御香典は、故人を偲ぶ仏事の儀式に際し、故人を偲ぶ香典をささげる儀礼のひとつです。日本では、仏教が深く浸透しているため、御香典は一般的な行事として根付いていますが、御香典をささげる時期や宗派、地域によって、その慣習は異なります。御香典は、故人の命日や忌日、法会など、さまざまな機会にささげられますが、その機会は地域や宗派によって違う場合があります。 本稿では、御香典のささげ方やその意味、また地域や宗派によって異なる慣習について詳しく解説します。

御香典の使い方とその意味

御香典(ごこうてん)とは、仏教における香典の一種で、亡くなった人のために香をたき、ご利益を祈願するものです。御香典は、仏教の葬儀や法会で使用されますが、その使い方と意味は sectarian か地域によって異なります。

御香典の歴史と起源

御香典の起源は、古代インドの仏教にあります。仏陀の時代に、僧侶たちが仏陀を供養するために香を焚いたのが始まりです。この習慣は、後の時代に中国、日本などの東アジアに伝わり、御香典として発展しました。

| 時代 | 御香典の使い方 |

|---|---|

| 古代インド | 仏陀を供養するために香を焚く |

| 中国 | 仏教の葬儀や法会で御香典を使用 |

| 日本 | 御香典を使用して亡くなった人のご利益を祈願 |

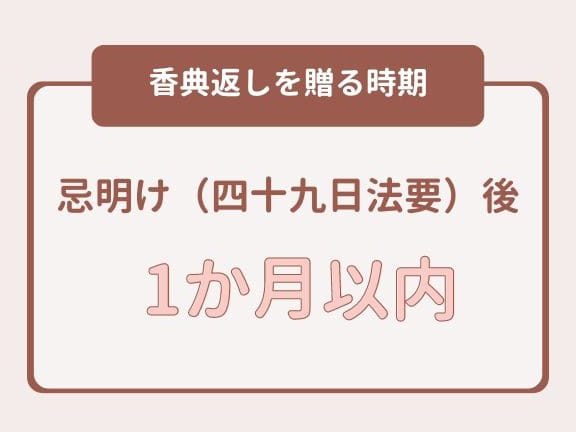

御香典の使う時期

御香典は、仏教の葬儀や法会で使用されますが、その時期は地域や宗派によって異なります。一般的に、御香典は、葬儀の際に亡くなった人の霊を鎮めるために使用されます。また、法会では、御香典を焚いてご利益を祈願します。 御香典の使う時期 葬儀の際 法会の際 特殊な行事の際

御香典と宗派

御香典は、さまざまな宗派で使用されますが、その使い方と意味は宗派によって異なります。例えば、禅宗では、御香典を焚いて禅の精神を表現します。一方、浄土宗では、御香典を使用して極楽往生を祈願します。 宗派と御香典 禅宗:禅の精神を表現するため 浄土宗:極楽往生を祈願するため 日蓮宗:法華経の功徳を祈願するため

御香典と地域

御香典は、地域によって異なる使い方と意味を持っています。例えば、関西地方では、御香典を使用して関西の文化を表現します。一方、東北地方では、御香典を使用して東北の自然を祈願します。 地域と御香典 関西地方:関西の文化を表現するため 東北地方:東北の自然を祈願するため 九州地方:九州の歴史を祈願するため

御香典の慣習

御香典は、さまざまな慣習で使用されますが、その使い方と意味は慣習によって異なります。例えば、御香典を焚いてご利益を祈願する慣習があります。また、御香典を使用して亡くなった人の霊を鎮める慣習もあります。 御香典の慣習 御香典を焚いてご利益を祈願する 御香典を使用して亡くなった人の霊を鎮める 御香典を使用して法会を行う

よくある質問

【御香典】いつまで使うのが適切ですか?

【御香典】は、仏教葬儀の際に使われるお香やお線香などの香料を納める袋です。使う時期は、一般的に葬儀が行われる日から49日間が通例です。しかし、地域や宗派によって異なります。例えば、真言宗や天台宗では49日間、浄土宗や浄土真宗では1年間使うことが多いです。重要なのは、故人の家族や地域の慣習を尊重することです。故人の冥福を祈る気持ちで使うことが大切です。

御香典の使い方には宗派の違いはありますか?

御香典の使い方は、宗派によって異なります。例えば、真言宗では、御香典を49日間使うのが通例です。一方、浄土宗や浄土真宗では、1年間使うことが多いです。また、天台宗では、御香典を一定の期間使った後、寺院に納めることがあります。宗派の違いはありますが、御香典を使う目的は、故人の冥福を祈ることに変わりません。宗派の慣習を尊重し、敬虔な気持ちで使うことが大切です。

御香典は地域によっても使い方が異なりますか?

御香典の使い方は、地域によっても異なります。例えば、関東地方では、御香典を49日間使うのが通例です。一方、関西地方では、1年間使うことが多いです。また、北海道や沖縄県では、御香典を使わない地方もあります。地域の慣習や故人の家族の意向を尊重し、敬虔な気持ちで使うことが大切です。故人の冥福を祈る気持ちで使うことが、御香典を使う目的です。

御香典を使う慣習は今でも残っていますか?

御香典を使う慣習は、今でも残っていますが、近年は減少傾向にあります。特に、大都市では、御香典を使うscenesが減っている傾向があります。しかし、地方では、御香典を使う慣習がまだ残っています。御香典を使うことは、故人の冥福を祈る気持ちを表す重要な一つです。また、故人の家族や地域の慣習を尊重することでもあります。