死後手続きは、亡くなった方の家族にとって、精神的に辛い時期に開始されます。役所への手続きは、法令によって定められた期限内に行われなければなりません。遺族は、亡くなった方の扶養家族や相続人として、手続きを行う義務がありますが、期限を過ぎると罰金や強制的な措置を受ける可能性があります。したがって、役所への手続きは、正確かつ迅速に行うことが求められます。この記事では、死後手続きに必要な役所への手続きの方法、期限、注意点について詳しく解説します。

死亡後の手続きにおける役所の期限と注意点

死亡後の手続きは、故人とその家族にとって非常に重要な手続きです。役所では、死亡後の手続きを迅速かつ円滑に進めるために、特定の期限が設けられています。この記事では、死亡後の手続きにおける役所の期限と注意点について詳しく紹介します。

死亡届の提出期限

死亡届は、故人が死亡した日から7日以内に役所に提出しなければなりません。この期限を過ぎてしまうと、罰金やその他のペナルティが課せられることがあります。死亡届の提出は、故人の家族や親族が行うことができますが、役所の指定する書類が必要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 提出期限 | 7日以内 |

| 提出書類 | 死亡届書類、身分証明書など |

相続税の申告期限

相続税の申告は、故人が死亡した日から10ヶ月以内に税務署に提出しなければなりません。この期限を過ぎてしまうと、罰金やその他のペナルティが課せられることがあります。相続税の申告は、故人の家族や親族が行うことができますが、税務署の指定する書類が必要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 申告期限 | 10ヶ月以内 |

| 申告書類 | 相続税申告書、財産目録など |

年金等の手続き

故人が受給していた年金等の手続きも、死亡後の手続きの重要な部分です。年金等の手続きは、国民年金や厚生年金など、種類に応じて異なる手続きが必要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 年金の種類 | 国民年金、厚生年金など |

| 必要書類 | 年金手帳、身分証明書など |

銀行口座の整理

死亡後の手続きでは、故人の銀行口座の整理も必要です。銀行口座の整理は、銀行への連絡や口座の解約などが必要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 行う手続き | 銀行への連絡、口座の解約など |

| 必要書類 | 身分証明書、死亡届書類など |

その他の手続き

死亡後の手続きには、上記の他にも、故人の氏名変更や住居adresse変更などの手続きがあります。これらの手続きは、役所や他の機関への連絡が必要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 行う手続き | 氏名変更、住居adresse変更など |

| 必要書類 | 身分証明書、死亡届書類など |

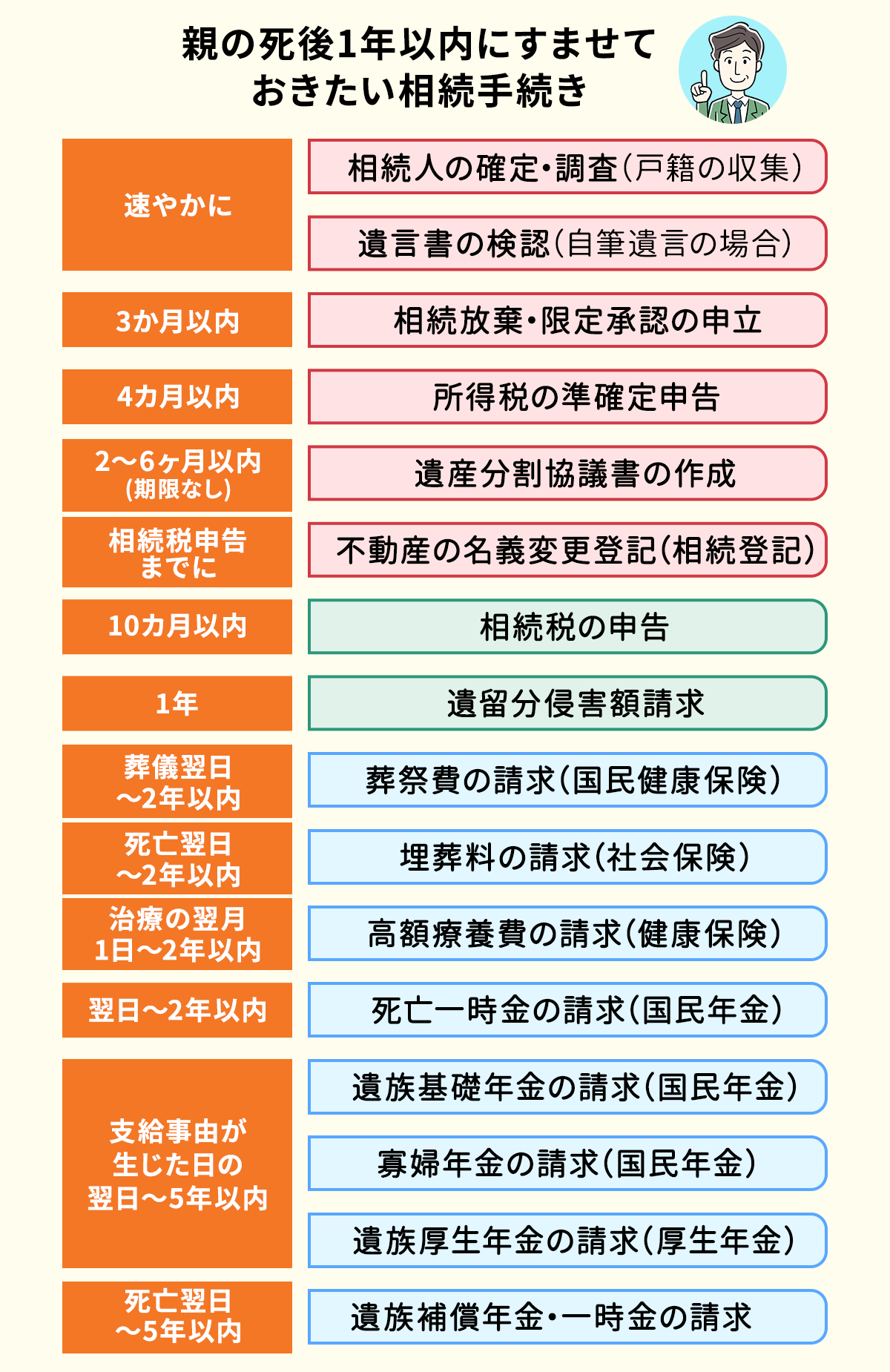

死亡後の役所手続きの期限は?

死亡後の役所手続きの期限は、一般的に次の通りです。

死亡届の提出期限

死亡届は、死亡日の翌日から7日以内に提出する必要があります。これは、死亡を役所に届けることで、死亡した者の戸籍や住民票などの公的記録を変更するための手続きです。死亡届の提出期限は、法令で定められています。つまり、死亡届を提出しなかったり、提出が遅れたりした場合、罰金や刑事罰が科せられる可能性があります。

以下は、死亡届の提出期限の注意点です。

- 死亡日の翌日から7日以内に提出する必要があります。

- 死亡届の提出は、役所の営業時間内に提出する必要があります。

- 死亡届の提出が遅れた場合、理由書を提出する必要があります。

相続税の申告期限

相続税の申告は、相続開析の日の翌日から10か月以内に提出する必要があります。これは、相続税を家族に分割して負担させるための手続きです。相続税の申告期限は、法令で定められています。つまり、相続税の申告を提出しなかったり、提出が遅れたりした場合、罰金や刑事罰が科せられる可能性があります。

以下は、相続税の申告期限の注意点です。

- 相続開析の日の翌日から10か月以内に提出する必要があります。

- 相続税の申告は、相続人全員で行う必要があります。

- 相続税の申告が遅れた場合、延滞税金を支払う必要があります。

遺産分割の届出期限

遺産分割は、相続開析の日の翌日から6か月以内に提出する必要があります。これは、遺産を家族に分割して承継させるための手続きです。遺産分割の届出期限は、法令で定められています。つまり、遺産分割の届出を提出しなかったり、提出が遅れたりした場合、罰金や刑事罰が科せられる可能性があります。

以下は、遺産分割の届出期限の注意点です。

- 相続開析の日の翌日から6か月以内に提出する必要があります。

- 遺産分割の届出は、相続人全員で行う必要があります。

- 遺産分割の届出が遅れた場合、分割協議書を作成する必要があります。

死後の手続きの期限は?

死後の手続きの期限は、以下のとおりです。

相続手続きの期限

相続手続きは、被相続人が死亡した日から 6か月以内 に行う必要があります。この期限を過ぎると、相続人は遺産を管理する権利を失います。相続手続きには、以下の手続きが含まれます。

- 相続税の申告

- 遺産の分割

- 遺言の執行

相続税の申告期限

相続税の申告は、被相続人が死亡した日から 10か月以内 に行う必要があります。この期限を過ぎると、延滞税金が課せられます。相続税の申告には、以下の書類が必要です。

- 相続税の申告書

- 遺産の評価書

- 相続人の身分証明書

遺領相続の手続き期限

遺領相続の手続きは、被相続人が死亡した日から 1年以内 に行う必要があります。この期限を過ぎると、遺領相続の権利を失います。遺領相続の手続きには、以下の手続きが含まれます。

- 遺領相続の申告

- 遺領の評価

- 遺領の分割

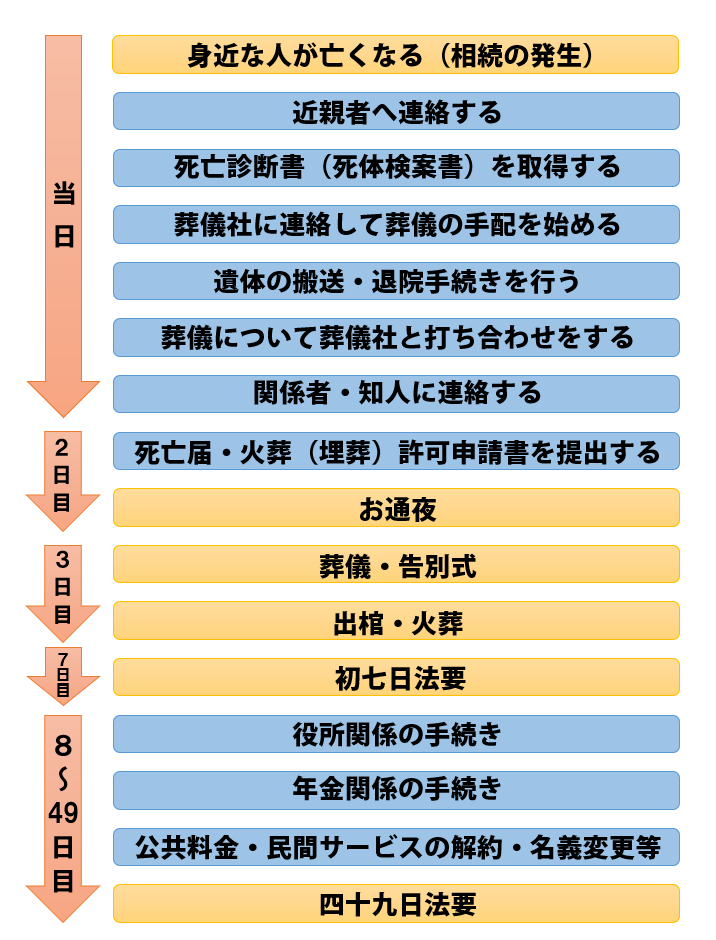

死亡後14日以内にしなければならない手続きは?

死亡後14日以内にしなければならない手続きは、次のとおりです。

死亡届の提出

死亡届とは、死亡したことに伴い、戸籍上の身分の変更を届け出る手続きです。死亡後14日以内に、死亡した人の戸籍のある市町村役場へ提出する必要があります。死亡届を提出する際は、死亡証明書や戸籍謄本など、必要な書類を揃えておく必要があります。死亡届の提出手順は以下の通りです。

- 死亡した人の戸籍のある市町村役場へ行く

- 死亡届提出用紙をもらう

- 必要な書類を揃えて提出する

死亡診断書の取得

死亡診断書とは、医師が死亡を診断したことを証明する書類です。死亡後14日以内に、死亡した人の主治医または死亡を診断した医師から死亡診断書をもらう必要があります。死亡診断書をもらう際は、死亡した人の氏名や死亡した日時など、必要な情報を伝える必要があります。死亡診断書をもらう手順は以下の通りです。

- 死亡した人の主治医または死亡を診断した医師に連絡する

- 死亡診断書をもらう

- 死亡診断書を死亡届提出の際に提出する

葬儀の手配

葬儀とは、遺体を埋葬または火葬する前に、遺族や友人などが集まって、故人を偲ぶ儀式です。死亡後14日以内に、葬儀を行う必要があります。葬儀の手配は、葬儀社に頼むか、自宅で行うことができます。葬儀の手順は以下の通りです。

- 葬儀社に連絡する

- 葬儀の日時や場所を決める

- 葬儀を行う

死亡後手続きが遅れたらどうなる?

死亡後手続きが遅れた場合、さまざまな問題が発生する可能性があります。以下は、死亡後手続きが遅れた場合に起こり得る問題の一部です。

相続税の問題

死亡後手続きが遅れた場合、相続税の申告が遅れる可能性があります。相続税は、相続人が遺産を受け取る際に支払う税金です。相続税の支払いが遅れた場合、延滞税や罰金が課せられる可能性があります。

- 相続税の申告の期限が過ぎてしまうと、延滞税が課せられる可能性があります。

- 相続税の支払いが遅れた場合、罰金が課せられる可能性があります。

- 相続税の申告が遅れた場合、相続税の免除が受けられない可能性があります。

遺産分割の問題

死亡後手続きが遅れた場合、遺産分割が遅れる可能性があります。遺産分割は、相続人が遺産を受け取る際に、遺産を分割することです。遺産分割が遅れた場合、遺産の管理が困難になる可能性があります。

- 遺産分割が遅れた場合、遺産の評価が困難になる可能性があります。

- 遺産分割が遅れた場合、遺産の分割が不公平になる可能性があります。

- 遺産分割が遅れた場合、遺産の管理が困難になる可能性があります。

身分証明書の問題

死亡後手続きが遅れた場合、身分証明書の取得が遅れる可能性があります。身分証明書は、 相続人が遺産を受け取る際に、相続人の身分を証明する書類です。身分証明書が遅れた場合、遺産の受領が遅れる可能性があります。

- 身分証明書が遅れた場合、遺産の受領が遅れる可能性があります。

- 身分証明書が遅れた場合、遺産の管理が困難になる可能性があります。

- 身分証明書が遅れた場合、公的書類の取得が困難になる可能性があります。

よくある質問

死亡後の手続きをどうやって行うのですか?

死亡後の手続きは、死亡届を提出することから始まります。死亡届は、死亡した人と同居していた家族や親族が提出するのが一般的ですが、もし同居していなかったり、親族が遠方に住んでいたりする場合は、親族以外の者が提出することもできます。死亡届には、死亡した人の名前、生年月日、住所、死亡年月日、死亡場所、死因などを記載する必要があります。また、死亡届には印鑑や署名が必要です。

死亡後の手続きはいつまでに行わなければいけませんか?

死亡後の手続きは、死亡した日から7日以内に行う必要があります。これは、戸籍令で定められています。ただし、特殊な状況で死亡届を提出できなかった場合は、遅延の理由を説明し、市区町村役場に相談する必要があります。もし死亡後の手続きを怠ったり、正確な情報を提供しなかったりした場合は、罰金や処罰を受ける可能性があります。

死亡後の手続きにはどのような書類が必要ですか?

死亡後の手続きには、死亡届の他に、戸籍謄本、住民票、印鑑、署名などが必要です。死亡届には、死亡した人の氏名、生年月日、住地说、死亡年月日、死因などを記載する必要があります。また、医師の診断書や死体検案書も必要になる場合があります。これらの書類は、市区町村役場で確認する必要があります。

死亡後の手続きを怠った場合の罰則はどうなりますか?

死亡後の手続きを怠った場合、戸籍令で定められている罰則が適用されます。例えば、死亡届を提出しなかったり、正確な情報を提供しなかったりした場合は、5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。また、死亡届を故意に偽造したり、虚偽の情報を提供したりした場合は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。したがって、死亡後の手続きは正確かつ迅速に行う必要があります。