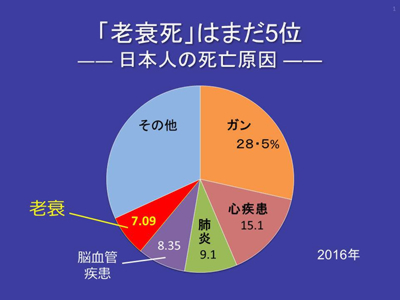

現代社会における日本人の死生観は、多様化する価値観やライフスタイルの変化に伴い、大きな変容を遂げている。伝統的な死生観は、仏教や神道の影響を受け、死を범べたものとして捉えていた。しかし、近年では、西洋文化の影響や価値観の多様化により、死生観がより個人的で多様なものへと変化している。本稿では、日本人の死生観の特徴や変化、さらにはその多様化について探究し、現代社会における死生観の実態を明らかにすることを目的とする。

現代社会における日本人の死生観の変化

日本人の死生観は、伝統的な文化や宗教の影響を強く受けてきた。しかし、現代社会における日本人の死生観は、多様化と変化が見られます。

伝統的な死生観の特徴

日本の伝統的な死生観は、仏教や神道の影響を強く受けてきました。生死の輪廻や前世の業などの仏教の概念は、日本人の死生観に深く浸透しています。また、神道の祖先崇拝の影響も、日本人の死生観に大きな影響を与えてきました。

| 伝統的な死生観の特徴 | 説明 |

|---|---|

| 生死の輪廻 | 仏教の概念で、生死の繰り返しが永遠に続くという考え方 |

| 前世の業 | 仏教の概念で、前世の行為が現世の運命を決めるという考え方 |

| 祖先崇拝 | 神道の概念で、祖先を敬うことで家系の繁栄を願うという考え方 |

現代社会における死生観の変化

現代社会における日本人の死生観は、多様化と変化が見られます。核家族化や高齢化などの社会的変化は、日本人の死生観に大きな影響を与えてきました。

| 現代社会における死生観の変化 | 説明 |

|---|---|

| 核家族化 | 家族構成の変化で、核家族が増加したことによる死生観の変化 |

| 高齢化 | 日本の高齢化社会の進展による死生観の変化 |

| 多様化 | 死生観の多様化により、個人の死生観が多様化したこと |

死生観の多様化の要因

死生観の多様化の要因として、グローバル化や情報化などの社会的変化が挙げられます。

| 死生観の多様化の要因 | 説明 |

|---|---|

| グローバル化 | 世界の文化や価値観の交流により死生観が多様化したこと |

| 情報化 | 情報技術の発展により死生観に関する情報が多様化したこと |

| 個人の自立 | 個人の自立が進み、死生観が多様化したこと |

死生観の多様化の影響

死生観の多様化は、葬儀や死後の世界に関する意識の変化など、さまざまな影響を及ぼしています。

| 死生観の多様化の影響 | 説明 |

|---|---|

| 葬儀 | 葬儀の形態が多様化し、個人の好みに応じた葬儀が増加したこと |

| 死後の世界 | 死後の世界に関する意識が多様化し、個人の死生観が反映されたこと |

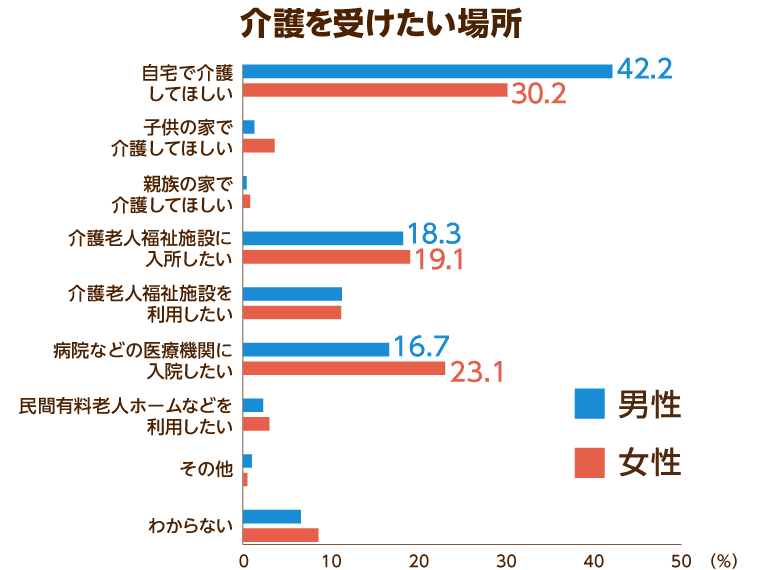

| 終末医療 | 終末医療に関する意識が多様化し、個人の死生観が反映されたこと |

死生観の多様化の課題

死生観の多様化は、社会的統合や文化の継承などの課題を提起しています。

| 死生観の多様化の課題 | 説明 |

|---|---|

| 社会的統合 | 死生観の多様化により社会的統合が困難になる可能性があること |

| 文化の継承 | 死生観の多様化により文化の継承が困難になる可能性があること |

| 個人の孤立 | 死生観の多様化により個人の孤立が進む可能性があること |

日本人の死生観の特徴は?

日本人の死生観の特徴は、多面的な考え方と深い精神性を反映しています。

死生観と仏教の影響

日本人の死生観は、仏教の影響を強く受けています。仏教は、無常と輪廻の概念を通じて、人々に死生観の重要性を教えています。また、仏教の四諦は、人々に苦しみの原因と、苦しみを終わらせるための方法を示しています。

- 生活の無常性を認識することで、人々は死に備えるようになります。

- 仏教の四諦は、人々に苦しみの原因と、苦しみを終わらせるための方法を示しています。

- 仏教の死生観は、人々に死後の世界に希望を見出すことを教えています。

死生観と日本文化の関係

日本人の死生観は、日本文化と密接に関係しています。日本人は、自然と季節の移り変わりを通じて、死生観を表現しています。また、武士道と切腹は、日本人の死生観の重要な側面を表しています。

- 日本の自然は、死生観の重要なイメージを提供しています。

- 季節の移り変わりは、死生観の移り変わりを表しています。

- 武士道と切腹は、日本人の死生観の重要な側面を表しています。

現代日本人の死生観

現代日本人の死生観は、多様化と個性化が進んでいます。日本人は、従来の死生観を改めて、個人の自由と自己表現を重視しています。

- 現代日本人は、死生観を個人の自由と自己表現として見ています。

- 死生観の多様化は、日本人の死生観の重要な側面を表しています。

- 現代日本人の死生観は、伝統的な死生観と現代的な死生観のバランスを取っています。

死生観の具体例は?

死生観の具体例は、以下のようなものがある。

仏教における死生観

仏教では、無常という概念を通じて、死生観を考える。無常とは、すべてのものが変わり続けているという考え方である。仏教では、この無常を認識することで、死への恐怖を超越し、悟りに至ることができるとしている。

- 無常を認識し、死への恐怖を超越する

- 現世での善行を積み、来世での輪廻を避ける

- 悟りを求め、涅槃に至る

日本文化における死生観

日本文化では、死生観はしばしば無常観と表現される。無常観とは、すべてのものが変わり続けているという考え方である。日本文化では、この無常観を通じて、死への恐怖を超越し、 Bushido (武士道)などの思想を育む。

- 無常観を通じて、死への恐怖を超越する

- Bushido などの思想を育み、死を恐れずに生きる

- 自然との共生を重視し、死を自然なものとして受け入れる

心理学における死生観

心理学では、死生観はしばしば死の恐怖と関連付けられる。死の恐怖とは、死への恐怖や不安であり、人々の行動や考え方に影響を与えることがある。心理学では、この死の恐怖を理解し、死の受容を促進することで、人々の死生観を変えることができるとしている。

- 死の恐怖を理解し、死の受容を促進する

- 死の意味を探求し、人生の価値を再認識する

- 死への恐怖を超越し、自尊心を育む

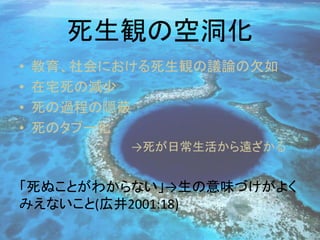

「死生観の空洞化」とはどういう意味ですか?

「死生観の空洞化」とは、死や生に関する価値観や意味が失われ、空っぽになった状態を指す言葉です。現代社会では、死生観の空洞化が進んでいることが問題として指摘されています。

死生観の空洞化の原因

死生観の空洞化の原因としては、以下の要因が考えられます。

- 科学技術の進歩:現代社会では、医学や科学技術が非常に発達していますが、このため、死が遠のき、生に対する意味が失われています。

- 宗教や伝統の喪失:現代社会では、宗教や伝統が失われており、死や生に関する価値観が失われています。

- 消費社会の影響:消費社会では、物質的な富を追求することだけが重視され、死や生に対する意味が失われています。

死生観の空洞化の影響

死生観の空洞化の影響としては、以下のことが考えられます。

- 精神的な混乱:死や生に対する価値観が失われると、精神的な混乱や不安が生じる可能性があります。

- 人生の意味の喪失:死や生に対する意味が失われると、人生の意味が喪失され、生きる上で困難が生じる可能性があります。

- 社会的な問題の増加:死生観の空洞化は、社会的な問題の増加につながる可能性があります。たとえば、犯罪や自殺の増加などです。

死生観の空洞化を乗り越えるために

死生観の空洞化を乗り越えるために、以下のことが必要です。

- 死や生に対する価値観の再検討:死や生に対する価値観を再検討し、意味を再発見する必要があります。

- 精神的な成長:精神的な成長を図り、死や生に対する深い理解を得る必要があります。

- 人間関係の重視:人間関係を重視し、他人とのつながりを深める必要があります。

死生観と生死観の違いは何ですか?

死生観と生死観の違いは、死生観が生命の誕生と死のプロセスに焦点を当てているのに対し、生死観が生と死の意味や価値に焦点を当てている点にある。

死生観と生死観の概念の違い

死生観と生死観は、ともに生命の問題に取り組む概念であるが、焦点を当てる点が異なる。死生観は、生命の誕生と死のプロセスに焦点を当て、生命の流れと死の実相に注目する。一方、生死観は、生と死の意味や価値に焦点を当て、生の意義と死の意味を探る。

- 死生観:生命の誕生と死のプロセスに焦点を当てる

- 生死観:生と死の意味や価値に焦点を当てる

- 死生観と生死観は、ともに生命の問題に取り組む概念である

死生観の特徴

死生観は、生命の誕生と死のプロセスに焦点を当て、生命の流れと死の実相に注目する。このため、死生観は、生命の循環と死の必然性を重視する。死生観は、人間の生命を、生物学的および哲学的に捉えることができる。

- 生命の誕生と死のプロセスに焦点を当てる

- 生命の流れと死の実相に注目する

- 生命の循環と死の必然性を重視する

生死観の特徴

生死観は、生と死の意味や価値に焦点を当て、生の意義と死の意味を探る。このため、生死観は、生の価値と死の意味を重視する。生死観は、人間の生命を、文化的および社会的に捉えることができる。

- 生と死の意味や価値に焦点を当てる

- 生の意義と死の意味を探る

- 生の価値と死の意味を重視する

よくある質問

日本人の死生観にはどのような特徴があるか

日本人の死生観は、仏教や神道の影響を受けて形成されており、死をTabū として捉えることが特徴的です。ただし、現代社会においては、このような死生観が変化していることが観察されます。例えば、ホスピスの普及 により、人々が死に向き合う機会が増え、死をより身近に感じるようになりました。また、葬儀の多様化 により、従来の仏式葬儀以外の葬儀形式も増えつつあります。これらの変化は、日本人の死生観がより多様化していることを示しています。

現代日本社会における死生観の変化はどうなるのか

現代日本社会において、死生観は多様化する傾向にあります。少子化や高齢化 による人口構造の変化により、人々が死に向き合う機会が増えることが予想されます。また、情報技術の進歩 により、死に関する情報が簡単に得られるようになり、人々が死に向き合う方法も変化することが予想されます。これらの変化は、日本人の死生観をより多様化させ、より個人の経験として捉えられることが予想されます。

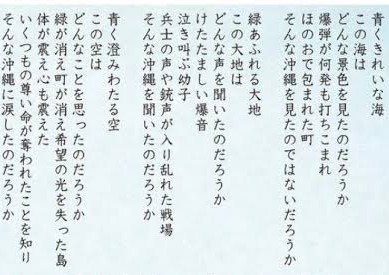

日本人の死生観に影響を与える要因には quoi があるか

日本人の死生観に影響を与える要因には、宗教や文化 の他に、歴史的背景 があります。日本の歴史において、死は往往にして戦争や災害に関連付けられてきたため、日本人が死に向き合う方法はこれらの経験によって形成されてきたと言えるでしょう。また、教育やメディア によって、人々が死に向き合う方法も形成されます。例えば、学校教育において死に関する話題が取り上げられたり、メディアで死に関する報道がなされたりすることで、人々が死に向き合う方法が形成されることがあります。

現代日本社会において、死生観の多様化が camp つ道徳的に問題を起こす可能性はあるか

現代日本社会において、死生観の多様化が道徳的に問題を起こす可能性はあります。エスノセントリズム により、従来の死生観が虚無化される恐れがあります。また、グローバル化 により、他の文化の死生観が流入し、日本の社会基盤に大きな変化が生じる可能性があります。これらの変化は、日本社会の価値観を変化させる可能性があり、道徳的な問題を起こす可能性があります。