仏教葬儀は、日本の葬儀文化の一つとして広く行われていますが、その流れは宗派によって異なります。仏教葬儀の流れを知ることで、葬儀への参加や遺族への弔問などがスムーズに行えるようになります。しかし、宗派の違いにより、葬儀の流れが異なると葬儀への参加などが混乱する可能性があります。このため、仏教葬儀の流れを知る上で、宗派別の理解は非常に重要です。この記事では、宗派別の仏教葬儀の流れや基礎知識について詳しく解説します。

仏教葬儀の基礎知識:流れと意味を理解する

仏教葬儀は、仏教徒が亡くなったときに行われる儀式であり、亡くなった人の魂が次の世界に無事に旅立つことを祈るものです。この儀式には、仏教の教えに基づいた流れと意味があります。仏教葬儀の基礎知識を理解することで、亡くなった人を送る儀式の意味をより深く理解できます。

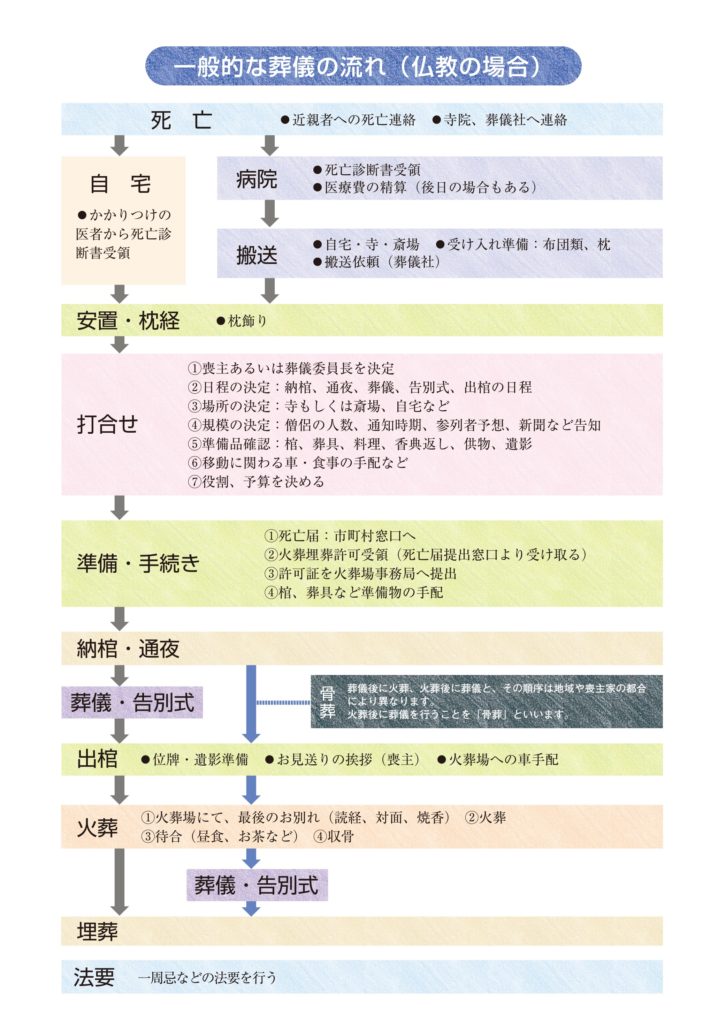

1. 仏教葬儀の基本的な流れ

仏教葬儀の基本的な流れは、以下の通りです。 香典:亡くなった人の遺体を清める儀式です。 葬儀:亡くなった人を送る儀式です。 告別式:亡くなった人と最後の別れを告げる儀式です。 火葬:亡くなった人の遺体を火葬する儀式です。 納骨:亡くなった人の遺骨を納める儀式です。

| 儀式 | 内容 |

|---|---|

| 香典 | 亡くなった人の遺体を清める |

| 葬儀 | 亡くなった人を送る |

| 告別式 | 亡くなった人と最後の別れを告げる |

| 火葬 | 亡くなった人の遺体を火葬する |

| 納骨 | 亡くなった人の遺骨を納める |

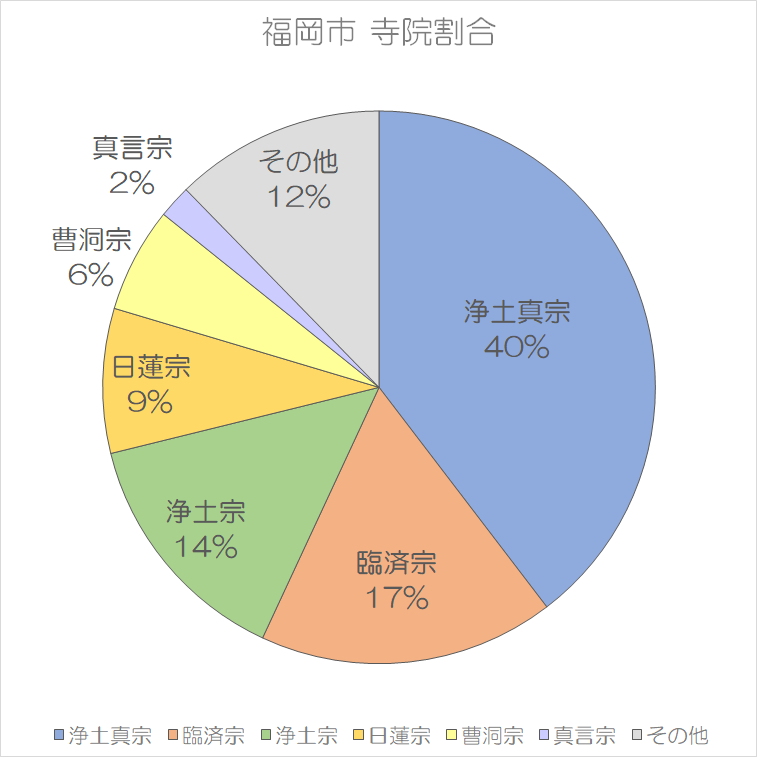

2. 仏教葬儀の宗派別の違い

仏教葬儀には、宗派別の違いがあります。以下は、主な宗派別の違いです。 浄土宗:浄土宗は、阿弥陀仏を信仰する宗派です。葬儀では、阿弥陀仏の偈を読むのが特徴です。 禅宗:禅宗は、禅を修行する宗派です。葬儀では、禅を修行する僧侶が参加するのが特徴です。 天台宗:天台宗は、天台山を中心とする宗派です。葬儀では、天台山の僧侶が参加するのが特徴です。

| 宗派 | 特徴 |

|---|---|

| 浄土宗 | 阿弥陀仏の偈を読む |

| 禅宗 | 禅を修行する僧侶が参加する |

| 天台宗 | 天台山の僧侶が参加する |

3. 仏教葬儀の服装

仏教葬儀では、服装にも特徴があります。以下は、主な服装の特徴です。 僧侶:僧侶は、袈裟を着用します。 遺族:遺族は、喪服を着用します。 参列者:参列者は、 一般的に黒い服を着用します。

| 服装 | 特徴 |

|---|---|

| 僧侶 | 袈裟を着用 |

| 遺族 | 喪服を着用 |

| 参列者 | 黒い服を着用 |

4. 仏教葬儀の香典

仏教葬儀では、香典も重要な儀式です。以下は、主な香典の特徴です。 香:香は、亡くなった人の遺体を清めるために使用されます。 花:花は、亡くなった人の霊を慰めるために使用されます。 食物:食物は、亡くなった人の霊を養うために使用されます。

| 香典 | 特徴 |

|---|---|

| 香 | 亡くなった人の遺体を清める |

| 花 | 亡くなった人の霊を慰める |

| 食物 | 亡くなった人の霊を養う |

5. 仏教葬儀の費用

仏教葬儀には、費用もかかります。以下は、主な費用の特徴です。 葬儀費用:葬儀費用は、亡くなった人の遺体を火葬するための費用です。 香典費用:香典費用は、亡くなった人の遺体を清めるための費用です。 僧侶費用:僧侶費用は、僧侶が参加するための費用です。

| 費用 | 特徴 |

|---|---|

| 葬儀費用 | 亡くなった人の遺体を火葬する |

| 香典費用 | 亡くなった人の遺体を清める |

| 僧侶費用 | 僧侶が参加する |

仏教の葬儀の流れは?

仏教の葬儀の流れは、以下の通りです。

1. 死後の手続き

死後、遺族はまず仏教僧侶や葬儀社に連絡をします。僧侶は遺体を洗浄し、白衣を着させます。次に、遺体を棺に入れ、仏前で読経を行います。また、遺族は葬儀の準備を開始し、葬儀場の設営や祭壇の準備を行います。

- 死後24時間以内に遺体を冷蔵庫に入れる必要がある

- 遺体を洗浄し、白衣を着させる

- 棺に入れ、仏前で読経を行う

2. 葬儀の流れ

葬儀は、葬儀場で行われます。遺族は焼香を行い、僧侶は読経を行います。また、友人や知人も焼香を行うことができます。葬儀後、遺体は火葬場に運ばれ、火葬されます。

- 葬儀場で焼香を行う

- 僧侶が読経を行う

- 友人や知人が焼香を行う

3. 戒名の付け方

戒名は、亡くなった人の名前の前に付ける仏教の名前です。僧侶が付けることが多いですが、遺族が付けることもできます。戒名は、戒名書に記載されます。

- 僧侶が戒名を付ける

- 遺族が戒名を付ける

- 戒名書に記載する

日本で1番多い宗派は?

日本で1番多い宗派は仏教です。仏教は、紀元前6世紀にインドで誕生した宗教で、日本では6世紀に中国と韓国を経由して伝来しました。日本の仏教は、主に大乗仏教と小乗仏教の2つの流れがありますが、日本では大乗仏教が主流です。

日本の仏教の歴史

日本の仏教は、飛鳥時代(593-645年)に中国と韓国から伝来しました。仏教は当初、貴族や豪族の間で受け入れられ、後に奈良時代(645-794年)には仏教が国教となりました。その後、平安時代(794-1185年)には、仏教は次第に世俗化され、民間の信仰として根付くようになりました。

- 仏教の伝来:6世紀に中国と韓国から伝来

- 仏教の国教化:奈良時代に仏教が国教となる

- 仏教の世俗化:平安時代に仏教が次第に世俗化される

日本の仏教の特徴

日本の仏教には、念仏や禅などの特徴的な要素があります。念仏は、仏の名を唱えることで、精神を落ち着かせ、仏性を得ることを目的とします。禅は、瞑想によって、精神を統一し、真実を悟ることを目的とします。

- 念仏:仏の名を唱えることで精神を落ち着かせる

- 禅:瞑想によって精神を統一する

- 仏性:仏の性質を得ることを目的とする

日本の仏教の宗派

日本の仏教には、浄土宗や禅宗などの宗派があります。浄土宗は、阿弥陀仏の功徳によって、極楽浄土に生まれ変わることを目的とします。禅宗は、瞑想によって、真実を悟ることを目的とします。

- 浄土宗:阿弥陀仏の功徳によって極楽浄土に生まれ変わる

- 禅宗:瞑想によって真実を悟る

- 真言宗:秘密の教学によって仏性を得る

宗派がわからない葬儀はどうすればいいですか?

葬儀の宗派がわからない場合、まずは故人やその家族の信仰や宗教的背景を調べる必要があります。

宗派を調べる方法

故人の家族や友人に聞き取りをすることも大切ですが、故人の身分証や家族の戸籍謄本などからも宗派を推測できることがあります。また、故人が生前通っていた寺院や教会に問い合わせるのも良いでしょう。

- 家族や友人に聞き取りをすることで、故人の信仰や宗教的背景を把握することができます。

- 身分証や戸籍謄本を確認することで、故人の宗派を推測できることがあります。

- 寺院や教会に問い合わせることで、故人が生前通っていた宗派を確認することができます。

宗派がわからない場合の葬儀の形

宗派がわからない場合、無宗派の葬儀や民間葬を行うことができます。これは、宗教的儀式を省略した形で行われる葬儀です。

- 無宗派の葬儀は、宗教的儀式を省略した形で行われる葬儀です。

- 民間葬は、宗教的儀式を省略し、故人の家族や友人による追悼の言葉や儀式を中心に行われる葬儀です。

- .Dispose böylece故人の遺体を荼毘や土葬などの方法で処分することができます。

葬儀の計画を立てる

宗派がわからない場合でも、故人の家族や友人と協力して葬儀の計画を立てることができます。葬儀の形態や故人の遺体の処分方法などを決め、故人を敬う形で葬儀を行うことができます。

- 故人の家族や友人と協力して葬儀の計画を立てることができます。

- 葬儀の形態や故人の遺体の処分方法などを決め、故人を敬う形で葬儀を行うことができます。

- 葬儀の詳細を決めて、故人の家族や友人に周知することができます。

仏教の葬式の考え方は?

仏教の葬式の考え方は、死を徹底的に受け入れることで、生の真実を悟ることにある。仏教では、死は避けられない自然な現象であり、輪廻転生の過程の一つであると考えられている。したがって、仏教の葬式では、死者を送るという意味合いと、生者が死を通じて悟りを開くことが目的となっている。

仏教の葬式における死者の扱い

仏教の葬式では、死者を仏の道に入れるために、さまざまな儀式が行われる。

- 火葬:死者を火で焼き、遺灰を河や海に流すことで、死者の精神を解放する。

- 読経:仏経を読み、死者に浄土への道を示す。

- 供養:死者に食事やおしぼりなどを供えることで、死者の 御霊を慰める。

仏教の葬式における生者の役割

仏教の葬式では、生者は死者を送ると同時に、自らも悟りを開くことを目指す。

- 反省:死者との別れを通じて、自らの人生を反省する。

- 供養:死者に供えることで、自らの慈悲心を養う。

- 修行:死者の御霊を慰めることで、自らの修行を深める。

仏教の葬式における浄土信仰

仏教の葬式では、浄土信仰が大きな役割を果たす。

- 阿弥陀仏:阿弥陀仏の慈悲によって、死者が浄土に入ることを願う。

- 浄土への道:仏経を読み、死者に浄土への道を示す。

- 往生:死者が浄土に入ることを喜ぶと同時に、自らの往生も願う。

よくある質問

仏教葬儀の流れにはどのような違いがあるのでしょうか。

仏教葬儀の流れは、宗派によって異なります。浄土宗や浄土真宗では、読経を行い、その後、焼香や散華を行います。一方、禅宗では、坐禅を行い、その後、焼香を行います。 Nichiren宗では、題目を読経し、その後、焼香を行います。したがって、宗派によって異なる流れがありますので、事前に確認することが重要です。

仏教葬儀の読経とは何か?

仏教葬儀の読経とは、死者を弔うために、経典を読む行為です。経典には、仏陀の教えが書かれており、死者を導くために読まれます。読経は、死者を敬う行為であり、また、遺族が死者を思い出すために行われます。また、読経は、死者の死を認めることにもなります。読経は、通常、仏教の僧侶によって行われますが、遺族が自ら行うこともあります。

仏教葬儀の焼香とは何か?

仏教葬儀の焼香とは、死者を弔うために、線香を焼く行為です。線香には、仏陀の教えが表されており、死者を導くために焼かれます。焼香は、死者を敬う行為であり、また、遺族が死者を思い出すために行われます。また、焼香は、死者の死を認めることにもなります。焼香は、通常、仏教の僧侶によって行われますが、遺族が自ら行うこともあります。

仏教葬儀に参加するための注意点は何か?

仏教葬儀に参加するためには、服装や挙動に気をつける必要があります。服装は、喪服や礼服が適切です。また、挙動は、敬意を払うようにしていただくことが重要です。仏前では、拝礼や焼香を行うことが求められます。また、僧侶を敬うことも求められます。事前に、礼儀を確認することが重要です。