祖母が亡くなった時、親族として、できるだけ良い形で送るべきだが、どういう服装が良いのか、忌引きはどうするのかなど、分からないことが多い。とりわけ、孫として祖母の死に立ち会うことは grote であるが、服装や香典、忌引きなどのマナーがわからないことで、不安な気持ちになることもある。したがって、この記事では、孫として祖母の死に立ち会う際に知っておきたい忌引きなどのマナーについて解説し、親族として、あるべき姿について考えていく。

祖母の死に際してのマナーと忌引きの方法

祖母の死は、家族にとって大きな悲しみです。そんな時、親族や友人に適切なマナーで対応することが大切です。ここでは、祖母の死に際してのマナーと忌引きの方法について紹介します。

忌引きについて

忌引きとは、亡くなった人を偲んで一定期間、特定の行為を控えることです。忌引きの期間は、通常49日間ですが、場合によっては100日間や1年間のこともあります。忌引き中は、以下のことが控えられます。 娯楽活動(遊び、旅行など) 無礼な行為(大声を出す、笑うなど) alc

| 忌引き期間 | 忌引き内容 |

| 49日間 | 娯楽活動、無礼な行為、 alc |

| 100日間 | 娯楽活動、無礼な行為、 alc、喫煙 |

| 1年間 | 娯楽活動、無礼な行為、 alc、喫煙、結婚式への出席 |

服装について

祖母の死に際しての服装は、黒や白、薄い色の物が適当です。特に、黒い服は喪服として最適です。胸元に白いハンカチを挟んで、喪章を表します。 男性:黒いスーツ、白いシャツ、黒いタイ 女性:黒いドレス、白いブラウス

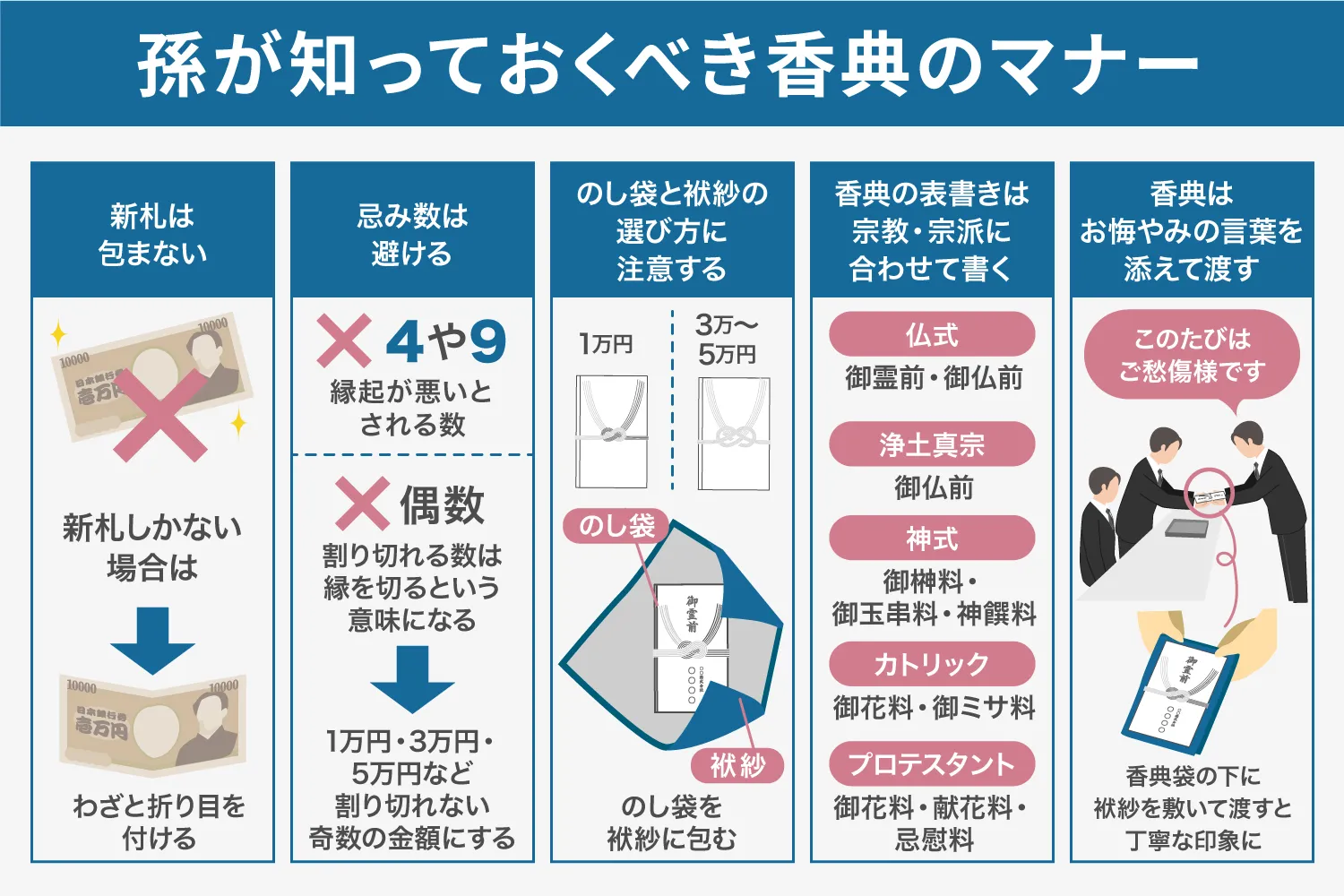

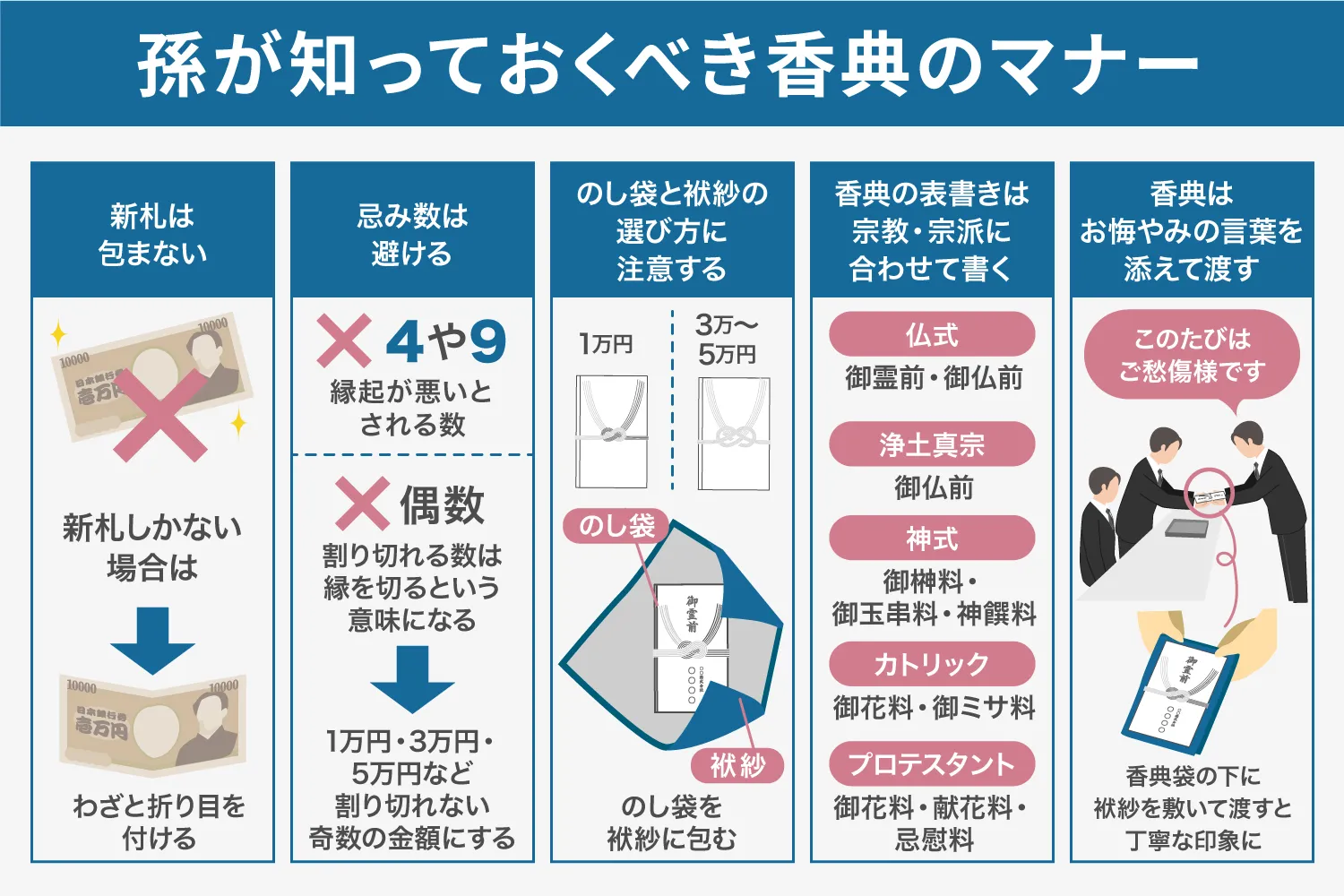

香典について

香典とは、 葬儀の際にお香や、香典返しのお菓子を贈ることです。通常、香典はOdd money(一の位が奇数の金額)で贈られます。

| 香典の金額 | 香典の内容 |

| 1万円 | お香、香典返しのお菓子 |

| 3万円 | お香、香典返しのお菓子、お香缶 |

| 5万円 | お香、香典返しのお菓子、お香缶、香典返しの金额物 |

孫のマナーについて

孫は、祖母の死に際して寂しさと悲しみを感じることが多いです。そんな時、祖母の死を丁寧に説明し、気持ちを楽しませることが大切です。 孫に対するマナーとしては、以下のことが挙げられます。 祖母の死を丁寧に説明する 孫の気持ちを聞く 孫を抱きしめる

忌引きの具体的な方法について

忌引きの具体的な方法としては、以下のことが挙げられます。 毎日、にお香を上げる お経を言う すみれを供える

祖母が亡くなった場合、孫はどのような服装をするべきですか?

祖母が亡くなった場合、孫は喪に服すべきです。

喪に服す際の服装

喪に服す際の服装は、黒い服を着用するのが一般的です。特に、喪主や喪主の家族は、黒い喪服を着用することが求められます。また、白いシャツや黒いネクタイも喪に服す際の定番となっています。

- 黒い服は、喪に服す際の基本的な服装です。

- 喪服は、喪主や喪主の家族が着用することが求められます。

- 白いシャツや黒いネクタイは、喪に服す際の定番となっています。

喪葬儀礼における孫の役割

喪葬儀礼において、孫は喪主を助ける役割を果たすことが求められます。また、孫は弔辞を述べることも求められる場合があります。弔辞を述べる際は、故人との思い出や故人への感謝の言葉を述べるのが一般的です。

- 喪主を助ける役割は、孫の重要な責任です。

- 弔辞を述べる際は、故人との思い出や故人への感謝の言葉を述べるのが一般的です。

- 弔辞は、故人の人生や功績を偲ぶものであるべきです。

喪に服す期間

喪に服す期間は、一般的に49日間とされていますが、1年間や3年間とする場合もあります。この期間中、孫は喪に服す服装を着用し、喪葬儀礼に参加することが求められます。

- 喪に服す期間は、一般的に49日間とされています。

- 喪に服す期間は、1年間や3年間とする場合もあります。

- 喪に服す期間中は、孫は喪に服す服装を着用することが求められます。

祖母が亡くなった場合、孫が香典を出す場合はいくらくらいですか?

賃料や交通費などを考慮して、孫が香典を出す場合は、1万円から3万円が相場です。しかし、地域や家族の situaciónにより異なるため、一般的なスケールではありません。

香典の金額を決める要素

孫が香典を出す場合、金額を決める要素はいくつかあります。

- 孫の年齢:成人の孫は、子供の孫よりも多く出し、一般的には1万円から3万円が相場です。

- 孫の収入:収入が多い孫は、収入が少ない孫よりも多く出すことが一般的です。

- 家族の状況:家族の状況に応じて、孫の香典の金額を調節する必要があります。

香典を出す方法

孫が香典を出す場合、方法はいくつかあります。

- 直接渡す:孫が直接、香典をあげる家族に渡す方法です。

- 郵便:孫が香典を郵便で送る方法です。

- 銀行振込:孫が銀行に振込んで、香典をあげる家族が引き出す方法です。

香典を出す時期

孫が香典を出す場合、時期はいくつかあります。

- 葬儀の日:孫が葬儀の日に香典を出す方法です。

- Every One onMouse日:孫がOne WeekからOne month以内に香典を出す方法です。

- heritance のとき:孫が祖母の相続のときに香典を出す方法です。

家族葬で孫は香典を出すべきですか?

一般的に、家族葬では、親族や親戚が香典を出すのが慣習となっています。しかし、孫が香典を出すべきかどうかは、家族の関係や葬儀の形態などによって異なります。

孫が香典を出す のメリット

孫が香典を出すメリットとしては、以下の点が挙げられます。

- 両親への思いやりを示すことができる

- 親族や親戚との関係を深めることができる

- 礼儀正しくakhirまで尽くすことができる

また、孫が香典を出すことで、家族の絆を強めることもできます。

孫が香典を出す のデメリット

一方で、孫が香典を出すデメリットとしては、以下の点が挙げられます。

- 経済的負担が大きい

- 自分のお金を管理できない可能性がある

- 親族や親戚との関係に負担を感じる可能性がある

また、孫が香典を出すことで、経済的ストレスを感じることもあります。

孫が香典を出す べきかどうかの判断

孫が香典を出すべきかどうかは、家族の事情や葬儀の形態などを考慮して判断する必要があります。

- 家族の関係を考慮する

- 葬儀の形態を考慮する

- 孫の経済的状況を考慮する

このように、孫が香典を出すべきかどうかは、家族の事情などを考慮して判断する必要があります。

祖母の忌引きのお金はいくら包めばいいですか?

一般的に、忌引きのお金の金額は、5,000円から10,000円が相場です。しかし、遺族の都合や地域の習慣によって異なる場合があります。

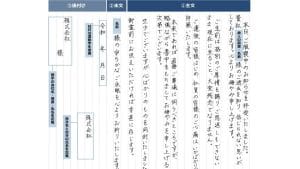

忌引きのお金を包む方法

忌引きのお金を包む方法は次の通りです。

- まず、白い紙に忌引きのお金を包みます。

- 次に、黒い紙で白い紙を包みます。

- 最後に、銀紙や銅紙で黒い紙を包みます。

忌引きのお金を包む理由

忌引きのお金を包む理由は次の通りです。

- 遺族が 現金を直接見る のを避けるためです。

- 忌引きのお金が汚れない ようにします。

- 忌引きのお金を丁寧に扱うためです。

忌引きのお金を包む際の注意点

忌引きのお金を包む際の注意点は次の通りです。

- 忌引きのお金を包む際は、清潔な環境で行う必要があります。

- 忌引きのお金を包む際は、丁寧に行う必要があります。

- 忌引きのお金を包む際は、遺族の意向を尊重する必要があります。

よくある質問

祖母が亡くなった場合、孫はどのような服装で葬儀に参加すればよいですか?

祖母が亡くなった場合、孫は喪服を着用して葬儀に参加するのが一般的です。喪服とは、黒い服とつけもののセットです。黒い服は、スーツやドレス、和服などでかまいませんが、明るい色や濃いパターンの服は避けたほうがよいです。つけものは、黒いネクタイや黒いスカーフなどです。孫は喪服を着用することで、祖母に対する哀悼の意を表すことができます。

祖母の葬儀で忌引きとは何ですか?

忌引きとは、故人の生前の氏名と戒名を書いた紙を、香典とともに遺族に渡すという仏教の習慣です。忌引きを渡すことで、故人に対する哀悼の意と遺族に対する弔意を表すことができます。忌引きの紙は、一般的に白い紙に黒いインクで書かれます。忌引きを行うときは、遺族に深いお悔やみを述べるのがよいです。

祖母の葬儀で香典を出すとき、どのようなマナーを守ればよいですか?

祖母の葬儀で香典を出すときは、お香典袋に入れて遺族に手渡しするのが一般的です。お香典袋には、現金と忌引きを入れることができます。香典を出すときは、遺族に深いお悔やみを述べるのがよいです。また、香典の額は、遺族の意向を尊重するのがよいです。一般的に、2万円や5万円などが香典の額としてよく使われます。

祖母の葬儀で孫が弔辞を述べるとき、どのようなことが注意すべきですか?

祖母の葬儀で孫が弔辞を述べるときは、遺族の感情に配慮することが大切です。弔辞は、故人に対する哀悼の意と遺族に対する弔意を表すことができる重大な行為です。弔辞を述べるときは、のんびりとはっきりと話すことが大切です。また、弔辞の内容は、故人の思い出や遺族へのメッセージなどに焦点を当てるのがよいです。