大切な人を亡くすことは、誰にかかわらず大きな痛みと悲しみをもたらします。その時、周囲の人たちは遺族に寄り添い、心からささえる言葉をかけることが大切です。しかし、尽管簡単そうに思えるかける言葉ですが、実際に喪失を経験した人に寄り添う言葉をかけることは難しい場合があります。この記事では、大切な人を亡くした人にかける言葉の例文と状況別のアドバイスを紹介します。

大切な人を亡くした人にかける言葉の重要性

大切な人を亡くした人にかける言葉は、悲しみに打ちひしがれている人にとって非常に重要です。適切な言葉をかけることで、相手の心に寄り添い、少しでも心の負担を軽くすることができます。この記事では、大切な人を亡くした人にかける言葉の例文や状況別のアドバイスを紹介します。

悲しみを伝える言葉

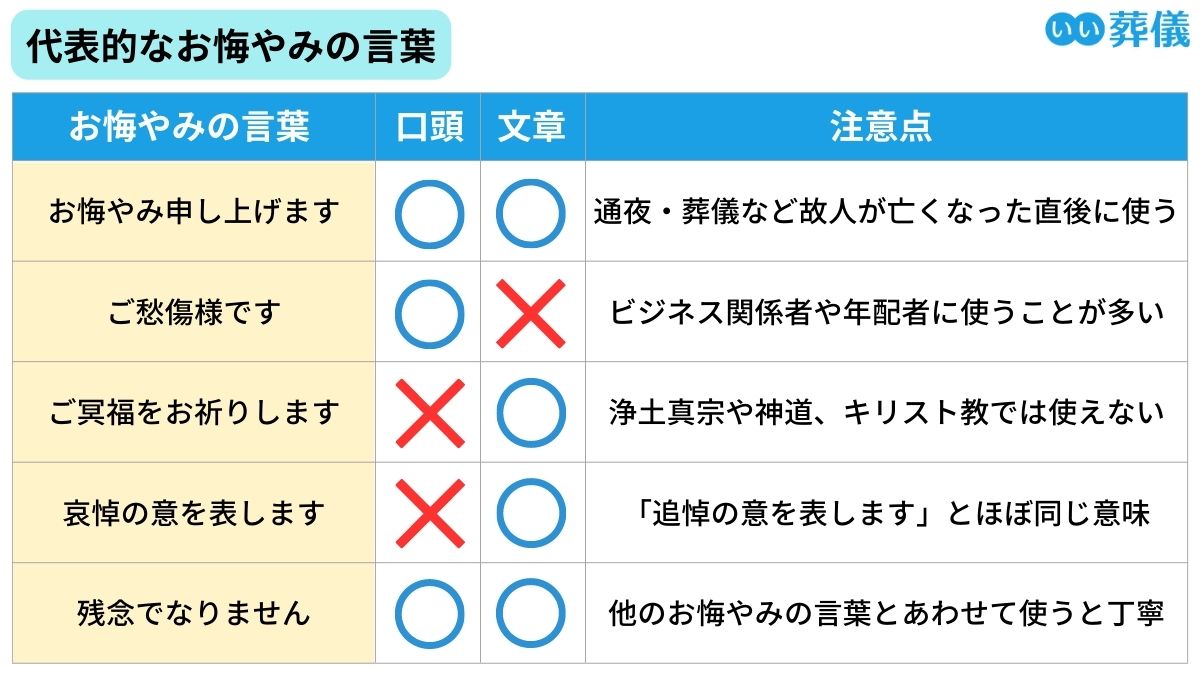

悲しみを伝える言葉は、相手の気持ちに寄り添うことができる最も重要な言葉です。以下のような言葉を使用すると良いでしょう。 「ご愁傷様です」 「お悔やみ申し上げます」 「心よりお悔やみ申し上げます」

| 状況 | 例文 |

| 親族の喪 | 「お父様のご逝去、心よりお悔やみ申し上げます」 |

| 友人の喪 | 「彼の突然のご逝去、非常に悲しいです」 |

心の負担を軽くする言葉

大切な人を亡くした人は、非常に心の負担が大きくなります。以下のような言葉をかけることで、少しでも心の負担を軽くすることができます。 「大丈夫ですか?」 「何でも言ってください」 「いつでも話を聞きます」

| 状況 | 例文 |

| 悲しみに打ちひしがれているとき | 「大丈夫ですか?いつでも話を聞きます」 |

| 心の負担が大きいとき | 「何でも言ってください。力になります」 |

思い出を振り返る言葉

大切な人を亡くした人は、思い出を振り返ることで故人のことを思い出すことができます。以下のような言葉をかけることで、思い出を振り返ることができます。 「懐かしいですね」 「あのときのことは、忘れられません」 「彼さんのことは、いつも覚えています」

| 状況 | 例文 |

| 思い出を振り返るとき | 「懐かしいですね。あのときのことは、忘れられません」 |

| 故人のことを思い出すとき | 「彼さんのことは、いつも覚えています。非常に懐かしいです」 |

未来的のことを考える言葉

大切な人を亡くした人は、未来的のことを考えることが難しい場合があります。以下のような言葉をかけることで、未来的のことを考えることができます。 「これからも頑張ってください」 「未来に希望を持ってください」 「きっといいことがあります」

| 状況 | 例文 |

| これから先のことを考える時 | 「これからも頑張ってください。きっといいことがあります」 |

| 희망を持つとき | 「未来に希望を持ってください。きっと幸せになります」 |

時の経過とともに心が癒される言葉

大切な人を亡くした人は、時の経過とともに心が癒されていくことがあります。以下のような言葉をかけることで、時の経過とともに心が癒されることを伝えることができます。 「時はすべてを癒します」 「いつの日にか、悲しみは和らぐでしょう」 「心が癒される日が来るでしょう」

| 状況 | 例文 |

| 悲しみが癒されるとき | 「時はすべてを癒します。いつの日にか、悲しみは和らぐでしょう」 |

| 心が癒される日が来る時 | 「心が癒される日が来るでしょう。その日まで、耐えてください」 |

大切な人を亡くした人にかける言葉の例文は?

大切な人を亡くした人にかける言葉の例文は、次のようなものがある。

例文

「ごめんなさい、こんなことになってしまって。_counters !:oved_one_lを支えていくから。」

「_ правиль(words_jax.White acetami broadcastersympathy状についてよく考える。明るい未来を築いていきましょう。」

「 đ/detail compiled HorSOCrConstructor_qui大切な人だったんだね。悲しい気持ちを抱えてもいいんだよ。」

大切な人を亡くした人にかける言葉の注意点

大切な人を亡くした人にかける言葉は、注意すべき点がある。まず、相手の感情を尊重すること。相手の気持ちを無視したり、軽視したりしてはいけない。また、押しつけがましい言葉を避けること。相手が、あなたの言葉を聞きたくない場合もある。最後に、気持ちのenticatorを自分で決めないこと。相手の気持ちを自分で決めてはいけない。

- 相手を理解しようとすること

- 相手の気持ちを尊重すること

- 気持ちのauthenticateを自分で決めないこと

大切な人を亡くした人をかける言葉の_counters !_length

大切な人を亡くした人をかける言葉は、長すぎてはいけない。短い言葉の中に、気持ちを込めることが大切である。また、相手の時間を尊重するため、長すぎる言葉は避けるべきである。

- 短い言葉の中に気持ちを込める

- 相手の時間を尊重する

- 長すぎる言葉を避ける

大切な人を亡くした人にかける言葉の意味

大切な人を亡くした人にかける言葉は、相手の悲しみを理解し、支えたいという気持ちを表すものである。また、相手の明るい未来を築くためのサポートを表すものである。

- 相手の悲しみを理解し、支えたいと伝える

- 相手の明るい未来を築くためのサポートを伝える

- 相手の気持ちを尊重し、理解を示す

心のこもったお悔やみの言葉は?

心のこもったお悔やみの言葉は、「哀悼の気持ち」を表す言葉として、しばしば使用される。亡くなった人の偉大さや功績を振り返りながら、心から敬意を表すことが重要である。

哀悼の気持ちを伝える言葉

心をこめて哀悼の気持ちを伝えるには、次のような言葉を使用することができる。

- ご逝去の報に接して、心からお悔やみ申し上げます。

- 亡くなった方のご冥福を心から祈ります。

- ご遺族の方々に心からお悔やみ申し上げます。

偉大さと功績を称える言葉

亡くなった人の偉大さや功績を称えるには、次のような言葉を使用することができる。

- ご逝去の報は、日本の科学界にとって大きな損失です。

- 亡くなった方は、教育界に大きな貢献をされました。

- ご遺族の方々の努力と献身に心から感謝申し上げます。

敬意と感謝を表す言葉

心から敬意と感謝を表すには、次のような言葉を使用することができる。

- 亡くなった方の教えを心から受け止めました。

- ご逝去の報に接して、心から感謝申し上げます。

- ご遺族の方々の忍耐と勇気に心から敬意を表します。

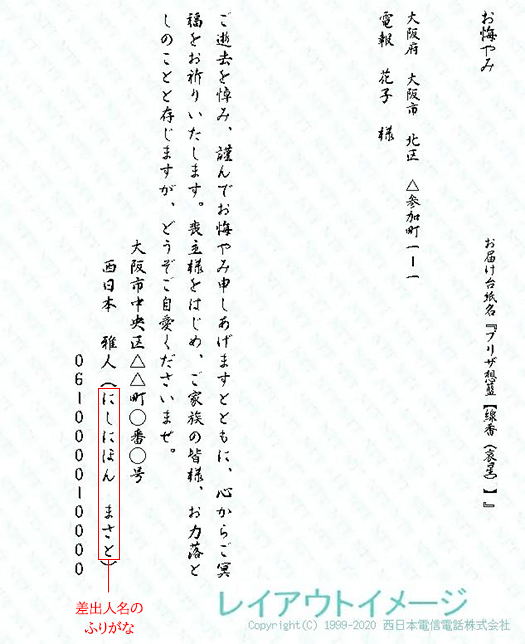

ラインで身内が亡くなった人にかける言葉の例文は?

ラインで身内が亡くなった人にかける言葉の例文は、次のようなものがあります。

お悔やみ申し上げます

ご冥福をお祈りします

お気の毒です

ラインで身内が亡くなった人にかける言葉の例文

ラインで身内が亡くなった人にかける言葉には、様々な例文があります。以下は、その例文です。

- お悔やみ申し上げます。ご冥福をお祈りします。

- お気の毒です。どうかご自愛ください。

- ご遺体を偲んで、ご冥福をお祈りします。

ご冥福を祈る言葉

ご冥福を祈る言葉は、亡くなった人のご冥福を祈る気持ちを表す言葉です。以下は、その例文です。

- ご冥福をお祈りします。

- ご冥福を祈ります。

- ご冥福をお祈り申し上げます。

お悔やみの言葉

お悔やみの言葉は、亡くなった人のお悔やみを表す言葉です。以下は、その例文です。

- お悔やみ申し上げます。

- お悔やみです。

- お悔やみを申し上げます。

ラインで身内が亡くなった人にかける言葉は句読点を使うべきですか?

悲しみを伝える言葉

ラインで身内が亡くなった人にかける言葉は、できるだけ簡潔かつ丁寧に伝えることが大切です。句読点を使うかどうかは、相手の状況や関係性によって判断する必要があります。

opponの気持ちを考慮する

ラインで身内が亡くなった人にかける言葉は、相手を気遣う気持ちが大切です。相手が悲しみに沈んでいる時、長い文章や複雑な言葉は避けるべきです。代わりに、シンプルかつ心のこもった言葉で相手を支えることができます。

- 相手の気持ちを考慮し、敬意を持って言葉をかける。

- 相手が必要としているサポートを提供する。

- 相手のプライバシーを尊重し、 широк.pathsを避ける。

状況に応じた言葉遣い

ラインで身内が亡くなった人にかける言葉は、状況に応じて変わる必要があります。例えば、即座に言葉をかける必要がある場合は、「ご愁傷さまです」などの簡潔な言葉が適切です。一方、より丁寧な言葉をかける必要がある場合は、「このようなときに用件を伺うのを躊躇しましたが…」などの礼儀正しい言葉が必要です。

- 状況を考慮し、適切な言葉遣いを選ぶ。

- 相手の感情を考慮し、言葉をかける。

- 丁寧な言葉遣いで相手を尊重する。

句読点の使用について

ラインで身内が亡くなった人にかける言葉に句読点を使うべきかどうかは、文脈に応じて判断する必要があります。例えば、長い文章を書く場合には、読みやすさのために句読点を使うとよいです。一方、簡潔な文章を書く場合には、句読点は省略してもよいです。

- 文脈を考慮し、句読点の使用を判断する。

- 読みやすさを考慮し、句読点を使う。

- 簡潔な文章の場合は、句読点を省略してもよい。

よくある質問

大切な人を亡くした人にどのような言葉をかけますか

大切な人を亡くした人は、精神的に不安定な状態にあることが多いです。そのようなときは、適切な言葉をかけることが大切です。「ご愁傷さま」や「ご冥福を祈ります」などの言葉はよく使われますが、相手の状況や関係性に応じて様々な言葉をかけることができます。たとえば、「つらい思いをさせてしまいましたね」や「 心からお悔やみ申し上げます」など、共感を示しながらゆっくりと言葉をかけることが大切です。

喪に服している人にどのような言葉をかけるのが適切ですか

喪に服している人は、心に大きく傷を負っていることが多いです。そのようなときは、静かで穏やかな言葉をかけることが大切です。「ご自愛ください」や「ご安全に」などの言葉はよく使われますが、相手の状況や関係性に応じて様々な言葉をかけることができます。たとえば、「ご Cavaliers がありましたら、何なりとお申し付けください」や「心を癒す時間が必要でしょう」など、心のケアを促しながら言葉をかけることが大切です。

大切な人を亡くした人の悲しみをどのように受け止めますか

大切な人を亡くした人の悲しみは、深く大きいものです。そのようなときは、 상대の気持ちを深く受け止めることが大切です。「その気持ち、よくわかります」や「痛みを共有します」などの言葉はよく使われますが、言葉だけでなく態度でも共感を示すことが大切です。たとえば、静かに耳を傾けたり優しくハグしたり、相手の気持ちを受け止める姿勢を見せることが大切です。

大切な人を亡くした人をどう支えますか

大切な人を亡くした人は、精神的に不安定な状態にあることが多いです。そのようなときは、人間関係のサポートが大切です。「いつでも話を聞きます」や「側にいます」などの言葉はよく使われますが、実際に相手の側にいることが大切です。相手が必要とすることは人それぞれであるため、たとえば、家事を手伝ったり、食事を一緒にしたりすることで、相手の生活を支えることが大切です。