線香は仏教において昔から使われてきたお供えの道具で、お寺では時計がなかった時代から時間を計るときにも使われてきました。線香の煙の長さや、燃えている時間からおおよその時間を測ることができたからです。そういった背景から線香の意味や使い方、種類などについてよく知からない人が多いと思います。この記事では線香について詳しく解説していきます。線香を1本使うと何分と言うのが一般的で、お経の回数や宗派で異なる作法もお伝えします。

線香の基本的な意味と宗派別の使い方

線香は、仏教や神道などの宗教において、香を焚いて祈りを捧げる儀式に使用されるものです。線香の歴史は古く、中国やインドから伝わったとされています。日本では、主に仏教において線香が使用され、神道においても使用されることがあります。 線香にはいくつかの種類がありますが、一本の線香を焚くことが一般的です。線香の長さや太さは、宗派や儀式によって異なります。

線香の歴史と文化的背景

線香の歴史は、中国やインドの古代にまで遡ります。仏教や道教において、香を焚いて祈りを捧げる儀式が行われていました。日本では、仏教が伝わった際に線香も導入されました。

| 時代 | 線香の使用 |

|---|---|

| 飛鳥時代 | 仏教が伝わる |

| 奈良時代 | 線香が使用される |

| 江戸時代 | 線香が普及する |

線香の種類と作法

線香にはいくつかの種類があります。主な種類には、沈香、白檀、 竜脳があります。線香の作法は、宗派や儀式によって異なりますが、一般的に以下のようになっています。

- 線香を焚く前に、手を洗い、口を漱ぎます。

- 線香を焚きます。

- 線香を捧げる対象に祈りを捧げます。

線香の宗派別の使い方

線香の使い方は、宗派によって異なります。主な宗派別の使い方は以下のようになっています。

| 宗派 | 線香の使い方 |

|---|---|

| 仏教 | 仏前に線香を捧げる |

| 神道 | 神前に線香を捧げる |

| 禅宗 | 線香を焚いて禅を修行する |

線香の回数と期間

線香の回数と期間は、宗派や儀式によって異なります。一般的には、一本の線香を焚くことが多いです。線香の期間は、主に一炷(約1時間)です。

| 宗派 | 線香の回数 | 線香の期間 |

|---|---|---|

| 仏教 | 1本 | 一炷 |

| 神道 | 1本 | 一炷 |

線香の注意点

線香を使用する際には、以下の注意点があります。

- 線香を手に持って移動しない

- 線香を焚く際に、火事に注意する

- 線香を捧げる対象に敬意を払う

線香を一本だけあげるのは、いつまでですか?

線香の歴史と文化的背景

線香は、古代中国で生まれたとも言われています。日本では、平安時代に仏教とともに広まりました。線香をあげる行為は、仏教の儀礼の一つとして、心の清浄化と仏への供養のために行われます。

- 線香の煙は、煩悩の消滅と心の浄化を象徴しています。

- 線香をあげる行為は、日常のストレスを緩和し、心の平穏を求めるために行われることがあります。

- 線香をあげる時間は、個人の好みや宗教的伝統によって異なります。

線香をあげる時間の選択

線香をあげる時間は、個人の好みや宗教的伝統によって異なります。朝日や夕日などの自然光が差し込む時間に線香をあげる人もいます。また、瞑想や読書などの活動中に線香をあげる人もいます。

- 朝の線香は、一日の始まりを祝い、新たなスタートを象徴します。

- 夕方の線香は、一日の終わりを静かに迎え、感謝の気持ちを表します。

- 夜の線香は、瞑想や読書などの活動に集中するため、心を静めるのに役立ちます。

線香をあげる場所の選び方

線香をあげる場所も、心の清浄化と仏への供養のために重要です。線香をあげる場所は、静かな場所や自然の場所が推奨されます。

- 静かな場所では、心を静めることができ、瞑想や読書などの活動に集中できます。

- 自然の場所では、自然の美しさを感じ、心の清浄化を促進できます。

- 寺院や神社などの宗教的場所では、仏への供養と心の浄化を求めることができます。

線香をあげる回数は?

線香をあげる回数は、一般的には3回です。線香をあげる回数には、仏教の思想が根底にあります。線香をあげることは、仏に捧げる供物の一つであり、仏への供物に感謝の気持ちを表す行為です。

線香をあげる回数の意味

線香をあげる回数には、さまざまな意味が隠されています。3回の線香をあげることは、仏の慈悲、知恵、徳の3つの徳目を表すとされています。また、5回の線香をあげることは、仏の五戒(不殺生、不盗盗、不邪淫、不妄語、不飲酒)を守ることを約束する意味があります。

- 線香をあげる回数は、1回から3回までの間であることが多いです。

- 線香をあげる回数は、仏の徳目や、五戒などの仏教の教えを表すとされています。

- 線香をあげる回数は、各個人の信仰心や、行為によって異なります。

線香をあげる回数の作法

線香をあげる回数には、作法が存在します。まず、線香を右手で持ち、左手で線香の下を支えます。次に、線香を上に差し上げ、3回または5回揺り返します。これは、仏への供物を捧げ、感謝の気持ちを表す行為です。

- 線香をあげる前に、拝むことが必要です。

- 線香をあげる時は、右手で持ち、左手で線香の下を支える必要があります。

- 線香をあげる後は、拝むことが必要です。

線香をあげる回数の注意点

線香をあげる回数には、注意点が存在します。線香をあげる時は、清潔な服装を着用し、荘厳な態度でいる必要があります。また、線香をあげる回数は、िथENTION で行う必要があります。

- 線香をあげる時は、清潔な服装を着用する必要があります。

- 線香をあげる時は、荘厳な態度でいる必要があります。

- 線香をあげる回数は、無視 で行う必要があります。

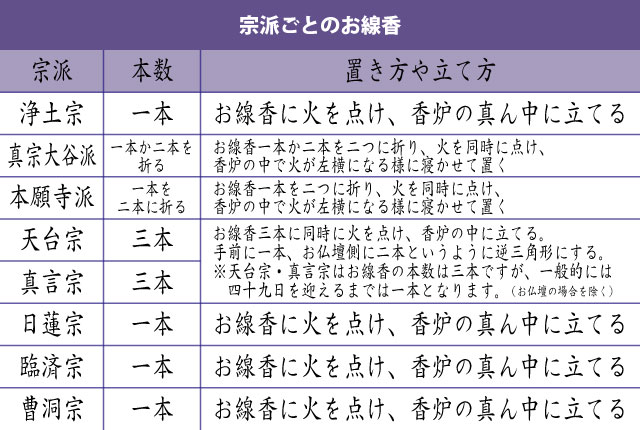

宗派によって線香の本数は違いますか?

寺院や葬儀の場で、線香を上げる習慣があります。線香の本数は、宗派によって異なることがあります。

宗派別の線香の本数

宗派によって線香の本数は、以下のように異なります。

- 真言宗、天台宗、浄土宗、曹洞宗では、線香を3本上げるのが一般的です。

- 浄土真宗では、線香を1本上げるのが一般的です。

- 禅宗では、線香を2本上げるのが一般的です。

線香の本数の意味

線香の本数には、以下のような意味があります。

- 三仏を敬う意味で、3本の線香を上げることがあります。

- 一体を敬う意味で、1本の線香を上げることがあります。

- 二諦を敬う意味で、2本の線香を上げることがあります。

線香を上げる作法

線香を上げる作法は、以下のようになっています。

- 線香を上げる前に、手水をして手を清めることがあります。

- 線香を上げる際は、合掌し、礼拝の姿勢を取ります。

- 線香を上げた後は、線香を立てておくことがあります。

お線香の本数は49日まで何本ですか?

お線香の本数は、仏教において大切な意味を持つ数字です。一般的に、49日は、亡くなった人を哀悼する期間とされています。この期間中、寺院や家庭でお線香を焚くことは、亡くなった人の霊を弔うための行為として行われます。

お線香の本数と仏教の関係

お線香の本数は、仏教における信仰の象徴の一つです。特に、49日の期間中に、お線香を焚くことは、亡くなった人の霊を弔うために行われます。仏教では、49日は重要な意味を持つ数字とされています。

- 七七日:49日は、亡くなった人の霊が天国に昇るまでの期間とされています。

- お線香の数:お線香の本数は、亡くなった人の霊を弔うために焚く、お線香の本数が多いほど、亡くなった人の霊を弔うことができる、とされているからです。

- 仏教の信仰:仏教では、お線香は、信仰の象徴の一つとされています。お線香を焚くことは、仏や菩薩に祈りを捧げるために行われます。

お線香の本数の意義

お線香の本数には、亡くなった人の霊を弔うための意義があります。お線香の本数が多いほど、亡くなった人の霊を弔うことができる、とされています。

- お線香の数と霊の昇天:お線香の本数が多いほど、亡くなった人の霊が天国に昇ることができる、とされています。

- お線香の数と弔いの意義:お線香の本数は、亡くなった人の霊を弔うために焚く、お線香の本数が多いほど、亡くなった人の霊を弔うことができる、とされているからです。

- お線香の数と信仰の象徴:お線香の本数は、仏教における信仰の象徴の一つとされています。お線香を焚くことは、仏や菩薩に祈りを捧げるために行われます。

お線香の本数と日本文化

お線香の本数は、日本文化においても重要な意味を持つ数字です。特に、お線香を焚くことは、日本の葬儀文化において欠かせない行為とされています。

- お線香と葬儀文化:お線香を焚くことは、日本の葬儀文化において欠かせない行為とされています。

- お線香と弔いの意義:お線香の本数は、亡くなった人の霊を弔うために焚く、お線香の本数が多いほど、亡くなった人の霊を弔うことができる、とされているからです。

- お線香と日本の仏教:日本の仏教では、お線香は、信仰の象徴の一つとされています。お線香を焚くことは、仏や菩薩に祈りを捧げるために行われます。

よくある質問

【線香】1本を燃やす意味は何ですか?

線香を燃やすことは、仏教における重要な儀式の一つです。線香は、仏陀への供え物として使用されます。線香を燃やすことで、佛陀への敬意と感謝の気持ちを表します。1本の線香は、仏陀の徳を讃える意味があります。また、線香の煙は、仏陀の恵みと加護を表します。線香を燃やすことで、自らの心を浄化し、佛陀の教えを守ることを誓います。

線香を燃やす宗派はどこですか?

線香を燃やす習慣は、仏教の浄土宗や禅宗などの宗派で行われています。これらの宗派では、線香を燃やすことで、仏陀への供養と祈りを行います。浄土宗では、線香を燃やすことで、阿弥陀仏の極楽浄土への往生を祈り、禅宗では、線香を燃やすことで、禅の悟りを得るための修行の一つとして行われます。

線香を燃やす回数は何回ですか?

線香を燃やす回数は、宗派や儀式によって異なりますが、1本や3本などの奇数回が一般的です。1本の線香は、仏陀への供え物として燃やされ、3本の線香は、仏・法・僧の三宝への敬意を表します。また、線香を燃やす回数は、3回や9回などの三の倍数が好まれることがあります。これは、仏教における三三の法門に基づいています。

線香を燃やす作法はどのように行いますか?

線香を燃やす作法は、宗派や儀式によって異なりますが、一般的には、香炉に線香を立てて燃やすことが行われます。まず、香炉に線香を立てる際には、線香を真っ直ぐに立てて、仏陀への敬意を表します。次に、線香に火をつける際には、線香の先端に火をつけ、線香が完全に燃えていることを確認します。線香が燃えている間は、線香の煙に対して合掌し、仏陀への敬意を表します。