葬儀は大変悲しい出来事であり、亡くなった方とそのご遺族に対して哀悼の意を表すことが大切です。葬儀後にお悔やみの言葉を伝えることは、亡くなった方を偲び、ご遺族の悲しみを少しでも和らげるための心遣いです。しかし、お悔やみの言葉をどう伝えるかは悩ましい問題です。この記事では、状況別のお悔やみの言葉の例文を紹介し、適切な表現の方法を解説します。状況に応じた心あるお悔やみの言葉は、亡くなった方とご遺族の心に届き、悲しみを和らげる効果があります。

葬儀後のお悔やみの言葉を適切に伝える方法

葬儀後にお悔やみの言葉を伝えることは、故人とその家族に対する思いやりを示す重要な行為です。ただし、どのような言葉を伝えるべきか迷うことがあります。ここでは、葬儀後のお悔やみの言葉の適切な表現について解説します。

1. 故人との関係性によって異なるお悔やみの言葉

故人との関係性によって、お悔やみの言葉の内容も変わります。友人や同僚、上司や部下、家族などの関係性によって、以下のような言葉があります。

| 関係性 | お悔やみの言葉の例 |

|---|---|

| 友人 | 「心からお悔やみ申し上げます。彼の突然の別れには大変驚きました」 |

| 同僚 | 「誠にお悔やみ申し上げます。彼の仕事への情熱はいつも大変参考にしていました」 |

| 上司 | 「深くお悔やみ申し上げます。彼の指導と支えは大変感謝しております」 |

2. 葬儀後の直筆メールやハガキでの імудayeji

葬儀後、直筆のメールやハガキを送ることで、お悔やみの言葉を伝えることができます。この場合、以下のようなことに注意しましょう。 ・お悔やみの言葉を簡潔かつ誠実に伝える ・故人のよい思い出を共有する ・故人の遺族へのお見舞いを述べる

3.電話やメッセージでのお悔やみの言葉

電話やメッセージでお悔やみの言葉を伝える場合、以下のようなことに注意しましょう。 ・簡潔かつ明確にお悔やみの言葉を伝える ・故人の名を呼んでお悔やみの言葉を伝える ・故人の遺族へのお見舞いを述べる

4. Specs прибуд判éの場合のお悔やみの言葉

故人が病気や事故などのため亡くなった場合、お悔やみの言葉を伝える際に以下のようなことに注意しましょう。 ・故人の苦しみが終わったことを償って述べる ・故人の強い心を褒め称えて述べる ・故人の遺族へのお見舞いを述べる

5.お悔やみの言葉を伝える際の注意点

お悔やみの言葉を伝える際、以下のようなことに注意しましょう。 ・心からお悔やみの言葉を伝える ・故人の故意を尊重する ・故人の遺族へのお見舞いを述べる

葬儀が終わった後の挨拶文の例文は?

葬儀が終わった後の挨拶文の例文は、以下のようなものになります。

「ご愁嘆にあたっては、お悔やみ申し上げます。ご遺体のお通夜や葬儀のご準備をさせていただき、ありがとうございました。ご家族の方々がこれからの日々をいかに送っていただくか、心よりお祈り申し上げます。」

葬儀後のお悔やみの言葉

お悔やみの言葉は、ご遺体に対する哀悼の気持ちを表すとともに、ご家族に対する思いやりを込めて伝えることが大切です。以下のようなポイントを参考にしてみましょう。

- ご愁嘆にあたっては、お悔やみを申し上げることから始めましょう。

- ご遺体のことに対する感謝や、ご家族への思いやりの言葉を述べましょう。

- これからの日々に対する心の支えや、応援の気持ちを伝えましょう。

葬儀後のサポートの気持ちを伝える

葬儀後のサポートの気持ちを伝えるには、具体的な行動を示すことが効果的です。以下のような提案をしてみましょう。

- ご家族が必要とするものを買い物や家事を手伝うことを提案しましょう。

- ご遺体のことについてのサポートを申し出ましょう。

- これからの日々に対する心の支えとなることを提案しましょう。

お悔やみの言葉を書き留める

お悔やみの言葉は、その場限りの感情表現にとどまらず、数日経過してからでも意味のあるものになります。以下のようなポイントを参考にして、感謝の気持ちを書き留めましょう。

- お悔やみの言葉を書き留める際には、心付けを考慮しましょう。

- ご遺体に対する感謝や、ご家族への思いやりの言葉を述べましょう。

- 感謝の気持ちを書き留める際には、手書きを心がけましょう。

時間が経ってからのお悔やみの文例は?

時間が経ってからのお悔やみの文例は以下の通りです。

お悔やみの文例

「お久しぶりです。先日お亡くなりになられたお父さまへのお悔やみを申し上げます。」

「このたびお母さまのご逝去に際し、心よりお悔やみを申し上げます。」

「お兄さまのご逝去に際し、ご家族に心よりお悔やみを申し上げます。」

お悔やみの文を書く際の注意点

お悔やみの文を書く際には、以下の点に注意する必要があります。

- お亡くなりになった人の名前 を書く場合は、必ず敬称を使うこと。

- お悔やみの言葉 を選ぶ際は、相手の立場や年齢に考慮すること。

- 文書の形式 は、相手の好みや状況に応じて選ぶこと。

お悔やみの文を書く際の失敗しない方法

お悔やみの文を書く際に失敗しないためには、以下の方法が有効です。

- 相談 を求める場合は、必ず信頼できる人に相談すること。

- 失敗 を恐れすぎて、何も書かないようにはならないこと。

- 自分 の気持ちを伝えることよりも、相手の気持ちを考慮すること。

お悔やみの文を書く際の心に留めておくこと

お悔やみの文を書く際には、以下のことを心に留めておく必要があります。

- お亡くなりになった人の遺志 を尊重すること。

- お悔やみの文の内容 は、相手のことを考慮して書くこと。

- お悔やみの文の形式 は、相手の好みや状況に応じて選ぶこと。

日にちが経ってからのお悔やみの言葉は直接伝えてもいいですか?

お悔やみの言葉は、喪主の方に直接伝えるのが一般的です。しかし、日にちが経ってからのお悔やみの言葉は直接伝えてもいいのか、迷う人も多いようです。もしお悔やみの言葉を直接伝える場合、以下の点に注意しましょう。

直接伝えるメリット

直接伝えることにはいくつかのメリットがあります。

- お悔やみの気持ちが伝わりやすい

- 喪主の方との絆が強くなる

- お悔やみの言葉を直接聞くことで、気持ちが整理される

強いお悔やみの気持ちを伝えたい場合、直接伝えることをおすすめします。特に、喪主の方と親しい場合は、直接伝えることが大切です。

直接伝えるデメリット

直接伝えることにはいくつかのデメリットもあります。

- 喪主の方の負担が増える

- お悔やみの言葉を聞くのが辛い

- 他の喪主の方の気持ちを考慮する必要がある

喪主の方の身調が優れず、直接お悔やみの言葉を聞くことが難しい場合、間接的に伝える方法を考慮しましょう。

直接伝えるタイミング

直接お悔やみの言葉を伝える場合、タイミングは重要です。

- 喪主の方の身調が回復した後

- 喪主の方が直接お悔やみの言葉を聞きたいと言ってきた場合

- お悔やみの言葉を伝えるのが遅れすぎない内に

タイミングを考慮して直接お悔やみの言葉を伝えることは、喪主の方にとって大きな意味があります。特に、喪主の方の身調が回復した後、直接お悔やみの言葉を伝えることをおすすめします。

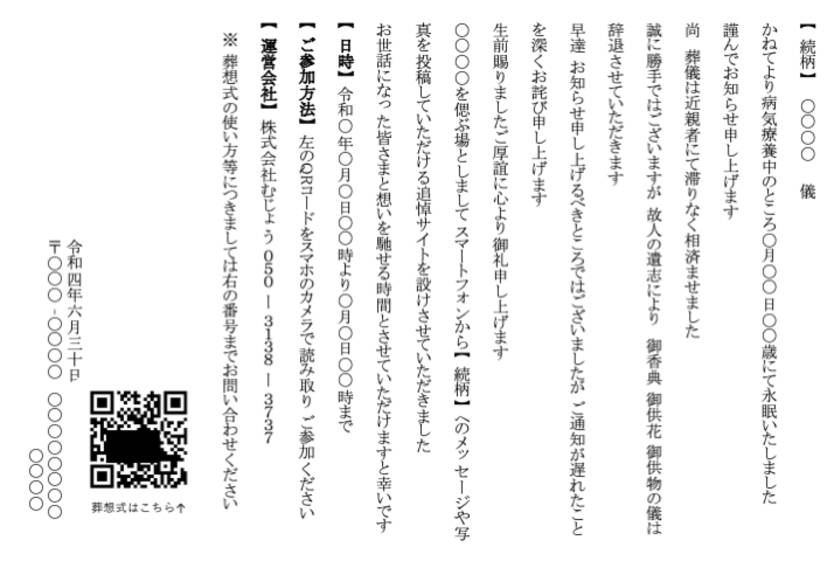

葬儀が終わった報告のメールの例文は?

葬儀が終わった報告のメールの例文は以下の通りです。

subject: 葬儀報告

SendMessage:

親族一同は、故人の御葬儀を以下のとおり執り行いました。

ご親族、ご友人、ご参列の皆さまに心から感謝申し上げます。

葬儀の詳細:

– 葬儀日時: 令和××年××月××日

– 葬儀場所: ××葬儀場

葬儀報告メールの書き方のポイント

葬儀報告メールを書く際には、以下のポイントを意識しましょう。

- まず、親族一同の気持ちを表します。故人の御葬儀を執り行ったことに対する感謝の気持ちなどを述べます。

- 次に、葬儀の詳細を記載します。葬儀の日時、場所、故人のプロフィールなどを簡潔にまとめます。

- 最後に、感謝の言葉を添えます。ご参列の皆さまに対する感謝の気持ちを表し、キャンディや香典などに対する感謝も述べます。

葬儀報告メールの注意点

葬儀報告メールを書く際には、以下の注意点に留意しましょう。

- 早期の報告を心がけます。葬儀が終わった後、できるだけ早く報告メールを送ります。

- 親族の意向を尊重します。親族の意向を確認し、その意向に沿った内容を記載します。

- 表現は丁寧かつ簡潔にします。丁寧な言葉遣いを心がけつつ、必要な情報を簡潔に伝えます。

葬儀報告メールの例文のバリエーション

葬儀報告メールの例文はさまざまです。以下はそのバリエーションの例です。

- 親族一同の気持ちを表す文

- 故人のプロフィールを添える文

- ご参列の皆さまに対する感謝の言葉を強調する文

よくある質問

Q:葬儀後のお悔やみの言葉は、何を言えばいいのでしょうか?

葬儀後のお悔やみの言葉には、哀悼の意を表す言葉や、遺族を励ます言葉などがあります。具体的には、「ご安らかにお眠りください」や「ご冥福をお祈りします」などの慣用句を使用することが多いです。また、遺族の気持ちを考慮して、「どうぞ気を落とさないでください」や「これからもご家族で支え合ってください」などの励ましの言葉も言えるでしょう。

Q:葬儀後の、お悔やみの電話はいつまでにすべきでしょうか?

葬儀後のお悔やみの電話は、できるだけ早くすべきです。遺族の気持ちを考慮して、葬儀の翌日から1週間以内に電話をかけることが多いです。電話をかけるときは、簡潔にお悔やみの言葉を述べ、遺族の気持ちを尊重することが大切です。また、電話がつながらない場合は、お悔やみの手紙を出すことも検討しましょう。

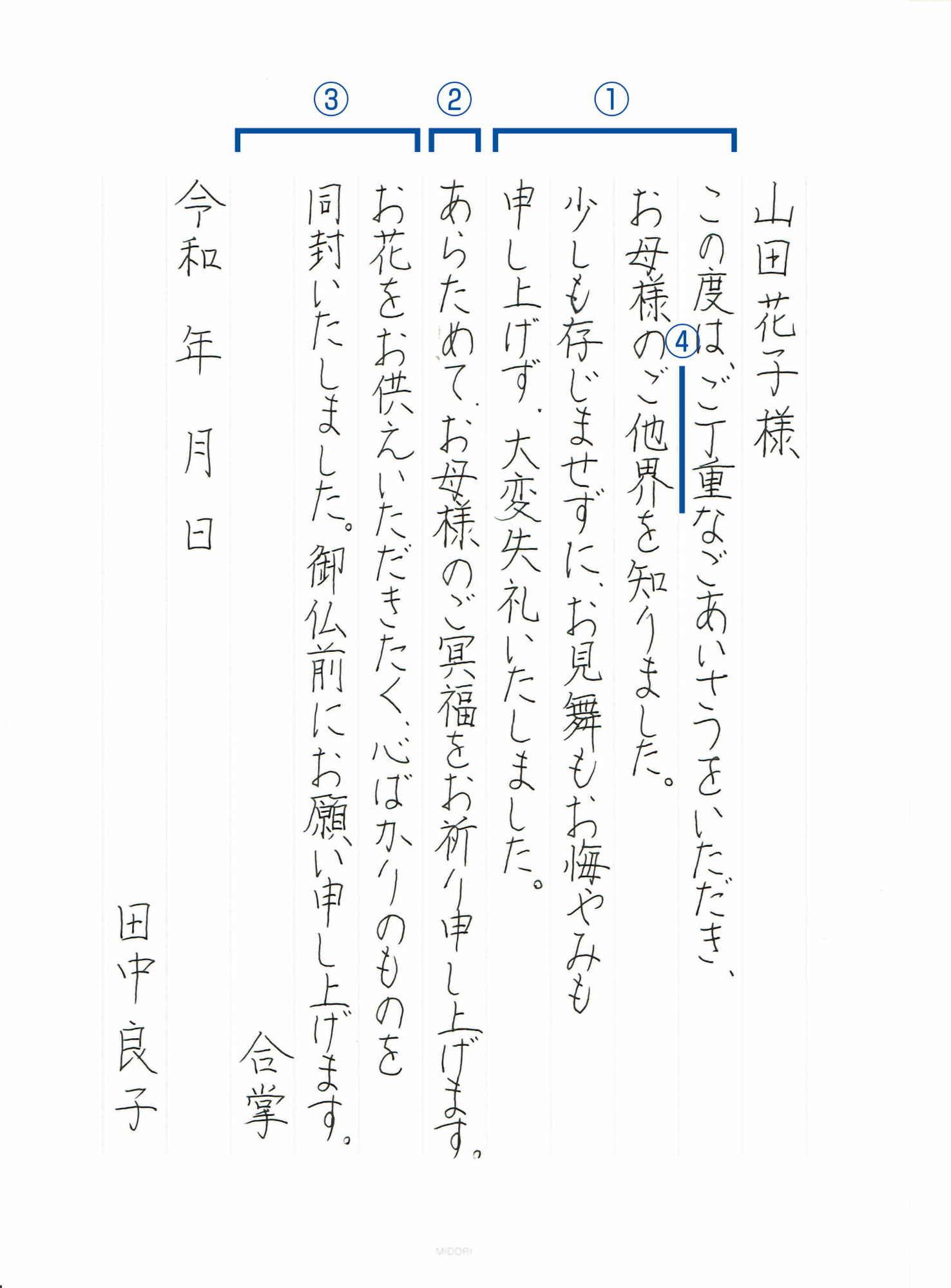

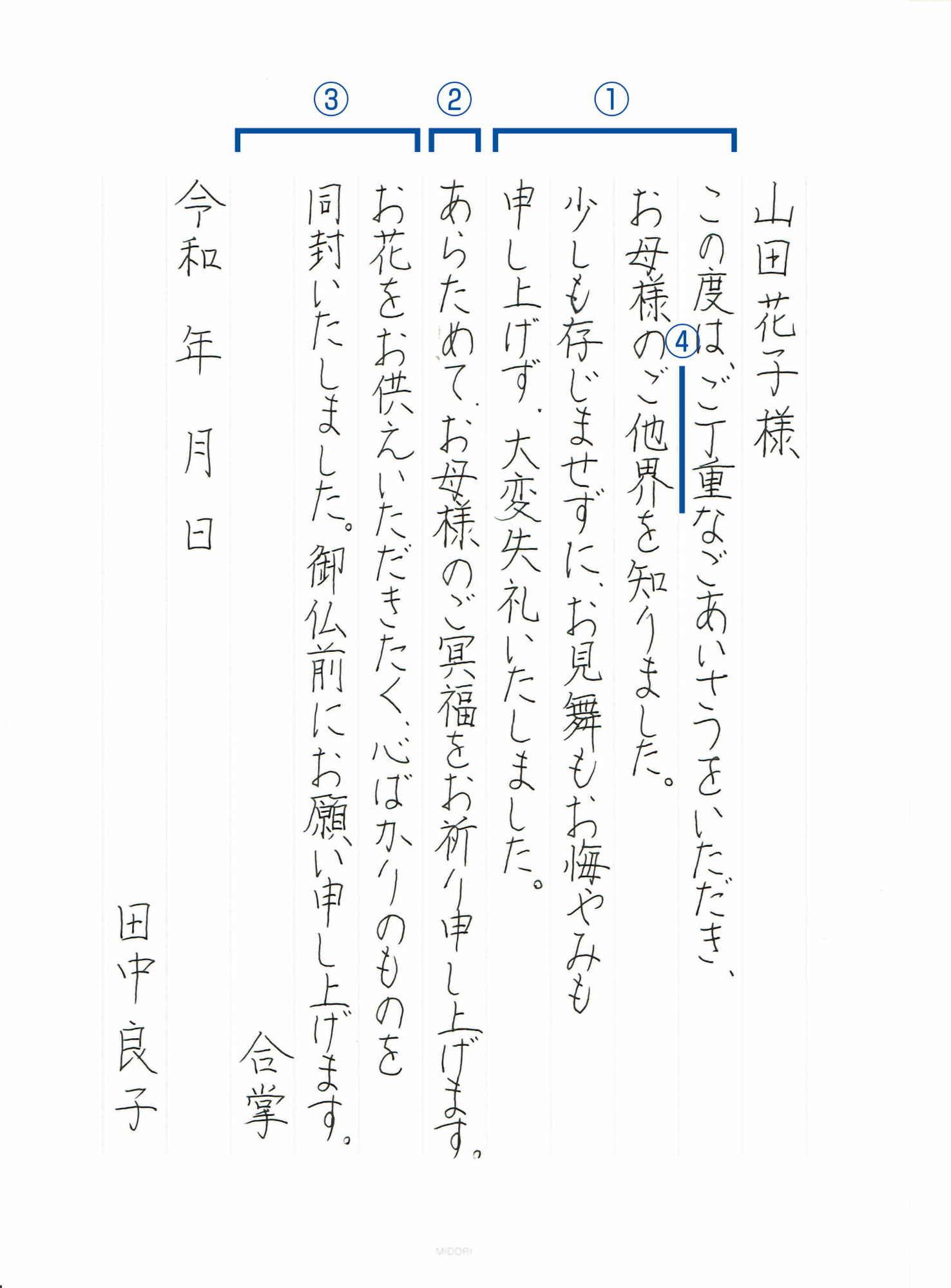

Q:葬儀後のお悔やみの手紙の書き方はどうすればいいのでしょうか?

葬儀後のお悔やみの手紙の書き方は、丁寧に書くことが大切です。まず、お悔やみの言葉を述べ、次に遺族の気持ちを尊重する言葉を書きます。最後に、ご冥福をお祈りする言葉や、遺族を励ます言葉を述べます。また、手紙の最後には、丁寧な言葉で締めくくります。具体的には、「ご安らかにお眠りください。ご冥福をお祈りします」などの言葉を使用しましょう。

Q:葬儀後のお悔やみのメールは、どのように書けばいいのでしょうか?

葬儀後のお悔やみのメールは、簡潔に書くことが大切です。まず、お悔やみの言葉を述べ、次に遺族の気持ちを尊重する言葉を書きます。最後に、ご冥福をお祈りする言葉や、遺族を励ます言葉を述べます。また、メールの最後には、丁寧な言葉で締めくくります。具体的には、「ご安らかにお眠りください。ご冥福をお祈りします」などの言葉を使用しましょう。また、件名には「お悔やみのメール」などの言葉を使用することが多いです。