お悔やみの言葉を選ぶとき、多くの人が困ることは「堅苦しくない言葉の選び方」です。お悔やみの言葉は、故人やそのご家族に心から哀悼の意を表すものですが、堅苦しい言葉を選ぶと、ぎこちなく聞こえてしまうことがあります。そんなとき、どのような言葉を選べばよいのか。友人や知人のお悔やみの言葉で、堅苦しくない例文を探す必要があります。この記事では、お悔やみの言葉を堅苦しくなく伝える方法を紹介するため、ご参考にしてください。

お悔やみの言葉:友人や知人への丁寧な表現

お悔やみの言葉は、誰かに不幸が起こったときに送るメッセージです。友人や知人へのお悔やみの言葉は、丁寧な表現で伝えることが大切です。

お悔やみの言葉の例文

お悔やみの言葉は、状況によって異なります。以下は、お悔やみの言葉の例文です。

| 状況 | お悔やみの言葉 |

| 友人の親の喪 | ご親のご逝去に、誠に哀悼の意を表します。 |

| 知人の退職 | 今までのご精力に感謝し、将来的にはご退職生活を楽しんでください。 |

| 友人の病気 | ご病気のご快癒を心から願っています。 |

友人へのお悔やみの言葉

友人へのお悔やみの言葉は、親しい関係であるため、よりカジュアルな表現が可能です。しかし、相手の気持ちを尊重することは大切です。 例文:親しい友人の親の喪の場合、「ごめんね。親の喪は本当に辛いよね。何かできることがあったら言ってね。」

知人へのお悔やみの言葉

知人へのお悔やみの言葉は、丁寧な表現が必要です。相手との関係性に応じて、適切な表現を選ぶことが大切です。 例文:会社の同僚の親の喪の場合、「ご親のご逝去に、誠に哀悼の意を表します。ご冥福をお祈りしております。」

お悔やみの言葉のポイント

お悔やみの言葉には、以下のポイントが大切です。 相手の気持ちを尊重する 丁寧な表現を使用する 状況に応じて適切な表現を選ぶ

お悔やみの言葉を送るタイミング

お悔やみの言葉は、できるだけ早く送ることが大切です。相手が不幸を知ってからしばらく経過した場合も、お悔やみの言葉を送ることは相手の気持ちを慰めることになります。 例文:「先日、ご親のご逝去のニュースを聞き、驚いております。ご冥福をお祈りしております。」

親が亡くなった友人にかける言葉は?

親が亡くなった友人にかける言葉は、ANIUEで

親が亡くなった友人への第一声は?

親が亡くなった友人には、まずご愁傷さまと伝えましょう。友人の痛みを理解し、共感していることを示すことが大切です。

- ご愁傷さまと伝えましょう

- 親の死を嘆きます

- 共感と理解を示しましょう

親が亡くなった友人を支える言葉は?

親が亡くなった友人を支えるには、思いやりと優しさを込めた言葉をかけましょう。親の死を嘆きながらも、友人が前向きに生きていく勇気を得られるようになります。

- 思いやりを込めた言葉をかけましょう

- 優しさを伝えましょう

- 前向きに生きていく勇気を与えましょう

親が亡くなった友人を慰める言葉は?

親が亡くなった友人を慰めるには、友情と絆を強調した言葉をかけましょう。友人が孤独を感じないよう、側にいることを伝えましょう。

- 友情を強調した言葉をかけましょう

- 絆を強調した言葉をかけましょう

- 側にいることを伝えましょう

心のこもったお悔やみの言葉は?

心のこもったお悔やみの言葉は、「心からのお悔やみ」です。この言葉は、亡くなった人のことを心から思って、お悔やみを述べるという意味です。

お悔やみの言葉の例

お悔やみの言葉には、次のようなものがあります。

- ご家族に、お悔やみ申し上げます。

- ご冥福をお祈りします。

- 心から、お悔やみ申し上げます。

お悔やみの言葉の使い方

お悔やみの言葉は、亡くなった人やその家族に、以下のような方法で使います。

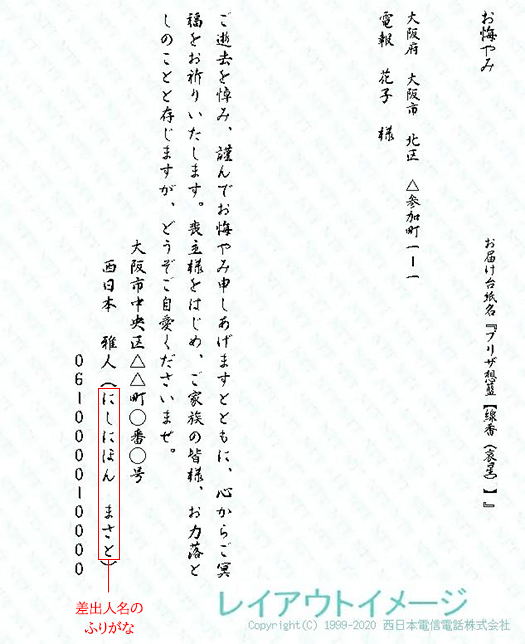

- お悔やみの手紙やメールに書く

- お悔やみの電話やビデオ通話で述べる

- お葬式やお告別式で述べる

お悔やみの言葉の注意点

お悔やみの言葉を述べる際には、次のような点に注意しましょう。

- 亡くなった人のことを尊重する

- その家族の気持ちを尊重する

- お悔やみの言葉を心から述べる

大切な人を亡くした人にラインでかける言葉は?

大切な人を亡くした人にラインでかける言葉は、「お悔やみ申し上げます」「ご冥福をお祈りします」「お悔みください」「ご家族には御愁傷さまでございますね」「これからの.logsについてお力添えできることがございましたらお申し付けください」などが挙げられます。

お悔やみの言葉の意味

大切な人を亡くした人に対してのお悔やみの言葉は、追悼の意を表し、亡くなった人のご冥福をお祈りする気持ちを伝えるために使われます。具体的には、

- お悔やみ申し上げます – 亡くなった人に対する追悼の意を表します。

- ご冥福をお祈りします – 亡くなった人のご冥福をお祈りする気持ちを表します。

- お悔みください – 亡くなった人に対するお悔みの気持ちを表します。

大切な人を亡くした人にラインでかける言葉のポイント

大切な人を亡くした人にラインでかける言葉は、亡くなった人に対する追悼の意を表し、ご冥福をお祈りする気持ちを伝えるために使われますが、いくつかのポイントがあります。具体的には、

- お悔やみの言葉を入れる – お悔やみの言葉を入れると、追悼の意を表すことができます。

- ご冥福をお祈りする – ご冥福をお祈りすると、亡くなった人のご冥福をお祈りする気持ちを伝えることができます。

- 具体的な内容を入れない – 具体的な内容を入れないで、お悔やみの言葉だけを伝えることができます。

大切な人を亡くした人にラインでかける言葉の注意点

大切な人を亡くした人にラインでかける言葉は、亡くなった人に対する追悼の意を表し、ご冥福をお祈りする気持ちを伝えるために使われますが、いくつかの注意点があります。具体的には、

- 早く送る – 早く送ると、より多くの.logsについてお力添えできることができます。

- 慎重に送る – 慎重に送ると、揺さぶりをかけることなく、真剣に伝えることができます。

- 長文を送らない – 長文を送らないで、簡潔に伝えることができます。

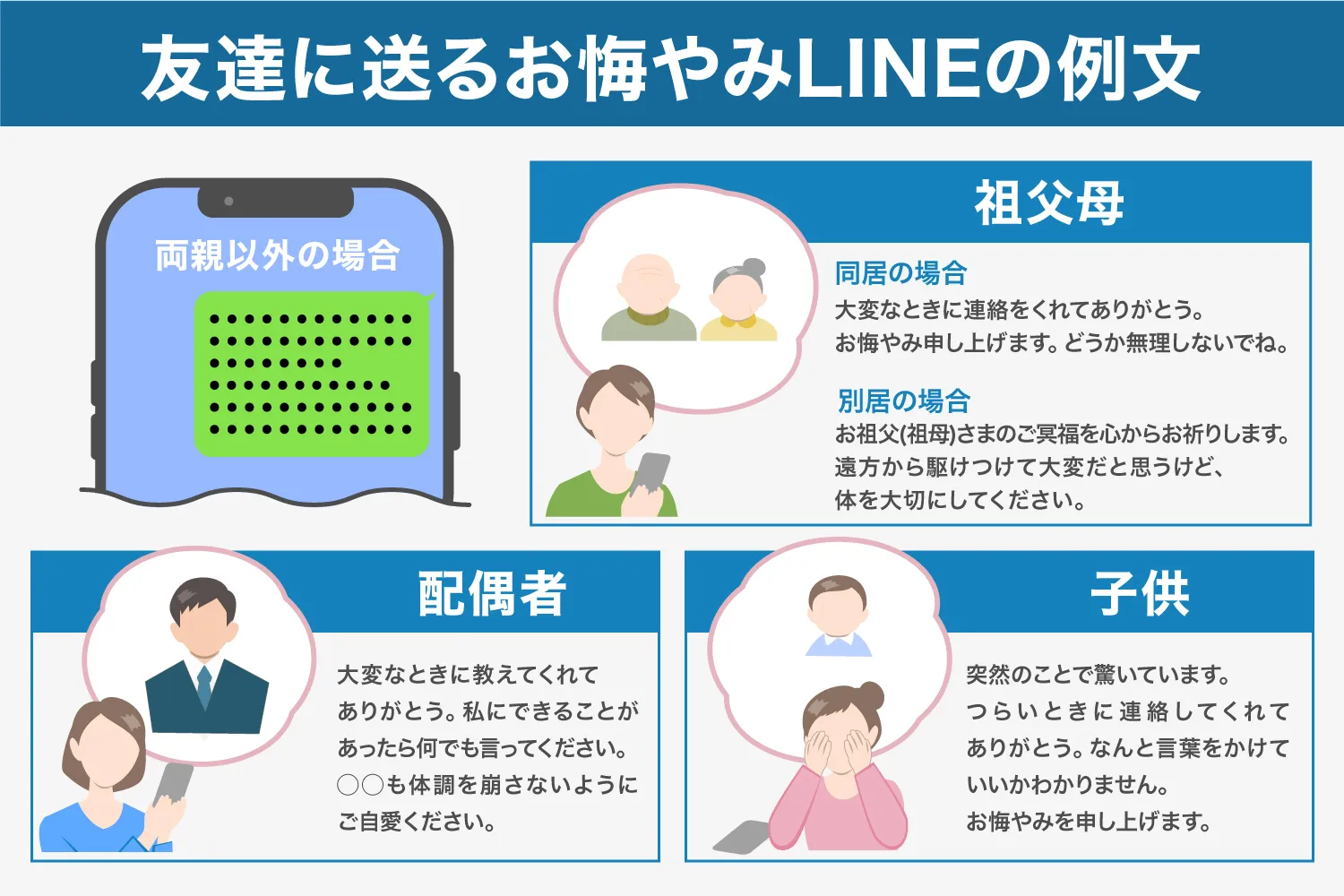

友達の親が亡くなった時、ラインで送る言葉は?

親が亡くなった時、友達にラインで送る言葉は大切です。親が亡くなることは、人生の大きな出来事のひとつであり、友達は大きな悲しみを感じていることでしょう。ラインで送る言葉は、友達の心を癒し、支える役割を果たすことができます。

親が亡くなった時、ラインで送る言葉の例

親が亡くなった時、ラインで送る言葉は、以下のような例があります。

- ご親戚さまのご逝去、心よりお悔やみ申し上げます。

- この度は、ご両親のご逝去、誠に申し訳ございません。

- 親戚さまのご逝去、深くお悔やみ申し上げます。

ラインで送る言葉のポイント

ラインで送る言葉には、いくつかのポイントがあります。

- 親しみのある言葉 を使うことが重要です。友達に寄り添う言葉が、友達の心を癒すことになります。

- お悔やみの言葉 を送ることが大切です。親が亡くなった時、友達は大きな悲しみを感じていることでしょう。お悔やみの言葉は、友達の心を支える役割を果たします。

- 相談にのる姿勢 を示すことが重要です。友達は、親が亡くなった後の生活や、心のケアについて相談したいことがあるかもしれません。

ラインで送る言葉の注意点

ラインで送る言葉には、いくつかの注意点があります。

- タイミング を考慮することが重要です。親が亡くなった直後は、友達は大きなショックを受けていることでしょう。タイミングを考慮して、ラインで送る言葉を送ることが大切です。

- 言葉の選び方 に注意することが必要です。親が亡くなった時、友達は大きな悲しみを感じていることでしょう。言葉の選び方に注意を払い、友達の心を傷つけないようにすることが大切です。

- 絵文字の使用 に注意することが必要です。親が亡くなった時、友達は大きな悲しみを感じていることでしょう。絵文字の使用に注意を払い、友達の心を傷つけないようにすることが大切です。

よくある質問

お悔やみの言葉は友人にどう伝えるべきですか?

お悔やみの言葉を友人に伝える時は、真摯な気持ちを伝えることが大切です。友人の喪失は、非常に辛いものなので、心の底からお悔やみの言葉を伝えることが友人の心を安らかにすることになります。例えば、「心からお悔やみ申し上げます。友人のご冥福をお祈りしています」というように伝えることができます。

お悔やみの言葉を知人に伝える時はどうするべきですか?

お悔やみの言葉を知人に伝える時は、丁寧な言葉遣いを心がけることが大切です。知人は親しい間柄ではないかもしれませんが、喪失を経験していることに変わりはありません。気遣いを感じさせる言葉を選ぶと、知人の心を傷つけることなくお悔やみの気持ちを伝えることができます。例えば、「お悔やみ申し上げます。ご冥福をお祈りしています」というように伝えることができます。

お悔やみの言葉を短く伝えることは失礼でしょうか?

お悔やみの言葉を短く伝えることは、失礼ではありません。むしろ、簡潔かつ真摯な言葉でお悔やみの気持ちを伝えることが、相手の心を安らかにすることになります。例えば、「お悔やみ申し上げます」というように短く伝えることができます。言葉の数よりも、心の真摯さが大切です。

お悔やみの言葉を伝える時はどのような態度でいるべきですか?

お悔やみの言葉を伝える時は、謙虚な態度でいることが大切です。喪失を経験している相手の気持ちを尊重し、丁寧な言葉遣いと真摯な態度でお悔やみの気持ちを伝えることが相手の心を安らかにすることになります。例えば、お悔やみの言葉を伝える時は、一点を見つめながら話すと、相手に真摯な気持ちを伝えることができます。