線香は、仏教儀式や祈りの際に使用される香の原料から作られた細い棒状のものです。この線香には、仏教において密接に関連する宗派や歴史があります。また、線香を使用する際には、正しい作法があります。この記事では、線香の3本の意味や宗派、歴史、そして作法について詳しく解説します。線香の文化や歴史に興味のある方は、ぜひこの記事をご覧ください。

線香の歴史と文化的背景

線香は、古代中国の漢代に始まり、日本には仏教とともに伝来しました。線香は、仏教の儀式や修行の際に用いられ、その芳香は仏の徳を表すとされていました。線香の文化は、江戸時代に普及し、現在では日本の葬儀や法事で欠かせないものとなっています。

線香の3本の意味

線香の3本には、仏・法・僧の三宝を表すとされています。 仏:仏陀の徳を表す 法:仏陀の教えを表す 僧:仏陀の弟子を表す

線香の宗派による違い

線香の使用方法や儀式は、宗派によって異なります。 禅宗:線香を焼くことで、心を落ち着かせる 浄土宗:線香を焼くことで、仏の徳を讃える 真言宗:線香を焼くことで、仏の加護を求める

線香の歴史

線香の歴史は、古代中国の漢代に始まります。

| 時代 | 線香の使用方法 |

|---|---|

| 漢代 | 仏教の儀式に使用 |

| 平安時代 | 貴族の間で使用される |

| 江戸時代 | 一般に普及する |

線香の作法

線香を焼く作法は、以下の通りです。 1. 線香を選ぶ:線香を選ぶ際には、その芳香を嗅ぎます。 2. 線香を焼く:線香を焼く際には、線香に火をつけます。 3. 線香を捧げる:線香を捧げる際には、線香を高く掲げます。

線香の文化的影響

線香は、日本の文化に大きな影響を与えています。 文学:線香は、文学作品にしばしば登場します。 芸術:線香は、芸術作品の題材となっています。 音楽:線香は、音楽作品にインスピレーションを与えています。

線香を3本立てる理由は何ですか?

線香を3本立てる理由は、仏教において三宝を敬うためである。三宝とは仏、法、僧のことで、これらを敬うことで精神の浄化を図る。

線香を3本立てる意味

線香を3本立てることは、仏に捧げる供物の一つとして行われる。仏に捧げることで、仏の教えに従い、自らの心を清潔に保つことを誓う。また、氏神や先祖に対する敬意を表すためにも行われる。

- 仏への供物: 仏に捧げる供物として線香を3本立てることで、仏の教えに従うことを誓う

- 精神の浄化: 三宝を敬うことで自らの心を清潔に保つことを図る

- 氏神や先祖への敬意: 氏神や先祖に対する敬意を表すために線香を3本立てる

線香を3本立てる方法

線香を3本立てる方法は、まず線香を三本用意し、仏壇の上に立てる。立てる際には、線香を一本ずつ立てるのではなく、同時に三本立てるようにする。

- 線香を用意する: 三本の線香を用意する

- 仏壇に立てる: 仏壇の上に線香を立てる

- 同時に立てる: 三本の線香を同時に立てる

線香を3本立てる利点

線香を3本立てることで、精神の浄化や氏神や先祖への敬意を表すことができる。また、仏に捧げる供物として、自らの心を清潔に保つことを誓うことができる。

- 精神の浄化: 線香を3本立てることで、自らの心を清潔に保つことができる

- 氏神や先祖への敬意: 氏神や先祖に対する敬意を表すことができる

- 仏に捧げる供物: 仏に捧げる供物として、自らの心を清潔に保つことを誓うことができる

線香を3つに折るのはどの宗派ですか?

線香を3つに折るのは浄土宗です。

浄土宗とは

浄土宗は、仏教の一派で、阿弥陀如来を本尊とします。中国の慧遠の思想を継承し、日本で開かれました。浄土宗は、 verificar la 極楽往生を目的とし、念仏を中心とする修行をします。

- 阿弥陀如来を信じる

- 念仏を繰り返す

- 極楽往生を目指す

線香を折る意味

線香を折ることは、仏に供える心を示す行為です。線香を3つに折るのは、三毒を断ち切ることを意味します。三毒とは、貪瞋痴の3つです。

- 貪: つよく執着する心

- 瞋: 怒る心

- 痴: 愚かな心

浄土宗の修行

浄土宗の修行は、念仏を中心とします。念仏とは、阿弥陀如来の名号を繰り返し唱えることです。また、六字名号と呼ばれることもあります。

- 南無阿弥陀仏と唱える

- 一心に念仏する

- 極楽往生を信じる

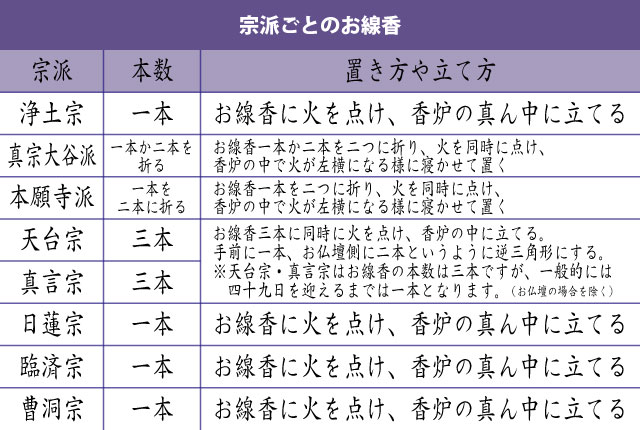

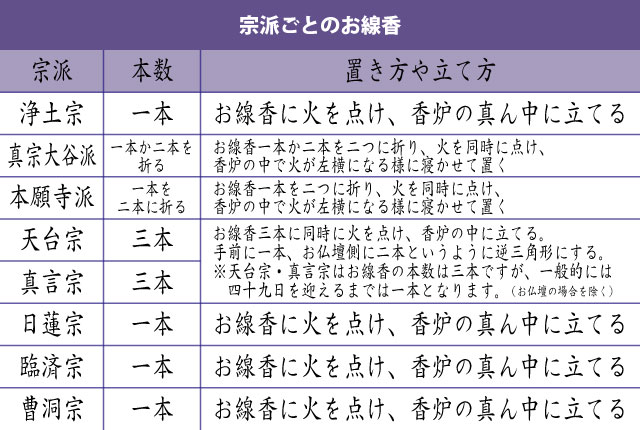

線香は宗派によって何本立てますか?

仏教では、線香の数は宗派によって異なります。一般的には、禅宗や浄土宗では1本ですが、真言宗や天台宗では3本立てることが多いです。

線香の数の宗派による違い

線香の数は、宗派の教義や儀式の特色によって決められることが多いです。ここでは、各宗派における線香の数の違いを紹介します。

- 禅宗: 禅宗では、1本の線香を立てることが多いです。これは、禅の修行においては、心を集中し、雑念を消すことが重要であるため、線香を1本に限定することで、修行者の心を統一することが目的です。

- 浄土宗: 浄土宗でも、1本の線香を立てることが一般的です。これは、阿弥陀仏の慈悲を受けることを願うため、線香を1本に限ることで、心を清浄に保つことが目的です。

- 真言宗: 真言宗では、3本の線香を立てることが多いです。これは、宇宙の三つの原理(空・大・花)を表し、仏界への接触を願うため、線香を3本立てることが目的です。

線香の立て方の意義

線香を立てることは、仏に供える供物の一つであり、その立て方にも意味があります。一般的には、線香を立てる際に、手の位置や線香の方向などが決められています。

- 線香の立て方: 線香を立てる際は、右手で線香を持って立てることが一般的です。これは、仏に供えるという意味を表し、供物としての線香を示すものです。

- 線香の高さ: 線香の高さは、宗派によって異なります。一般的には、線香を立てるための穴が用意された線香立てに線香を立てることが多いです。

- 線香の方向: 線香の方向も宗派によって異なります。一般的には、線香を仏に供える際は、線香の先端が仏像に向いていることが多いです。

線香の意味

線香は、仏に供える供物の一つであり、その意味は宗派によって異なります。ここでは、線香の意味を紹介します。

- 仏に供える: 線香は、仏に供える供物の一つであり、その煙は仏界とのつながりを示すものです。

- 心の清浄: 線香の煙は、心の清浄を示すものであり、心を統一することが目的です。

- 供物として: 線香は、仏に供える供物としての役割を果たし、信者の心を仏に捧げることを示すものです。

線香はなぜ2本?

線香は仏前や、先祖の霊をまつる場所で使われる道具です。線香を2本立てることには、大きな意味があります。まず、仏教では、線香を焚くことによって、仏や菩薩に供養し、願い事を伝えることができます。

線香の数の意味

線香の数には、特別な意味があります。一般的には、一本の線香は仏や先祖の霊に供養するものとして使用されますが、二本の線香は、仏と先祖の霊の両方に供養することを意味します。つまり、二本の線香は、仏と先祖の霊を同時にまつることができるということです。

- 仏に供養する:仏教では、仏に供養することは、聖者の教えに従うことの表れです

- 先祖の霊に供養する:先祖の霊に供養することは、先祖に対するお別れや恩返しの気持ちを表すことができます

- 仏と先祖の霊の両方に供養する:仏と先祖の霊の両方に供養することは、信仰対象と、合わせて、家族とのつながりを示すものです

線香を二本立てることの意味

線香を二本立てることは、心が清潔であることや、正直であることを意味します。仏教では、清潔さと正直さは、真の精神を育むために重要な要素とされています。つまり、二本の線香は、真の精神の求道の象徴となります。

- 心の清潔さ:二本の線香は、心の清潔さを示すものです

- 正直さ:二本の線香は、正直さを示すものです

- 求道の象徴:二本の線香は、求道の象徴となります

線香を立てる方法

線香を立てる方法には、特定のルールがあります。まず、二本の線香のうち、真ん中にあたる部分まで焼くことが、一般的です。その後、先祖の霊をまつる場所の線香立てに刺して、火が消えたら、線香立ての中央に刺します。つまり、二本の線香を立てることで、仏教の教えに従い、先祖の霊をまつることができます。

- 線香を真ん中まで焼く:線香を真ん中まで焼くことは、二本の線香のうち、最初のことがらです

- 線香を刺す:線香を刺すことは、次のことがらです

- 線香立ての中央に刺す:線香立ての中央に刺すことは、最後のことがらです

よくある質問

線香は何のために使われるのですか?

線香は、主に仏教のお経を読んだり、死者を偲んだりする際に使われます。その煙は仏の教えを広めるものとされ、人々の祈りを仏に届ける役割を果たします。また、線香の煙は煩悩を消すものともされ、仏の加護を願うために使われます。線香の数には、3本や5本など、特別な意味を持つものがあります。特に3本の線香は、仏・法・僧の三宝を表し、仏教における基本的な数とされています。

線香の3本の意味は何ですか?

線香の3本は仏教における基本的な数とされ、仏・法・僧の三宝を表します。以下の3つの意味を持っています。第1本の線香は仏を表し、人の煩悩を消すものとされています。第2本の線香は法を表し、仏の教えを広めるものとされています。第3本の線香は僧を表し、仏の教えを受け入れるべき僧侶を表しています。このように、線香の3本には重要な意味が込められています。

線香の歴史はどのように始まったのですか?

線香の歴史は、古代中国の香木が使用されていたことに遡ります。その後、仏教とともに線香の使用が広まりました。日本では平安時代に線香が使用され始め、室町時代には線香の文化が花開きました。江戸時代に線香の製造方法が確立され、線香の使用が一般化しました。現在では、線香は日本の文化の一つとして、お盆や仏 SEGAKI(施餓鬼)の儀式に欠かせないものとなっています。

線香の作法はどうすればいいですか?

線香の作法では、まず線香の炎が安定するまで待ちます。その後、線香の煙を自分の胸元に当てることで煩悩を消します。線香を仏前に捧げる際は、線香の炎が仏に向かないように気をつけます。また、線香の煙が仏前に立ち込めるようにします。線香の角度については、45度と90度が一般的です。また、線香の方向については、仏に向けず、東西南北のどちらかに向けるのが一般的です。