家族葬では、お布施のお金を渡すことが一般的です。しかし、お布施の相場や渡し方、表書きのマナーなど、知っておくべきことはたくさんあります。家族葬でお布施をする場合、お布施のお金の相場はどれくらいでしょうか?また、お布施のお金を渡す際にはどのようなマナーが必要でしょうか?本記事では、家族葬のお布施の相場や渡し方、表書きのマナーについて詳しく解説します。

家族葬のお布施の相場とマナー

家族葬のお布施は、亡くなった人に対する供養と、遺族に対する弔意を表すものです。お布施の相場は、地域や宗派、葬儀の形式などによって異なりますが、一般的には1万円から3万円程度が相場とされています。

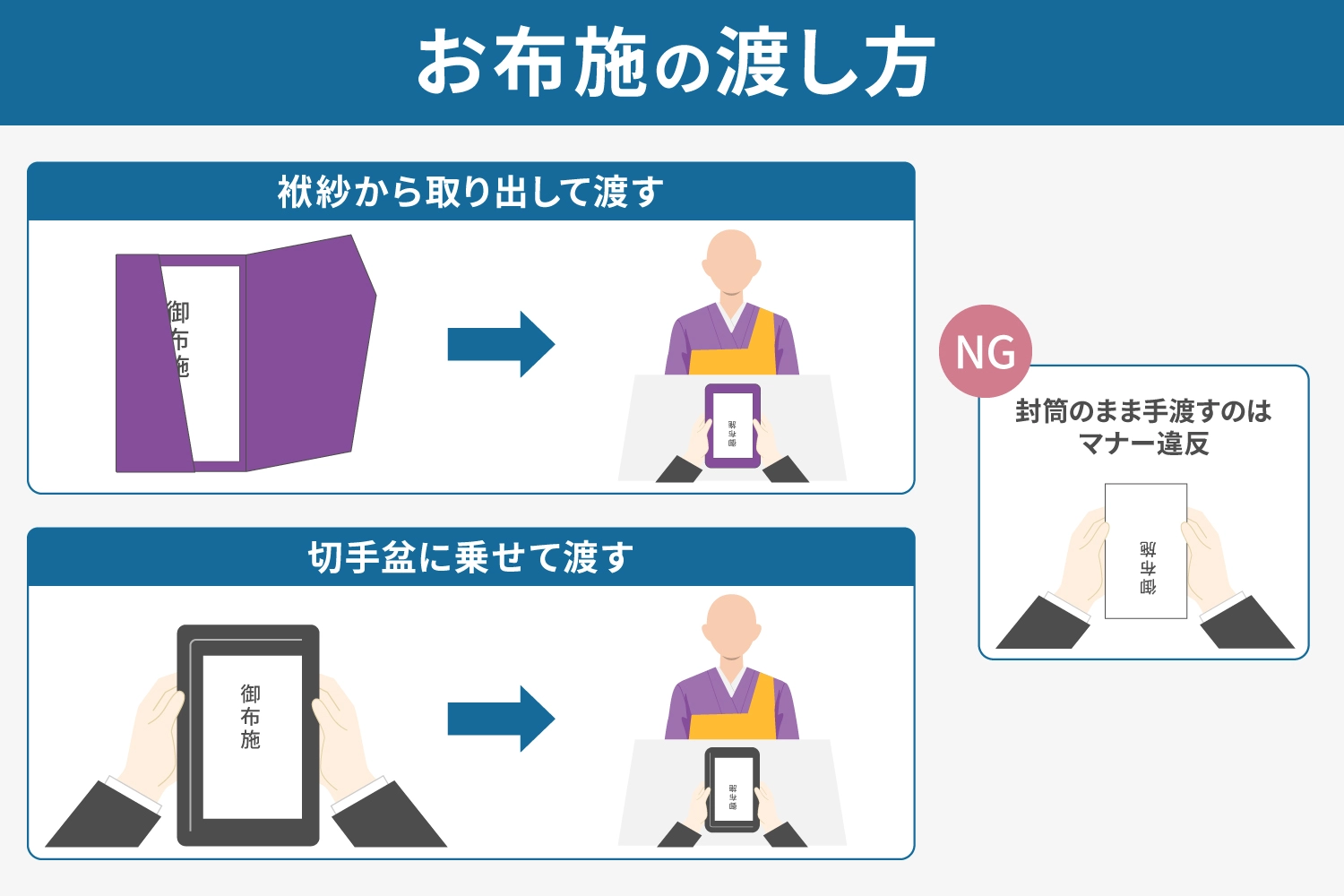

お布施の渡し方

お布施は、葬儀の際に遺族に渡すものです。渡し方には、次のようなマナーがあります。 お布施を渡す際には、両手で渡すのが礼儀です。 お布施は、白封か香典と書かれた封筒に入れるのが一般的です。 封筒に、氏名と香典を書きます。

表書きのマナー

表書きは、葬儀の際に遺族に渡すお布施の封筒に書くものです。表書きのマナーには、次のようなものがあります。 表書きには、氏名と香典を書きます。 氏名は、敬称を付けなくても構いません。 香典は、金額を書かなくても構いません。

お布施の相場

お布施の相場は、地域や宗派、葬儀の形式などによって異なりますが、一般的には1万円から3万円程度が相場とされています。

| 葬儀の形式 | お布施の相場 |

|---|---|

| 仏式 | 1万円から2万円 |

| 神式 | 1万円から3万円 |

| キリスト教式 | 2万円から3万円 |

お布施の注意点

お布施には、次のような注意点があります。 お布施は、現金で渡すのが一般的です。 お布施は、遺族に渡すのが礼儀です。 お布施の金額は、個人の判断で決定してください。

家族葬のお布施の税務処理

家族葬のお布施の税務処理は、次のように行われます。 お布施は、所得税の非課税です。 お布施は、相続税の非課税です。 お布施は、贈与税の非課税です。

家族葬のお布施の渡し方は?

お布施は、仏教での儀式に際して、僧侶や寺院に対してお金を納め、祈りや供養を依頼するものです。家族葬でも、お布施の渡し方は重要です。

家族葬のお布施の意味とは

家族葬のお布施は、遺族が故人を偲ぶ気持ちを示すとともに、僧侶や寺院に故人の供養を依頼するものです。故人の遺徳を偲び、僧侶の祈りと供養を求める意味合いがあります。

- お布施は、仏教における布施の精神に基づいています。

- 家族葬のお布施は、遺族の気持ちを示すとともに、故人の供養を依頼するものです。

- お布施の受け取りは、寺院の僧侶や責任者が行います。

家族葬のお布施の渡し方の作法

家族葬のお布施の渡し方には、特定の作法があります。まず、お布施の金額を決め、白い封筒に納めます。お布施を渡すときは、遺族が直接手渡しするのが一般的です。

- お布施の金額は、遺族の気持ちや故人の位に応じて決めます。

- 白い封筒に、お布施の金額と故人の名前を記します。

- お布施を渡すときは、遺族が敬意を持って手渡しするのが一般的です。

家族葬のお布施の注意点

家族葬のお布施の注意点としては、お布施の金額や渡し方に注意することが重要です。また、お布施を渡すときの態度にも注意が必要です。

- お布施の金額は、遺族の気持ちや経済状況に応じて決めます。

- お布施を渡すときは、遺族が誠実に手渡しするのが一般的です。

- お布施を渡すときの態度も重要で、敬意を持って行うのが一般的です。

お布施を渡す時なんて言えばいいですか?

お寺でのお布施の作法

お寺でのお布施の作法は、まずお布施箱または賽銭箱を見つけます。次に、賽銭箱の前に立ち、お布施を賽銭箱に投げ入れるか、お布施箱にゆっくりと入れることが多いです。このとき、賽銭箱に投げ入れる場合は、「賽銭箱にお布施を投げ入れる」ということを意識することが大切です。また、お布施箱にゆっくりと入れる場合は、「お布施箱にお布施を入れる」ということを意識することが大切です。

- お布施箱または賽銭箱を見つける

- 賽銭箱の前に立つ

- お布施を賽銭箱に投げ入れるか、お布施箱にゆっくりと入れる

お布施を渡す時の挨拶

お布施を渡す時の挨拶は、基本的には「ありがとうございます」や「ごめんなさい」などが使われます。しかし、最近では「感謝」や「 Děkuji」という言葉も使われることがあります。ただし、お布施を渡す時は心から感謝することが大切なので、自分なりの言葉で表現することが大切です。

- ありがとうございます

- ごめんなさい

- 感謝

お布施を渡す時の心構え

お布施を渡す時の心構えは、基本的には感謝の気持ちを表現することが大切です。どの宗教でもお布施は感謝の気持ちを表現するために行われるものですので、自分なりの言葉で表現することが大切です。また、お布施を渡す時は慎重に行うことが大切です。

- 感謝の気持ちを表現する

- 慎重に行う

- 自分なりの言葉で表現する

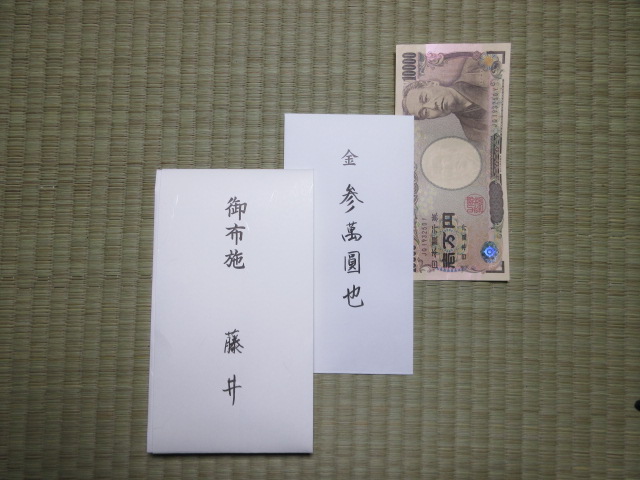

お坊さんにお布施を渡すときの書き方は?

お坊さんにお布施を渡すときの書き方は、「拝領」や「御布施」などと書くのが一般的です。

お坊さんにお布施を渡すときの注意点

お坊さんにお布施を渡すときは、以下の点に注意する必要があります。

- 清潔:お布施を渡す前に、手を洗い、清潔な状態にする必要があります。

- 丁寧:お布施を渡すときは、丁寧な態度で、敬意を表す必要があります。

- 静かに:お布施を渡すときは、静かに、お参りしている人を妨げないようにする必要があります。

お坊さんにお布施を渡すときの作法

お坊さんにお布施を渡すときの作法は、以下の通りです。

- お布施袋:お布施を入れるお布施袋を用意する必要があります。

- 拝領:お布施袋に、お布施を入れて、拝領と書く必要があります。

- 御布施:お布施袋に、お布施を入れて、御布施と書く必要があります。

お坊さんにお布施を渡すときの意味

お坊さんにお布施を渡すときには、以下の意味があります。

- 感謝:お布施を渡すことで、感謝の気持ちを表すことができます。

- 祈願:お布施を渡すことで、祈願の気持ちを表すことができます。

- 供養:お布施を渡すことで、供養の気持ちを表すことができます。

葬儀でのお布施はいつ渡せばいいですか?

葬儀でのお布施は、通常、葬儀の終了後に渡すのが一般的です。しかし、葬儀の流れによっては、式の途中に布施を行う場合もあります。ここでは、葬儀でのお布施のタイミングについて詳しく解説します。

葬儀でのお布施のタイミング

お布施のタイミングは、葬儀の流れによって異なります。一般的には、葬儀の終了後に、香典を渡す際にお布施も一緒に渡します。しかし、葬儀の式の途中で、お布施を呼びかけられる場合もあります。この場合、お布施を呼びかけられたときに、布施を行います。

- 葬儀の終了後:一番一般的なタイミングで、香典と一緒にお布施を行います。

- 葬儀の式の途中:式の途中にお布施の呼びかけがあれば、そのときにお布施を行います。

- 寺院や教会の指示:寺院や教会によって方針が異なるため、指示に従ってお布施を行います。

香典とお布施の渡し方

香典とお布施の渡し方も、葬儀の流れによって異なります。一般的には、香典袋に入れた香典を、お布施を一緒に渡します。香典袋には、お布施の金額も含めて記入します。

- 香典袋の用意:香典袋を事前に用意しましょう。

- 香典とお布施の金額の記入:香典袋に香典とお布施の金額を記入します。

- 香典とお布施の渡し方:香典袋を渡す際にお布施も一緒に渡します。

お布施の金額について

お布施の金額については、特に決まりはありません。一般的には、一千円から五千円程度が相場とされていますが、個人の判断で金額を決めます。

- 相場のお布施の金額:一千円から五千円程度が一般的です。

- 個人の判断:お布施の金額は個人の判断で決められます。

- ありとは思えないお布施の金額:高額すぎるお布施は控えめにしましょう。

よくある質問

家族葬のお布施はどれくらいが相場ですか?

お布施の金額は、地域や宗派によって異なりますが、一般的には、お布施の相場は5,000円から10,000円程度とされています。ただし、親戚や近親者の場合は、20,000円から50,000円程度のケースもあります。重要なことは、お布施は故人を送る儀礼の一つであり、心意と思いやりを表すことが大切です。

家族葬のお布施はどうすればいいですか?

お布施の渡し方は、白紙に黒インクで金額を書き、袈裟や布袋に入れて、寺院や葬儀場に直接お布施するのが一般的です。ただし、振込や郵送も可能な場合があります。お布施の表書きには、故人の名前と自分の名前を書くのが通例です。

家族葬のお布施はいつまでに渡さなければなりませんか?

お布施の期限は、葬儀の3日目以降から49日目以降までとされていることが多いです。しかし、1周忌や3回忌など、法事の期限もあるため、その際にお布施を行うことも一般的です。確認は、寺院や葬儀場に問い合わせするのがベストです。

家族葬のお布施はどう書けばいいですか?

お布施の表書きには、故人の名前と自分の名前を書くのが通例です。例文としては、「故 ○○○様 Dobu(お布施)拝納仕候 △△△(自分の名前)」のように書くのが一般的です。拝納仕候は、お布施を進呈するという意味を表し、「Dobu(お布施)」は、お布施の金額を表します。