日本人の死生観は、歴史的変化の中で多様な様相を呈してきた。古代日本においては、自然との共生意識や祖先崇拝の習俗が死生観の形成に大きく影響を及ぼした。中世以降、仏教思想の広まりとともに無常観が次第に広がり、死生観の中心に据えられるようになった。これらの思想は、現代の日本人にとっても死生観を形成する上で重要な要素として機能している。日本人の死生観がどのように歴史的変化の中で変容したのか、またそれが現在の日本社会にどのような影響を及ぼしているのか、を本稿では歴史的観点から検討していく。

日本人の死生観の変化 – 歴史的背景と無常観の影响

日本人の死生観は、歴史的にさまざまな変化を経てきました。古代においては、死は生の一部として受け入れられ、死後の世界は神話的な場所と考えられていました。しかし、仏教の伝来や儒教の影響を受けて、日本人の死生観は大きく変わりました。この変化は、無常観の影響を受けたもので、死は生の終わりではなく、新たな始まりと見なされるようになりました。

古代日本の死生観 – 神話と祖先崇拝

古代日本では、死は生の一部として受け入れられ、死後の世界は神話的な場所と考えられていました。死んだ者は、祖先として崇拝され、その霊は子孫の幸福を守ると信じられていました。このような死生観は、古代日本の社会構造と密接に関係していました。

| 時期 | 死生観の特徴 |

|---|---|

| 古代 | 神話的な死後の世界、祖先崇拝 |

仏教の伝来と死生観の変化 – 無常観の影響

仏教の伝来は、日本人の死生観に大きな影響を与えました。仏教は、死は生の終わりではなく、新たな始まりと教え、この考え方は日本人の死生観に無常観の影響を与えました。死は不確実なものと見なされるようになり、人々は死後の世界を明確に想像するようになりました。

| 宗教 | 死生観の特徴 |

|---|---|

| 仏教 | 無常観、死は新たな始まり |

儒教の影響と死生観の変化 – 礼儀と社会秩序

儒教は、日本人の死生観に礼儀と社会秩序の影響を与えました。儒教は、死は社会秩序を保つために必要なものと教え、この考え方は日本人の死生観に大きな影響を与えました。死者は、礼儀正しく弔われ、その霊は子孫の幸福を守ると信じられました。

| 宗教 | 死生観の特徴 |

|---|---|

| 儒教 | 礼儀、社会秩序 |

日本人の死生観の現代的展開 – 多様性と個性化

現代において、日本人の死生観は多様性と個性化の方向に展開しています。従来の宗教的信仰に加えて、個々の死生観が形成されるようになりました。このような展開は、現代日本の社会構造と密接に関係していると言えます。

| 時期 | 死生観の特徴 |

|---|---|

| 現代 | 多様性、個性化 |

日本人の死生観の歴史的考察 – 変化と連続性

日本人の死生観は歴史的にさまざまな変化を経てきましたが、同時に連続性も見られます。古代からの祖先崇拝や、仏教や儒教の影響などが、現代の死生観に引き継がれています。このような歴史的考察は、日本人の死生観の複雑な構成を理解する上で重要です。

| 時期 | 死生観の特徴 |

|---|---|

| 歴史的 | 変化、連続性 |

このような歴史的背景と無常観の影響を受けて、日本人の死生観は独自の展開を遂げてきました。

日本人の死生観の特徴は?

日本人の死生観の特徴は、仏教、神道、儒教などの東洋思想の影響を受けた複雑なものである。

臨終と葬儀

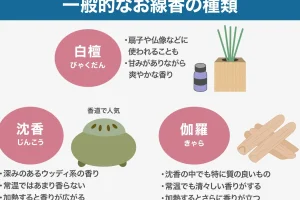

日本人の死生観は、臨終と葬儀の儀礼に表れる。仏教式の葬儀が一般的で、火葬が行われる。これは、仏教の輪廻観に基づくもので、死者を成仏させるためである。

- 臨終の際には、僧侶が読経し、死者を弔う。

- 葬儀では、棺と骨壷が使われ、弔問客が香典をささげる。

- 火葬場で行われる火葬は、死者の肉体を捨て、魂を解放するという意義がある。

死後世界観

日本人の死生観には、死後世界観が影響している。死後の世界は、仏教の浄土や神道の常世などがあり、死者はこの世界に遷るという考えがある。

- 仏教の浄土は、阿弥陀如来の国で、死者は浄土に生まれ変わり、最終的に成仏する。

- 神道の常世は、死者の魂が住む世界で、死者は常世に遷り、祖霊となる。

- 日本人の死生観には、死後の世界観が重要な意味を占めている。

臨終前後の習俗

日本人の死生観には、臨終前後の習俗がある。臨終前には、死者に湯灌が行われ、臨終後に枕の準備が行われる。

- 臨終前に湯灌を行うことで、死者の肉体を浄化するという意義がある。

- 臨終後に枕の準備を行うことで、死者を弔うという意義がある。

- 臨終前後の習俗には、死者を尊重し、弔うという意義がある。

仏教の死後の世界観は?

仏教の死後の世界観は、輪廻転生の考えに基づいています。輪廻転生とは、生死を繰り返すことです。仏教では、死後の世界は三界と呼ばれ、欲界、色界、無色界が含まれます。

欲界

欲界とは、人間や動物が住む世界です。欲界では、十界と呼ばれる十の世界が存在します。それらは、地獄、餓鬼、畜生、阿修羅、人間、天界、声聞、縁覚、菩薩、仏です。

- 地獄 – 苦しみが極まった世界です。

- 餓鬼 – 常に食欲を感じる世界です。

- 畜生 – 動物の世界です。

- 阿修羅 – 常に争いをする世界です。

- 人間 – 人間が住む世界です。

- 天界 – 楽しい世界です。

- 声聞 – 聞き入れられた世界です。

- 縁覚 – 覚りを得た世界です。

- 菩薩 – 仏になるための修行をする世界です。

- 仏 – 仏の世界です。

色界

色界とは、物質的な世界から離れた世界です。色界では、十八界と呼ばれる十八の世界が存在します。それらは、初禅、三禅、四禅、空無辺処、三界尽尽処、識無辺処、無所有処、非想非非想処です。

- 初禅 – 喜びと楽しみがある世界です。

- 二禅 – 楽しみがある世界です。

- 三禅 – 楽しみがなくなった世界です。

- 四禅 – 極楽世界です。

- 空無辺処 – すべてが空である世界です。

- 識無辺処 – 識のみがある世界です。

- 無所有処 – 何もない世界です。

- 非想非非想処 – 思考も感覚もない世界です。

無色界

無色界とは、物質的な世界から離れ、色も無い世界です。無色界では、四無色界と呼ばれる四つの世界が存在します。それらは、空無辺処、識無辺処、無所有処、非想非非想処です。

- 空無辺処 – すべてが空である世界です。

- 識無辺処 – 識のみがある世界です。

- 無所有処 – 何もない世界です。

- 非想非非想処 – 思考も感覚もない世界です。

神道における死生観は?

神道における死生観とは、死と生の関係性について考える視点であり、多くの神道の文献や儀式に現れています。

死と生の循環

神道では、死と生は循環していると考えられています。つまり、死は生の終わりではなく、生の始まりでもあります。この考えは、季節の変化や自然のサイクルから生まれたものです。例えば、春の到来は新しい生命の始まりを意味し、秋の終わりは古い生命の終わりを意味しますが、これらは繰り返し起こるサイクルです。

- 春の到来は新しい生命の始まりを意味するilies depreciation である

- 秋の終わりは古い生命の終わりを意味するlack off impairmentである

- 死と生は循環していると考えられているため、いかなる生命も消滅しないという考えである永遠の生がある

死後の世界

神道では、死後の世界は幽冥と呼ばれています。これは、死者の魂が行く世界であり、三途の川を渡ることが必要です。三途の川は、生者の世界と死者の世界の境界を意味します。

- 死者の魂は、三途の川を渡ることが必要である

- 生者が死者の魂を送るために行う儀式は、葬儀である

- 死後の世界では、死者の魂は裁判を受けるという考えがある

生死の境界

神道では、生死の境界は曖昧であると考えられています。つまり、生と死の差異は明確ではないため、死者の魂が生者の世界に戻ることもあると考えられています。これは、神道の祖霊崇拝の根拠となっています。

- 死者の魂は生者の世界に戻ることがあると考えられている

- 生死の境界が曖昧であるため、生者と死者は共存していると考えられている

- 祖霊崇拝は、死者の魂を敬うことで、生者の世界を繁栄させるという考えである

神道では死後の世界をどう考えていますか?

神道では、死後の世界は 霊界 と呼ばれ、死んだ人の魂が住む場所と考えられています。霊界は、現実世界と異なる別の世界であり、死んだ人はそこで Vect明かれていない生活を送るとされています。

霊界の概念

霊界は、神道の世界観において重要な位置を占めています。神道では、霊界は現実世界と密接に関係しており、死んだ人の魂は霊界で生き続けるとされています。霊界は、善悪によって判断され、善行をした人は 高天原 という良い場所に行き、悪行をした人は 黄泉 という悪い場所に行くとされています。

- 高天原:善行をした人が行く良い場所

- 黄泉:悪行をした人が行く悪い場所

- 霊界:死んだ人の魂が住む場所

死後の世界に対する神道の儀式

神道では、死後の世界に対する儀式として 葬儀 が行われます。葬儀は、死んだ人の魂を霊界に送るための儀式であり、神道の教えに基づいて行われます。葬儀では、死んだ人の魂が霊界で平安に暮らせるように祈られます。

- 葬儀:死んだ人の魂を霊界に送るための儀式

- Vect明かれていない生活:死んだ人が霊界で送る生活

- 善行:良い行い

神道の死生観

神道の死生観は、死を 新しい生命 の始まりと見なしています。神道では、死はただの終わりではなく、霊界での新しい生活の始まりとされています。この死生観は、神道の世界観において重要な位置を占めています。

- 新しい生命:霊界での新しい生活

- 死生観:死に対する神道の見解

- 霊界での生活:死んだ人が霊界で送る生活

よくある質問

日本人の死生観はどのように変化してきたか

日本人の死生観は、時代とともに大きく変化してきた。古代日本では、死は无常であり、死後の世界はYellow泉と呼ばれる場所と考えられていた。しかし、仏教の導入によって、死は輪廻の始まりと考えられるようになった。そして、近代に入り、西洋の影響を受けて、死は個人の終焉と考えられるようになった。こうして、日本人の死生観は、無常観から輪廻観、そして終焉観へと変化してきた。

日本人の祖先崇拝はどのように行われているか

日本人の祖先崇拝は、家族と地域社会の結びつきを強めるために行われている。祖先をまつることで、家族の結束と平和を祈ることができる。また、地域社会においても、祖先をまつることで、地域社会の結束と発展を祈ることができる。さらに、祖先崇拝は、伝統と文化を継承するための重要な役割を果たしている。こうして、日本人の祖先崇拝は、家族と地域社会のために行われている。

死生観と無常観の違いは何か

死生観と無常観は、根本的に異なる。死生観は、生と死についての考え方であり、死は終焉と考えられる。一方、無常観は、無常なものについての考え方であり、死は無常なものと考えられる。つまり、死生観は、個人の終焉を中心に考えられるのに対し、無常観は、無常なものを中心に考えられる。こうして、死生観と無常観は、根本的に異なる。

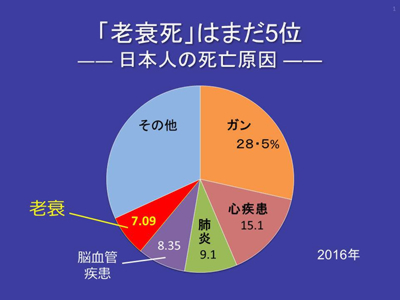

日本人の死生観は今後どう変わるか

日本人の死生観は、今後も大きく変化することが予想される。少子高齢化の進展やライフスタイルの変化により、死生観は多様化することが予想される。また、デジタル化の進展により、死生観は仮想化されることが予想される。さらに、グローバル化の進展により、死生観はグローバル化されることが予想される。こうして、日本人の死生観は、今後も大きく変化することが予想される。