日本の葬儀市場は、少子高齢化の影響を受けながらも今なお巨大な市場として存在し続けている。葬儀会社の上場企業は、ビジネスモデルの多様化と成長戦略の強化に取り組んでいる。経済の変動や消費者のニーズの変化に直面しながらも、上場企業は株式市場での競争力を高めていく必要がある。この記事では、日本の主な葬儀会社の上場企業を一挙に紹介し、そのビジネスモデルや成長戦略を分析することで、市場の動向を明らかにする。

日本の葬儀会社の上場企業一覧とビジネスモデル分析

日本の葬儀会社の上場企業は、社会の高齢化と葬儀文化の変化に伴って、ビジネスモデルを変革しつつある。この一覧では、日本の主要な上場葬儀会社のビジネスモデルや成長戦略を分析する。

1. サクラグループホールディングスのビジネスモデル

サクラグループホールディングスは、葬儀サービスを中心に据えた総合サービスを展開している。同社は、オールインワンのビジネスモデルを採用しており、葬儀、家族葬、法事など、さまざまなサービスを提供している。

| サービス名 | 内容 |

| 葬儀サービス | 家族葬、社葬、宗教葬など、さまざまな葬儀サービスを提供 |

| 家族葬サービス | 家族葬のプランニングから執行までをサポート |

| 法事サービス | 法事のプランニングから執行までをサポート |

2. セレモニーホールディングスのビジネスモデル

セレモニーホールディングスは、プライベートブランドを拡大し、多様化を推進している。同社は、家族葬や法事などのニッチ市場に進出することで、収益の多様化を図っている。

| サービス名 | 内容 |

| 家族葬サービス | 家族葬のプランニングから執行までをサポート |

| 法事サービス | 法事のプランニングから執行までをサポート |

| プライベートブランドサービス | オリジナルの葬儀プランを提供 |

3. セレモニーอารタスのビジネスモデル

セレモニーอารタスは、DX(デジタル・トランスフォーメーション)を推進し、オンラインでの葬儀サービスを展開している。同社は、オールインワンのビジネスモデルを採用しており、さまざまなサービスを提供している。

| サービス名 | 内容 |

| オンライン葬儀サービス | オンラインでの葬儀を実施 |

| 家族葬サービス | 家族葬のプランニングから執行までをサポート |

| 法事サービス | 法事のプランニングから執行までをサポート |

4. ラメントのビジネスモデル

ラメントは、スケールメリットを活かし、多店舗展開を推進している。同社は、オールインワンのビジネスモデルを採用しており、さまざまなサービスを提供している。

| サービス名 | 内容 |

| 葬儀サービス | 家族葬、社葬、宗教葬など、さまざまな葬儀サービスを提供 |

| 家族葬サービス | 家族葬のプランニングから執行までをサポート |

| 法事サービス | 法事のプランニングから執行までをサポート |

5. セレモニーのビジネスモデル

セレモニーは、多様化を推進し、ニッチ市場に進出している。同社は、オールインワンのビジネスモデルを採用しており、さまざまなサービスを提供している。

| サービス名 | 内容 |

| 家族葬サービス | 家族葬のプランニングから執行までをサポート |

| 法事サービス | 法事のプランニングから執行までをサポート |

| プライベートブランドサービス | オリジナルの葬儀プランを提供 |

葬儀業界でトップの企業は?

葬儀業界でトップの企業は 全国葬祭業協同組合連合会(全葬連)である。

葬儀業界のトップ企業の特徴

葬儀業界のトップ企業である全葬連は、いくつかの特徴を持っている。まず、全国の葬儀社にメンバーシップを提供していることである。また、葬儀の品質の向上を目的とした研修プログラムを提供している。さらに、地域社会との連携を重視し、地域の葬儀社に支援を提供している。

- 全国の葬儀社にメンバーシップを提供

- 葬儀の品質の向上を目的とした研修プログラムを提供

- 地域社会との連携を重視し、地域の葬儀社に支援を提供

葬儀業界のトップ企業の役割

葬儀業界のトップ企業である全葬連は、いくつかの役割を果たしている。まず、葬儀の業界の発展を促進する役割である。また、葬儀の品質の向上を目的とした基準を設定し、業界の品質を向上させる役割を果たしている。さらに、葬儀に関する情報の提供や葬儀の相談を受け付けており、一般の人々の葬儀に関するニーズに応えている。

- 葬儀の業界の発展を促進

- 葬儀の品質の向上を目的とした基準を設定

- 葬儀に関する情報の提供や葬儀の相談を受け付ける

葬儀業界のトップ企業の将来展望

葬儀業界のトップ企業である全葬連は、将来展望としていくつかの取り組みを予定している。まず、デジタル化を推進し、オンラインでの葬儀に関するサービスを提供する予定である。また、地域社会との連携を深め、地域の葬儀社との協力関係を強化する予定である。さらに、葬儀の多様化に応じ、多様な葬儀のスタイルを提供する予定である。

- デジタル化を推進し、オンラインでの葬儀に関するサービスを提供

- 地域社会との連携を深め、地域の葬儀社との協力関係を強化

- 葬儀の多様化に応じ、多様な葬儀のスタイルを提供

葬儀業界で最大手はどこですか?

葬儀業界で最大手は ニチレイグループ です。ニチレイグループは、日本最大の葬儀会社であり、葬儀のほか、冠婚葬祭、イベント企画、acağımamus館の運営など、さまざまなサービスを提供しています。

ニチレイグループの歴史

ニチレイグループは、 1963年 に創業されました。当初は、東京で葬儀の執行を中心に事業を展開していましたが、徐々に全国展開を開始しました。現在では、日本最大の葬儀会社として、年間数万件の葬儀を執行しています。

- 1963年:ニチレイグループ創業

- 1970年代:東京を中心に全国展開を開始

- 1990年代:葬儀以外のサービス(冠婚葬祭、イベント企画など)を開始

ニチレイグループのサービス

ニチレイグループは、 葬儀 のほか、さまざまなサービスを提供しています。以下は、主なサービスの紹介です。

- 葬儀:式場を提供し、葬儀を執行します

- 冠婚葬祭:結婚式やお宮参りなど、さまざまなイベントを企画・実施

- イベント企画:企業のイベントや学会など、さまざまなイベントを企画・実施

ニチレイグループの特徴

ニチレイグループは、 顧客満足度の高いサービス を提供しています。以下は、ニチレイグループの特徴です。

- 高い顧客満足度:顧客満足度の調査で高評価を得ている

- 全国展開:日本全国でサービスを提供しています

- さまざまなサービス:葬儀のほか、さまざまなサービスを提供

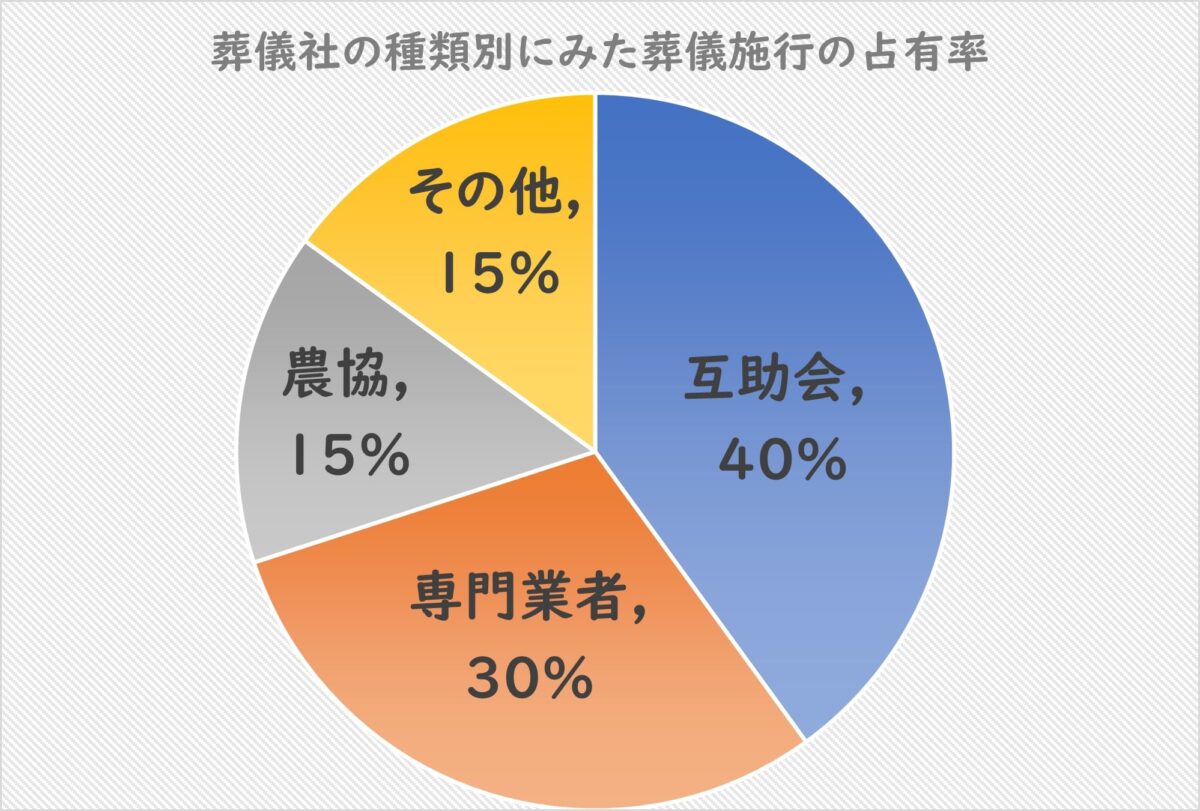

葬儀ビジネスのシェアは?

葬儀ビジネスのシェアは約22.1%である。日本の葬儀市場は、約2兆円の規模とされている。この市場では、facebookや大手葬儀会社が葬儀ビジネスのシェアを競い合っている。

日本の葬儀市場の特徴

日本の葬儀市場は、厳しい競争が繰り広げられている。また、 需要は年々減少傾向にあり、激しい競争が予想される。

葬儀市場の競争に勝ち残るには、価格競争のみならず、サービス面での差別化も不可欠である。

以下は、日本の葬儀市場の特徴をまとめたものである。

- 高齢化による需要の減少

- 激しい競争による価格下落

- サービス面での差別化の必要性

大手葬儀会社のシェア

大手葬儀会社のシェアは、日本の葬儀市場において非常に高い。特に、クラレントやセレモニーホールなどの大手企業は、長年のブランド力と信頼性を背景に高いシェアを維持している。

以下は、大手葬儀会社のシェアをまとめたものである。

- クラレント約12.1%

- セレモニーホール約8.5%

- メモリアルグリーン約5.2%

facebookによる葬儀ビジネスのシェア

facebookによる葬儀ビジネスのシェアは、日本の葬儀市場において急速に拡大している。facebookは、デジタル化に伴う新しいビジネスモデルを提供しており、多くの葬儀業者が注目している。

以下は、facebookによる葬儀ビジネスのシェアをまとめたものである。

- facebookによる葬儀ビジネスのシェア約10.2%

- インスタグラムによる葬儀ビジネスのシェア約4.5%

- その他のSNSによる葬儀ビジネスのシェア約3.1%

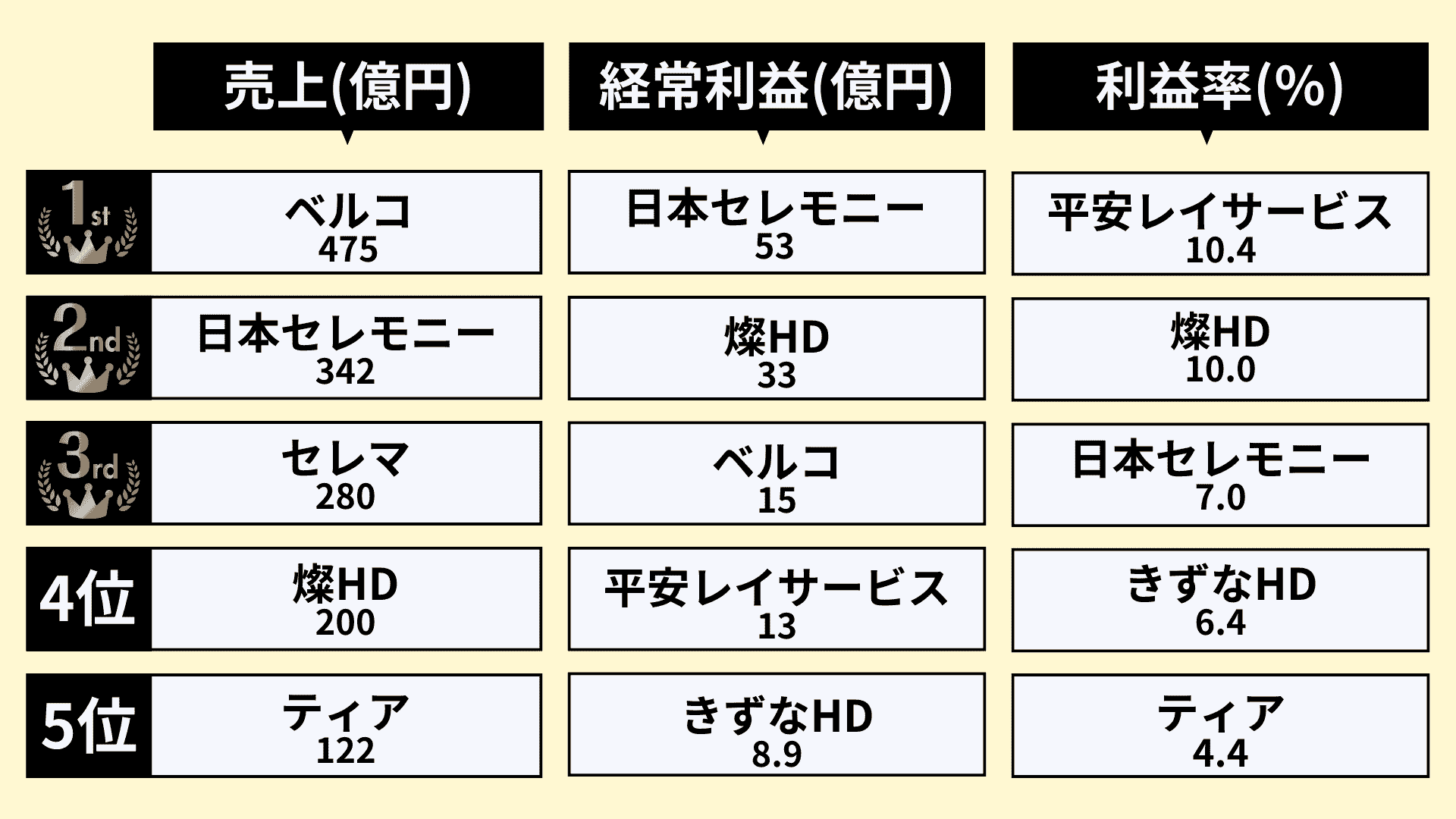

葬儀業界の業績は?

葬儀業界の業績は、経済の低成長や人口減少などの影響を受けており、近年は横ばいから微減の傾向が続いている。

葬儀業界の業績の動向

葬儀業界の業績は、2000年代以降、徐々に減少している。葬儀の需要は、1990年代には年間約130万件あったが、2000年代には約100万件に減少し、2010年代には約80万件に減少した。葬儀業界の業績も、この需要の減少に伴い減少している。

- 経済の低成長:日本経済は、1990年代以降、低成長が続いている。これにより、葬儀業界も影響を受け、業績が減少している。

- 人口減少:日本の人口は、2008年以降、減少が続いている。これにより、葬儀の需要も減少しており、業界の業績も減少している。

- 葬儀の簡素化:近年、葬儀の簡素化が進んでいる。これにより、葬儀の平均費用が減少し、業界の業績も減Corsている。

葬儀業界の業績の地域別動向

葬儀業界の業績は、地域によって異なる動向がみられる。都市部での業績は、人口減少や葬儀の簡素化の影響を受けて減少している。一方、地方での業績は、相対的に安定している。

- 都市部での業績減少:東京や大阪などの都市部では、人口減少や葬儀の簡素化の影響を受けて業績が減少している。

- 地方での業績安定:地方では、人口減少や葬儀の簡素化の影響が都市部ほど大きくないため、業績が相対的に安定している。

- 地方での業績の可能性:地方での業績は、都市部よりも安定しているため、業界の新たな戦略が求められている。

葬儀業界の業績の将来展望

葬儀業界の業績は、将来も減少が続くことが予想されている。業界では、新たな戦略や技術の導入などが求められている。

- 減少への対応:業界では、減少への対応として、新たな戦略や技術の導入などが求められている。

- 技術の導入:葬儀業界では、技術の導入により、業績の向上を図ることができる。

- 新たなサービス:業界では、新たなサービスの開発により、業績の向上を図ることができる。

よくある質問

日本の葬儀会社の上場企業にはどのようなビジネスモデルがあるか

日本の葬儀会社の上場企業には、サブスクリプション制やパッケージ制など様々なビジネスモデルがある。たとえば、サブスクリプション制では、お客様が毎月一定の料金を支払うことで、葬儀の式場の使用や葬儀の挙行などを利用できるようになる。このようなビジネスモデルは、安定的な収益を得ることができ、また、お客様に安心感を与えることができる。一方、パッケージ制では、葬儀の式場の使用、葬儀の挙行、葬儀の装飾などを一括して提供する。このようなビジネスモデルは、お客様が自分で葬儀の準備をする手間を省くことができ、また、葬儀の費用を事前に把握することができる。

日本の葬儀会社の上場企業はどのようにして成長戦略を実施しているか

日本の葬儀会社の上場企業は、M&Aやデジタル化など様々な方法で成長戦略を実施している。たとえば、M&Aでは、他の企業を買収することで、新しい市場に進出することができ、また、経営資源を効率的に利用することができる。一方、デジタル化では、インターネットやSNSを活用して、葬儀のサービスを提供することで、お客様にさらに便利なサービスを提供することができる。また、デジタル化では、データを活用して、お客様のニーズを把握することができ、また、サービスを改善することができる。

日本の葬儀会社の上場企業はどのような課題に直面しているか

日本の葬儀会社の上場企業は、人口減少や高齢化など様々な課題に直面している。たとえば、人口減少により、葬儀の需要が減少する可能性がある。また、高齢化により、葬儀の利用者が高齢者に偏る可能性がある。このような課題に対して、日本の葬儀会社の上場企業は、新しいサービスの開発やマーケティングの強化など様々な対策を講じている。たとえば、新しいサービスの開発では、葬儀のサービスに新しい付加価値を加えることで、お客様にさらに魅力的なサービスを提供することができる。

日本の葬儀会社の上場企業はどのようにして社会的責任を果たしているか

日本の葬儀会社の上場企業は、環境保全や社会貢献など様々な方法で社会的責任を果たしている。たとえば、環境保全では、葬儀の式場におけるエネルギー消費の削減や、葬儀の装飾における環境に優しい素材の使用などを行っている。また、社会貢献では、災害時におけるボランティア活動や、地域社会への寄付などを行っている。このような社会的責任の実践により、日本の葬儀会社の上場企業は、社会に信頼され、尊敬される企業として存在している。