親族に不幸があった場合、葬儀や手続きなど、亡くなってからの流れを知る必要があります。しかし、急な出来事に遭遇した場合、冷静に判断することが難しいこともあります。そこで、この記事では、亡くなってからの流れについて時系列で解説します。亡くなってからの日数に応じてどのような手続きが必要なのか、また葬儀の準備にはどのようなことが必要なのかなど、親族の喪に遭遇した際のสำค事項についてまとめます。

亡くなってからの流れと手続きについて

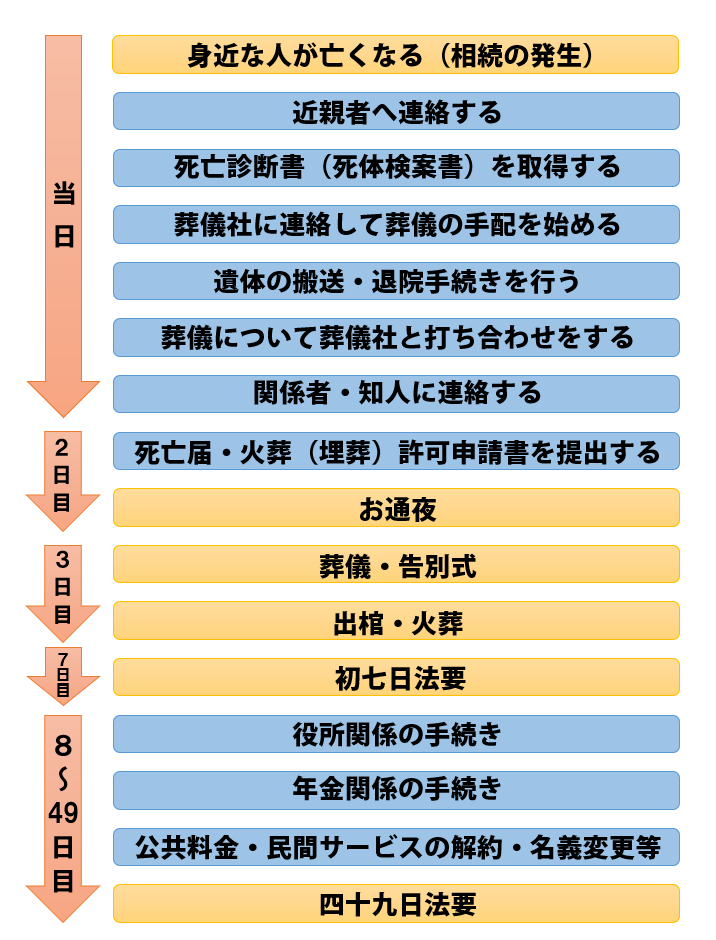

亡くなってからの流れは、いくつかの段階に分かれます。まず、死亡確認書の作成と、保健所への提出が必要です。次に、葬儀の手配、葬儀場の予約、葬儀の準備を行います。また、亡くなった人の家族や親族への連絡、相続手続き、生命保険の請求などの手続きも必要です。

死亡確認書と保健所への提出

死亡確認書は、医師が亡くなった人の死を確認した時点で、作成する必要があります。この書類には、亡くなった人の氏名、年齢、住所、死亡原因などが記載されます。死亡確認書は、保健所に提出する必要があります。これは、死亡を公的に認めるためです。また、保健所では、死亡統計を作成し、その情報を国に提出します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 死亡確認書の作成 | 死亡確認書は、医師が亡くなった人の死を確認した時点で、作成する必要があります。 |

| 保健所への提出 | 死亡確認書は、保健所に提出する必要があります。これは、死亡を公的に認めるためです。 |

葬儀の手配と葬儀場の予約

葬儀の手配は、亡くなった人の家族や親族が行います。葬儀の手配には、葬儀場の予約、葬儀式の準備、葬儀音楽の選曲などが必要です。また、葬儀の出席者への連絡も必要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 葬儀の手配 | 葬儀の手配は、亡くなった人の家族や親族が行います。 |

| 葬儀場の予約 | 葬儀場の予約は、葬儀場に直接連絡することにより行います。 |

相続手続きについて

相続手続きは、亡くなった人の遺産を相続する人々が行います。相続手続きには、相続の申告、相続税の納付などが必要です。また、相続の対象となる財産の評価なども必要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 相続手続き | 相続手続きは、亡くなった人の遺産を相続する人々が行います。 |

| 相続の申告 | 相続の申告は、法務局に提出する必要があります。 |

生命保険の請求について

生命保険の請求は、亡くなった人が生命保険に加入していた場合に、行われます。生命保険の請求には、保険金の請求、死亡診断書の提出などが必要です。また、生命保険の契約内容に基づいて、処理されます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 生命保険の請求 | 生命保険の請求は、亡くなった人が生命保険に加入していた場合に、行われます。 |

| 保険金の請求 | 保険金の請求は、生命保険会社に提出する必要があります。 |

亡くなった人の家族や親族への連絡について

亡くなった人の家族や親族への連絡は、亡くなった人の死を知らせるために行われます。この連絡には、亡くなった人の死因、葬儀の日時、葬儀場の場所などの情報が含まれます。また、亡くなった人の家族や親族への弔問文なども必要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 亡くなった人の家族や親族への連絡 | 亡くなった人の家族や親族への連絡は、亡くなった人の死を知らせるために行われます。 |

| 弔問文 | 弔問文は、亡くなった人の家族や親族へのお悔やみを表すために書かれます。 |

死去してから葬儀までにかかる日数は?

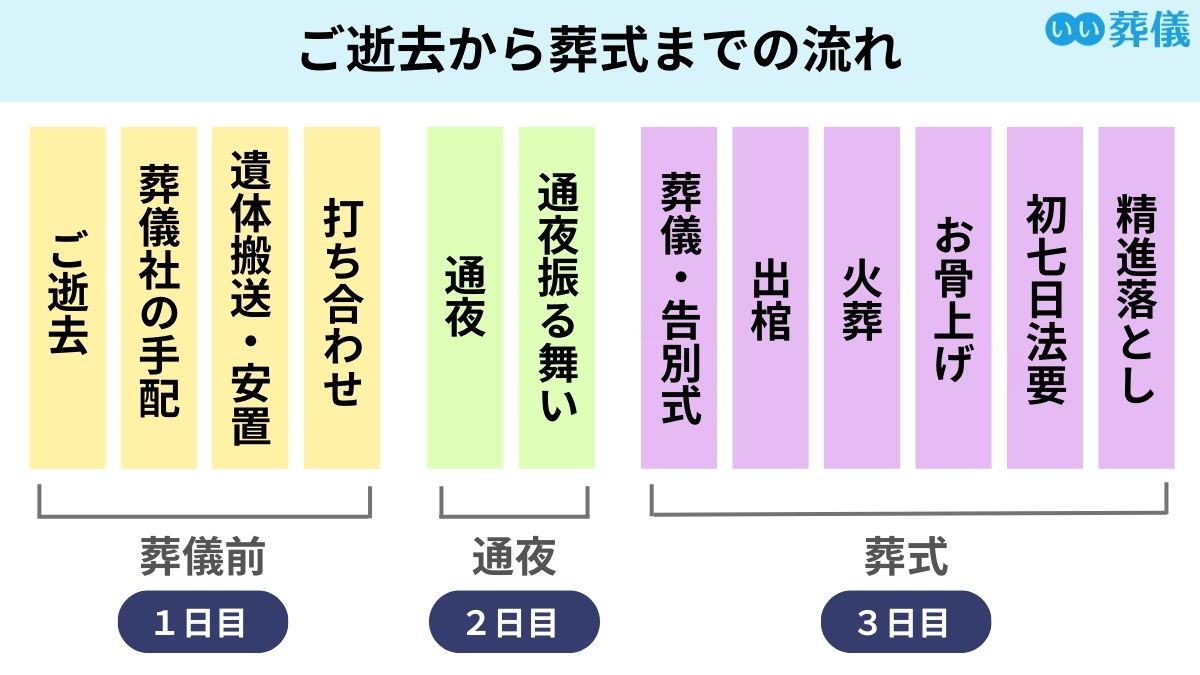

死去してから葬儀までにかかる日数は 一般的に 3日間 です。しかし、この期間は地域や文化、葬儀の形式によって異なることがあります。

地域による違い

地域によって葬儀までにかかる日数は異なります。都市部の場合は、葬儀場や火葬場の予約状況によって期間が異なることがあります。一方、農村部の場合は、葬儀までにかかる日数が長くなることがあります。

- 都市部: 2-3日間

- 農村部: 3-5日間

- 離島部: 5-7日間

葬儀の形式による違い

葬儀の形式も期間を決定する要因のひとつです。仏教式の葬儀の場合は、一般的に 3日間 かかりますが、キリスト教式の葬儀の場合は、 2日間 かかることがあります。

- 仏教式: 3日間

- キリスト教式: 2日間

- 神道式: 2-3日間

特別なケース

死因が不明である場合や、外国人である場合など、特別なケースでは葬儀までにかかる日数が異なることがあります。

- 死因が不明である場合: 1-2週間

- 外国人である場合: 1-2週間

- 犯罪による死亡の場合: 数週間

今日亡くなったらいつ葬儀がありますか?

通常、葬儀は死後2〜4日以内に執り行われますが、地域や宗教などによって異なります。日本では、仏教の葬儀が一般的で、死後2〜3日以内に執り行われることが多いです。しかし、近年では、家族葬や直葬など、よりシンプルな葬儀の形態も増えています。

1. 葬儀の準備期間とは

葬儀の準備期間は、亡くなった人を病院や自宅から葬儀場まで移動させる必要があります。また、香典や献花などの諸々の準備も必要です。葬儀の準備期間は、通常2〜4日以内ですが、地域や状況によって異なります。

- 病院または自宅から葬儀場までの移動

- 香典や献花などの諸々の準備

- 葬儀場での諸々の準備

2. 葬儀の日程の決定要因

葬儀の日程は、亡くなった人の家族や親族の都合によって決定されます。また、葬儀場の予約状況や僧侶の都合も影響します。

- 家族や親族の都合

- 葬儀場の予約状況

- 僧侶の都合

3. 葬儀の形態と日程

近年では、家族葬や直葬など、よりシンプルな葬儀の形態も増えています。これらの葬儀の形態は、通常の葬儀よりも短期間で執り行われます。

- 家族葬

- 直葬

- オープン葬

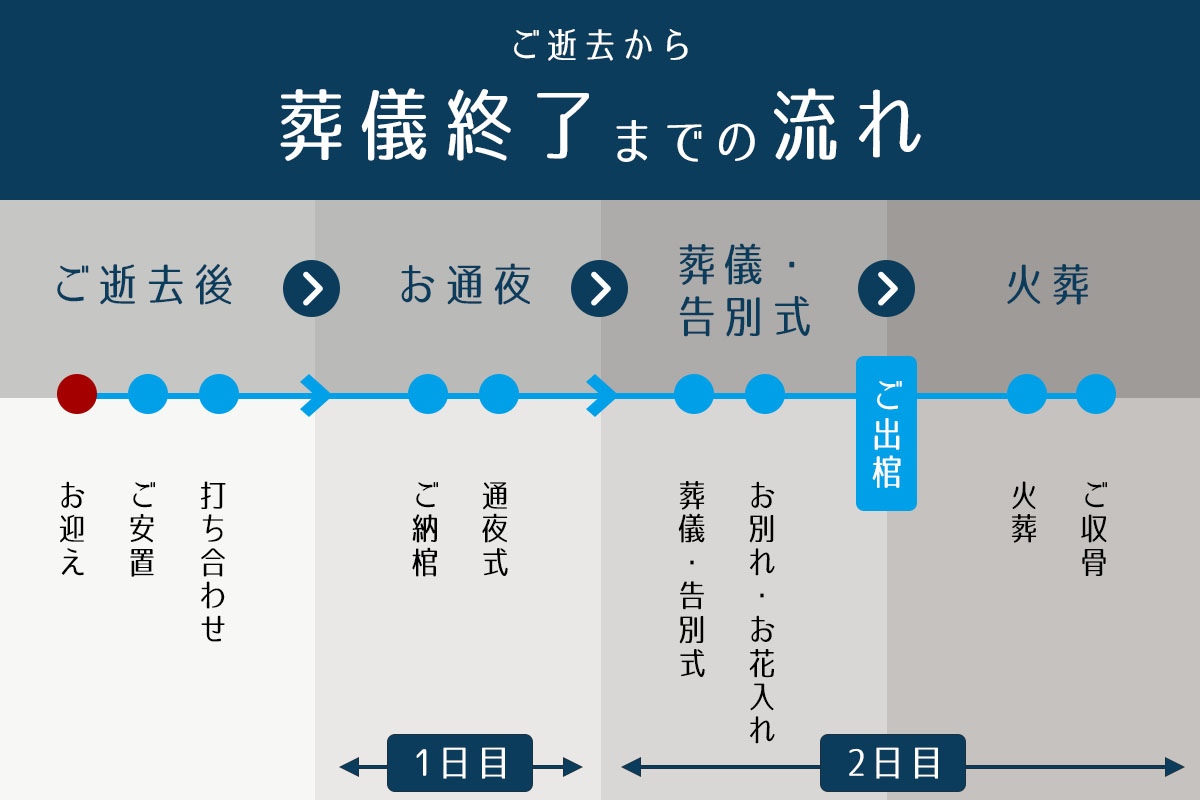

ご逝去から葬儀までの流れは?

ご逝去から葬儀までの流れは、以下の通りです。

逝去後の手続きについて

逝去後は、まず死亡届を提出する必要があります。これは、死亡したことを役所に届ける書類です。死亡届には、死亡者の氏名、年齢、住所、死亡の原因などを記入する必要があります。役所に提出された死亡届は、後に戸籍に登録されます。葬儀を行う場合も、死亡届を提出する必要があります。

- 死亡届を提出する

- 死亡届には、死亡者の氏名、年齢、住所、死亡の原因などを記入する

- 役所に提出された死亡届は、後に戸籍に登録される

葬儀の準備について

葬儀の準備は、まず葬儀式場を選ぶことから始まります。葬儀式場では、葬儀の日程、時間、式場、遺体の処理などを決定します。葬儀の費用も、この時点で決定します。葬儀式場を選んだ後は、遺体の処理を行います。遺体の処理では、遺体を清潔にし、服装を着せるなどを行います。葬儀式場では、弔辞も行います。弔辞では、喪主が遺体に弔辞を述べます。

- 葬儀式場を選ぶ

- 葬儀の日程、時間、式場、遺体の処理などを決定する

- 弔辞を行う

葬儀当日の流れについて

葬儀当日の流れは、まず喪主の挨拶から始まります。喪主は、弔辞を述べ、遺体に敬意を表します。その後、参列者が弔辞を述べ、遺体に敬意を表します。参列者が弔辞を述べた後は、遺体の告別式を行います。遺体の告別式では、喪主が遺体に最後の別れを告げます。その後、出棺を行います。出棺では、遺体を棺の中に納め、火葬場に運びます。

- 喪主の挨拶から始まる

- 参列者が弔辞を述べる

- 遺体の告別式を行う

死亡後にやるべき手続きの優先順位は?

死亡後にやるべき手続きの優先順位は、以下のようになる。

1. 死亡届の提出

死亡届は、死亡した人の家族や親族が、死亡した人の氏名、住所、死亡日時などを記載し、市区町村役場に提出する書類である。死亡届を提出することで、死亡した人の戸籍が更新され、法律上も死亡扱いとなる。死亡届を提出しないと、死亡した人の身分などの法律上の扱いが明確にならず、遺産相続や年金の受給などができない。

死亡届を提出する手順は以下のようになる。

- 死亡届の用紙を市区町村役場で入手する

- 死亡届に必要な情報を記載する(氏名、住所、死亡日時など)

- 死亡届に証明書(医師の死亡診断書など)を添付する

2. 葬儀の準備

葬儀は、死亡した人の遺体を荼毘に付し、ご家族や親族がその人を偲ぶ儀式である。葬儀は、死亡した人の最後の旅立ちを祝う意味もあり、遺体を荼毘に付すことで、その人の一生を最終的な形で終える。葬儀を準備する手順は以下のようになる。

- 葬儀場を予約する

- 葬儀の日時を決定する

- 遺体を準備する(着衣や化粧など)

3. 相続手続きの開始

相続手続きは、死亡した人の遺産を遺族に分配する手続きである。相続手続きには、遺産の管理、遺産の分配、税金の支払いなどが含まれる。相続手続きを開始する手順は以下のようになる。

- 遺産の目録を作成する

- 遺産の分配を決定する

- 相続税の申告を行う

よくある質問

亡くなってからの流れはどのように進むのですか?

亡くなってからの流れは、まず、死亡届を提出することから始まります。これは、死亡した人の家族や親族が、死亡した人の死亡を届け出るための手続きです。次に、葬儀を行います。葬儀は、死亡した人の最後の挨拶を行う場です。葬儀の後、火葬を行います。火葬は、死亡した人の遺体を焼却するための手続きです。その後、遺骨を埋葬します。遺骨を埋葬することは、死亡した人の最後の安息を願うための手続きです。

亡くなってからの日数はどのように決められますか?

亡くなってからの日数は、死亡した人の死亡時刻から決められます。通常、葬儀は死亡後3日から7日以内に実施されます。しかし、家族や親族の都合によっては、葬儀の実施日が異なる場合もあります。また、火葬や遺骨の埋葬は、葬儀の後に行われます。火葬や遺骨の埋葬は、死亡した人の最後の手続きとして行われます。

亡くなってからの手続きはどのように進みますか?

亡くなってからの手続きは、死亡届の提出から始まります。死亡届の提出は、死亡した人の死亡を届け出るための手続きです。その後、葬儀の準備が行われます。葬儀の準備は、葬儀を行うための手配をします。葬儀の準備が完了すると、葬儀が行われます。葬儀の後、火葬や遺骨の埋葬の手続きが行われます。これらの手続きは、死亡した人の最後の手続きとして行われます。

葬儀はどのように行われるのですか?

葬儀は、死亡した人の最後の挨拶を行う場です。葬儀は、死亡した人の家族や親族が中心となって行われます。葬儀では、死亡した人の経歴や葬儀の告別式が行われます。また、喪主の挨拶や弔辞も行われます。死者を偲ぶために、香典や香花を捧げることも行われます。葬儀は、死亡した人の家族や親族による最後の別れを表すため、荘厳かつ厳粛な場となります。