死去した家族や親族の遺影は、残された人々にとっての大切な思い出の象徴です。しかし、遺影の処分は、_CART hiæ eCommerceByte/localizações???? 難しいものです。いつどうやって処分すればよいのか、供養はどうすればよいのか、ほとんどの方が迷いがちです。本稿では、遺影の適切な処分方法や供養について解説します。また、遺影を処分する際の注意点や、供養の方法についても詳しく説明します。

遺影の処分についてよくある質問と解説

遺影の処分は、故人を偲ぶものにとっては大切な行為です。しかし、遺影の処分については、どのようにするのが適切なのか、いつ行うのが良いのか、供養についてどうしたら良いのか、などといった疑問がある人も多いと思います。ここでは、遺影の処分についてよくある質問と解説をまとめます。

遺影の処分における適切な時期

遺影の処分は、故人の忌日や命日などに行うのが一般的です。しかし、故人の遺族や親族が集まる機会に合わせて行うこともできます。たとえば、故人の命日が近づいたときに遺影の処分を行うか、春や秋の彼岸に合わせて行うのも良いと思います。

| 時期 | 説明 |

|---|---|

| 忌日 | 故人の忌日や命日に合わせて遺影の処分を行います |

| 彼岸 | 春や秋の彼岸に合わせて遺影の処分を行います |

| 合同供養 | 故人の遺族や親族が集まる機会に合わせて遺影の処分を行います |

遺影の処分における適切な方法

遺影の処分における適切な方法は、故人の遺族や親族が相談して決めるのが良いと思います。遺影を焼却する方法や水葬する方法などがあります。特に、故人が生前どのようにしてほしいと希望していたのか、遺族や親族が相談して決めるのが良いと思います。

| 方法 | 説明 |

|---|---|

| 焼却 | 遺影を火葬场で焼却します |

| 水葬 | 遺影を海や川に流します |

| 合同供養 | 故人の遺族や親族が集まる機会に合わせて遺影の処分を行います |

供養の方法

供養の方法は、故人の遺族や親族が相談して決めるのが良いと思います。墓参りや経を上げる、故人の好物を供えるなど、故人が生前どのようにしてほしいと希望していたのかに合わせて行うのが良いと思います。

| 方法 | 説明 |

|---|---|

| 墓参り | 故人の墓を訪れて供養します |

| 経を上げる | 仏教の経を上げて供養します |

| 故人の好物を供える | 故人の好物を供えて供養します |

遺影の処分における注意点

遺影の処分における注意点は、故人の遺族や親族が相談して決めるのが良いと思います。特に、故人の遺影を粗末に扱わないようにすること、故人の遺族や親族が遺影の処分に参加できるようにすることなどが重要です。

| 注意点 | 説明 |

|---|---|

| 粗末に扱わない | 故人の遺影を粗末に扱わないようにします |

| 遺族や親族の参加 | 故人の遺族や親族が遺影の処分に参加できるようにします |

| 社会規範を守る | 社会規範を守って遺影の処分を行います |

遺影の処分と法律

遺影の処分と法律については、故人の遺族や親族が相談して決めるのが良いと思います。特に、故人の遺影を焼却する場合や水葬する場合に法律上の問題がないかを確認することなどが重要です。

| 法律 | 説明 |

|---|---|

| 遺体取扱法 | 故人の遺体の取扱いに関する法律です |

| 火葬場条例 | 故人の遺体を焼却する場合の条例です |

| 水葬に関する法律 | 故人の遺体を水葬する場合の法律です |

遺影を処分するときに供養は必要ですか?

遺影を処分するとき、供養の必要性は親族や宗教的な信条によって異なります。仏教や神道などの宗教においては、遺影を処分するときに供養を行うことが一般的です。しかし、一部の人々は遺影を単なる写真として扱い、供養の必要性を感じないこともあります。

供養の目的

供養の目的は、死者を偲び、遺族の気持ちを表すことです。供養を行うことで、死者の魂を鎮め、遺族の悲しみを癒します。供養の方法は、宗教や文化によって異なりますが、供養の本質は死者に敬意を表し、遺族の気持ちを表すことです。

供養の目的:

- 死者を偲ぶ:供養を行うことで、死者を偲び、遺族の気持ちを表します。

- 死者の魂を鎮める:供養を行うことで、死者の魂を鎮め、遺族の悲しみを癒します。

- 遺族の気持ちを表す:供養を行うことで、遺族の気持ちを表し、死者に敬意を表します。

供養の方法

供養の方法は、宗教や文化によって異なります。仏教では、僧侶が経文を唱え、香や花を供えます。神道では、神社で神官が祈祷を行い、供物を供えます。キリスト教では、牧師が祈祷を行い、聖歌を歌います。

供養の方法:

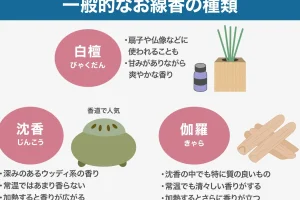

- 仏教の供養:僧侶が経文を唱え、香や花を供えます。

- 神道の供養:神社で神官が祈祷を行い、供物を供えます。

- キリスト教の供養:牧師が祈祷を行い、聖歌を歌います。

遺影の処分方法

遺影の処分方法は、供養の方法と関係があります。供養を行う場合は、遺影を荼毘に付したり、墓地に埋葬したりすることが一般的です。供養を行わない場合は、遺影を単なる写真として扱い、処分することができます。

遺影の処分方法:

- 荼毘:遺影を荼毘に付し、遺灰を墓地に埋葬します。

- 墓地への埋葬:遺影を墓地に埋葬し、供養を行います。

- 処分:遺影を単なる写真として扱い、処分します。

遺影はいつ処分すればいいですか?

遺影は、故人を偲ぶためのものです。しかし、遺影をいつ処分すればいいかという問いに対して、明確な答えはありません。遺影の処分は、故人の遺族や関係者の意向や、遺影が置かれている場所や状況によって異なります。

遺影の処分のタイミング

遺影の処分は、故人の喪に服す期間が終わった後に行われることが多いです。しかし、遺影を処分するタイミングは、故人の遺族や関係者の意向によって異なります。一般的には、次のようなタイミングで遺影を処分することがあります。

- 故人の一周忌の後:故人の死後の一年が経過した後、遺影を処分することがあります。

- 故人の三年忌の後:故人の死後、三年が経過した後、遺影を処分することがあります。

- 故人の遺族の意向による:遺影の処分は、故人の遺族の意向によって行われることがあります。故人の遺族が遺影を処分することを決めれば、遺影を処分することができます。

遺影の処分の方法

遺影を処分する方法は、故人の遺族や関係者の意向によって異なります。一般的には、次のような方法で遺影を処分することがあります。

- 火葬場で処分:火葬場で遺影を焼却することがあります。この方法は、故人の遺体を火葬する場合と同様の方法です。

- 仏式で処分:仏式で遺影を処分することがあります。この方法は、故人の死後に仏式の儀式を行う場合と同様の方法です。

- 自然葬で処分:自然葬で遺影を処分することがあります。この方法は、故人の遺体を自然の中に埋葬する場合と同様の方法です。

遺影を処分しない理由

遺影を処分しない理由は、故人の遺族や関係者の意向によって異なります。一般的には、次のような理由で遺影を処分しないことがあります。

- 故人を偲ぶため:遺影は、故人を偲ぶためのものです。故人の遺族や関係者が故人を偲ぶために遺影を残したい場合、遺影を処分しないことがあります。

- 故人の遺体が見つからない場合:故人の遺体が見つからない場合、遺影を処分することはできません。この場合、遺影を残すことがあります。

- 文化的な理由:文化的な理由で遺影を処分しないことがあります。たとえば、故人の死後に遺影を残すことが伝統である場合、そのようにすることがあります。

故人の遺族や関係者は、遺影を処分することについて慎重に考える必要があります。遺影を処分するタイミングや方法は、故人の遺族や関係者の意向によって異なります。 故人を偲ぶために遺影を残したい場合もあるでしょう。

遺影や仏壇は処分してもよいですか?

遺影や仏壇は、先祖や親族を供養するために設置されるものであり、精神的な意味を持ったものです。処分するかどうかは、各個人の信仰や価値観によって異なります。

遺影や仏壇を処分する場合の注意点

遺影や仏壇を処分する場合は、尊重と感謝の気持ちを持って行うことが大切です。遺影や仏壇は、先祖や親族の霊を不断であると考えられており、処分する場合は、供養を行って霊を送る必要があります。

- 処分する前に、先祖や親族に感謝の気持ちを表す必要があります。

- 遺影や仏壇は、清潔に保管されている必要があります。

- 処分する場合は、宗教的な儀式を行うことが推奨されます。

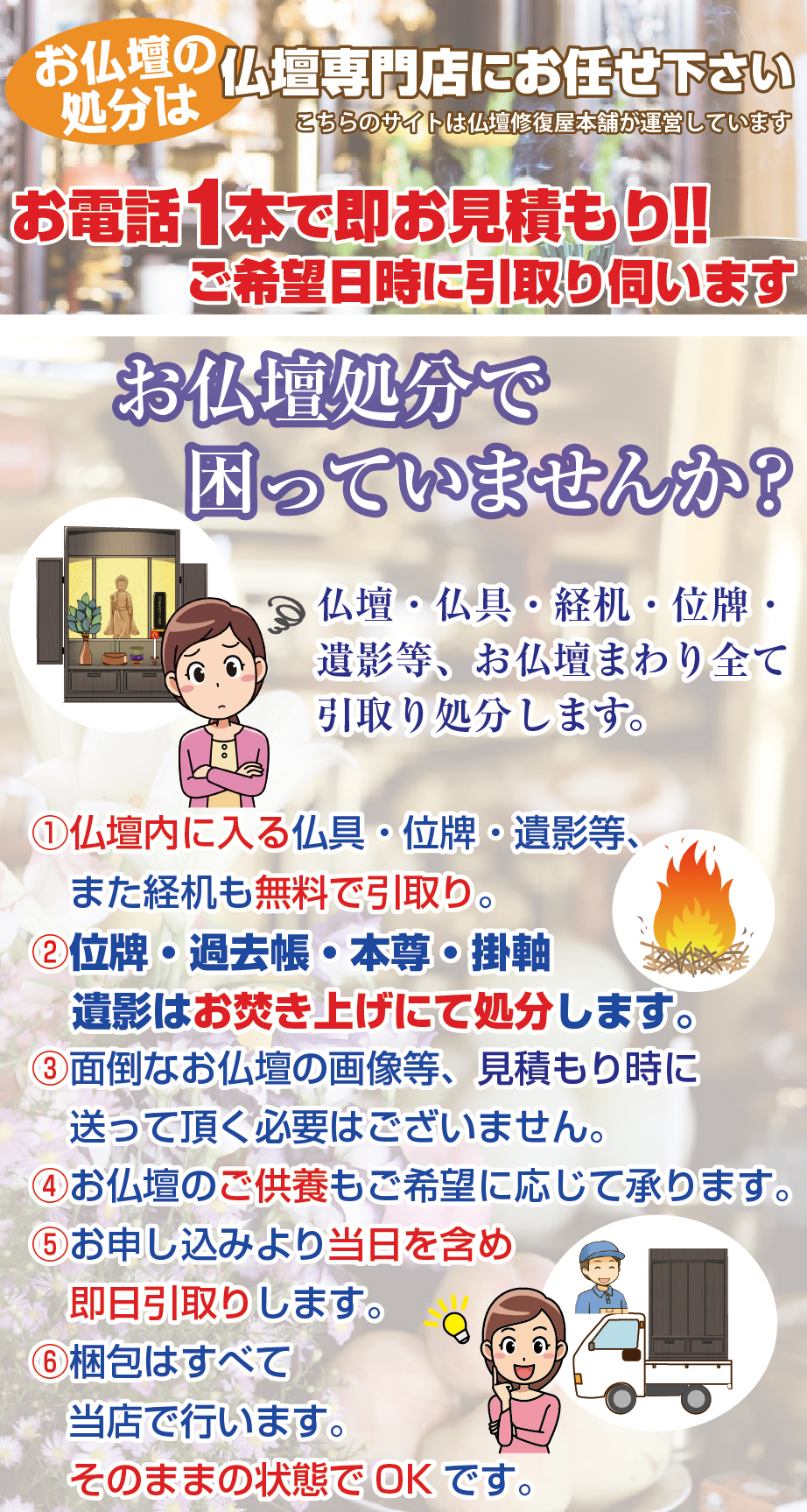

遺影や仏壇の処分方法

遺影や仏壇を処分する場合、環境への配慮も必要です。

- 遺影や仏壇は、再利用することができないかを検討する必要があります。

- 処分する場合は、リサイクルできる材料を使用することが推奨されます。

- 遺影や仏壇を焼却する場合は、公害防止のための措置を講じる必要があります。

遺影や仏壇を処分しない理由

遺影や仏壇を処分しない理由はいくつかあります。

- 遺影や仏壇は、先祖や親族の霊を不断であると考えられており、処分するとす]ならないと考える人もいます。

- 遺影や仏壇は、追悼と追憶のために残す価値があると考える人もいます。

- 遺影や仏壇は、文化的や歴史的な価値を持っていることもあります。

遺影の写真の処分の仕方は?

遺影の写真は、故人を偲ぶものとして大切にされますが、処分する必要がある場合もあります。処分の仕方は、故人の遺志や家族の意思を尊重し、故人を敬う気持ちを大切にしながら行うべきです。

遺影の写真の処分方法

遺影の写真の処分方法は、以下の通りです。

- 火葬:遺影の写真を火葬する方法は、故人の遺体を火葬するのと同じ方法で行われます。写真を焼くことで、故人の霊を天国に送る意味があります。

- 土葬:遺影の写真を土葬する方法は、故人の遺体を土葬するのと同じ方法で行われます。写真を埋めることで、故人の霊を地に還す意味があります。

- 流水葬:遺影の写真を流水葬する方法は、故人の遺体を流水葬するのと同じ方法で行われます。写真を流すことで、故人の霊を海や川に還す意味があります。

遺影の写真の処分時期

遺影の写真の処分時期は、以下の通りです。

- 喪中:故人の死後、喪中の期間中に遺影の写真を処分する方法があります。この期間は、故人の死後49日間とされています。

- 忌日:故人の忌日に遺影の写真を処分する方法があります。忌日は、故人の死後1年、2年、3年などとされています。

- 法会:法会の際に遺影の写真を処分する方法があります。法会は、故人の死後一定の期間が経過したときに開かれる法事です。

遺影の写真の処分の注意点

遺影の写真の処分の注意点は、以下の通りです。

- 故人の遺志:故人の遺志を尊重し、故人が遺影の写真の処分について希望した方法がある場合は、それに従うことです。

- 家族の意思:家族の意思を尊重し、家族が遺影の写真の処分について希望した方法がある場合は、それに従うことです。

- 地域の慣習:地域の慣習を尊重し、遺影の写真の処分について地域に特有の方法がある場合は、それに従うことです。

よくある質問

遺影の処分はいつするのが適切ですか?

遺影の処分は、故人を弔う期間が終わった後に行うのが一般的です。日本では、通常、法要や忌日などの行事が終わり、喪に服す期間が過ぎた後に行われます。これは、故人が遺影に込めた思いを尊重し、遺影がその役割を果たした後、供養として処分するという考えに基づいています。ただし、これは一概には言えず、遺影の処分の時期は、関連する宗教的儀式や家族の慣習によって異なることがあります。

遺影の処分方法にはどんなものがありますか?

遺影の処分方法には、寺院や神社に納める方法や、自宅で行う方法などがあります。寺院や神社に納める方法の場合、遺影を焼香したり、経文を読んだりすることで、故人の供養を行います。一方、自宅で行う方法の場合、遺影を自宅の仏壇に納めたり、庭に埋葬したりすることで、故人を祀ることができます。また、最近では、自然葬や樹木葬など、遺影を自然の中に返す方法も注目されています。

遺影の処分に伴う供養はどのように行うのが適切ですか?

遺影の処分に伴う供養は、故人の冥福を祈るために行われます。供養の方法としては、焼香や経文の読誦、冥福を祈る言葉の朗読などがあります。供養の際には、故人の遺族や親族が集まり、故人のことを偲ぶことが大切です。また、供養の時期としては、法要や忌日などが一般的ですが、故人の命日や生誕日などでも良いでしょう。

遺影の処分後にどのようなことに注意するべきですか?

遺影の処分後に注意すべきことは、故人の記憶を尊重することです。遺影が処分されても、故人の記憶や想い出は、遺族や親族の中で生き続けます。遺影の処分後には、故人の冥福を祈ることが大切ですが、同時に、遺影の処分をきっかけに、故人のことをより一層偲び、残された人生を大切に過ごすことが重要です。また、遺影の処分後に、関連する布やUSESなどの物品の始末も行い、遺影に関するすべてのことをきちんと整理することが大切です。