仏壇で 使用される 線香は、仏教儀礼の重要な一部となっています。線香の数、 使用する際の作法、宗派による違い、歴史的な背景など、さまざまな側面からその意味を考えることができます。この記事では、仏壇で使用される2本の線香に焦点を当て、仏教儀礼におけるその意義と歴史的背景を詳しく解説していきます。また、各宗派における線香の使用方法と注意点についても触れていきます。

線香の歴史と仏壇との関係

線香は、仏壇において重要な役割を果たす仏具の一つです。線香の歴史は古く、インドにおいては仏陀の時代から存在していました。仏陀は、供物として線香を焼くことを許可していました。仏教が中国に伝わった後、線香はさらに発展し、中国独自の線香文化が形成されました。

線香の意味と作用

線香は、仏壇において仏陀や祖師に香を捧げるために使用されます。線香の煙は、仏陀や祖師に至るための手段と考えられています。また、線香の香りは、心を落ち着かせ、精神を高める作用があります。

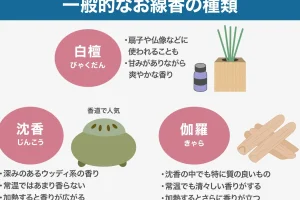

線香の種類と宗派

線香には様々な種類があります。檀香や沈香などの高級な線香のほか、より一般的な白檀や龍脑などの線香があります。また、宗派によっても線香の種類が異なります。浄土宗では檀香がよく使用される一方、曹洞宗では沈香がよく使用されます。

線香の作法と回数

線香の作法は、仏壇において重要な儀式の一つです。一般的に、線香を3本立てて、仏陀や祖師に香を捧げます。線香の回数は、宗派によって異なりますが、一般的に3回や9回などの回数がよく使用されます。

線香の歴史的背景

線香の歴史は、仏教の歴史と密接に関係しています。インドにおいては、線香は仏陀の時代から存在していました。中国に伝わった後、線香文化はさらに発展しました。日本に伝わった後、線香文化は日本独自の特徴を形成しました。

線香の文化的意義

線香は、仏壇において重要な役割を果たす仏具の一つです。また、線香は、仏教の文化的意義を表現しています。線香の香りは、心を落ち着かせ、精神を高める作用があります。また、線香の煙は、仏陀や祖師に至るための手段と考えられています。

| 線香の種類 | 説明 |

|---|---|

| 檀香 | 高級な線香の一つ。仏陀に捧げるために使用される |

| 沈香 | 高級な線香の一つ。仏陀に捧げるために使用される |

| 白檀 | 一般的な線香の一つ。仏陀に捧げるために使用される |

| 龍脑 | 一般的な線香の一つ。仏陀に捧げるために使用される |

よくある質問

仏壇で線香をあげる意味は何ですか?

仏壇で線香をあげることは、仏に祈りを捧げるための重要な行為です。線香は、仏に捧げる香りとして使用されます。線香をあげることで、仏の徳を讃え、自身の心を浄化することを目的とします。仏壇では、線香を二人本あげることが一般的です。この意味は、仏のために一本、自身のために一本という意味があります。線香をあげることで、仏の加護と護持を得ることができます。

どの宗派が仏壇で線香をあげますか?

仏壇で線香をあげることは、仏教のさまざまな宗派で行われています。特に、浄土宗、真宗、日蓮宗などの宗派では、線香をあげることが仏教の儀式として重要視されています。ただし、宗派によっては線香をあげる回数や方法が異なることがあります。仏壇で線香をあげることは、仏の徳を讃える行為として共通しています。

仏壇で線香をあげる作法はどのように行いますか?

仏壇で線香をあげる作法は簡単です。まず、線香を炎で点火し、仏壇に置きます。線香をあげる際は、合掌して仏に祈りを捧げます。線香をあげる回数は、宗派によって異なりますが、一般的には二人本あげます。線香をあげることで、仏の徳を讃え、自身の心を浄化することを目的とします。

仏壇で線香をあげる歴史はどこから始まりましたか?

仏壇で線香をあげる歴史は、インドの仏教時代に始まりました。インドでは、仏に捧げる香りとして沈香が使用されていました。仏教が中国に伝わると、線香が仏に捧げられるようになりました。線香は、仏の徳を讃える行為として日本に伝わり、仏壇で線香をあげることが仏教の儀式として重要視されるようになりました。