神道は、日本の伝統的な宗教として知られており、その信仰と儀礼は今もなお守られている。神道の儀礼の中で最も重要なものの一つが法要である。法要とは、神に感謝や祈りを奉げる儀式で、季節や行事に合わせて行われる。法要にはいくつかの種類があり、それぞれが特定の時期に行われる。それらの名称や意味、流れには深い意味が込められており、日本の文化と伝統を理解する上で重要な要素となっている。この記事では、神道の法要について詳しく紹介し、その奥深い意味と文化的背景を探求していく。

神道における法要の意味と種類

神道における法要とは、神仏習合の影響を受け、仏教の儀式である法会が神道に取り入れられたものである。神道の法要は、神々への感謝や祈願などの目的で行われ、種類や時期によって異なる意味を持つ。

神道法要の種類

神道法要には、以下のような種類がある。 ・祈願法要:神々に願い事を祈願する法要。 ・感謝法要:神々に感謝する法要。 ・鎮魂法要:亡くなった人の魂を鎮める法要。 ・除災法要:災難を除く法要。

| 種類 | 目的 |

|---|---|

| 祈願法要 | 神々に願い事を祈願する |

| 感謝法要 | 神々に感謝する |

| 鎮魂法要 | 亡くなった人の魂を鎮める |

| 除災法要 | 災難を除く |

神道法要の時期

神道法要は、通常以下の時期に行われる。 ・新年:元旦に神々に祈願し、感謝する法要。 ・春分の日:春分の日に行われる法要。 ・秋分の日:秋分の日に行われる法要。 ・旧盆:盂蘭盆会に合わせて行われる法要。

神道法要の名称

神道法要には、以下のような名称がある。 ・御祭り:神々を祀る法要。 ・御供:神々に供物を払う法要。 ・御祈り:神々に祈願する法要。 ・御鎮め:亡くなった人の魂を鎮める法要。

神道法要の意味

神道法要は、神々との繋がりを確認し、感謝や祈願を捧げる儀式である。神道法要は、人々の精神的な支えとなり、士気を高める効果がある。

神道法要の流れ

神道法要は、通常以下の流れで行われる。 1.清祓:司祭が身を清める儀式。 2.御祈り:神々に祈願する儀式。 3.御供:神々に供物を払う儀式。 4.御祭り:神々を祀る儀式。 5.閉祭:法要を終える儀式。

神道の法事の一覧は?

神道の法事の一覧

神道の法事とは、神道の祭祀や儀式のすべてを指します。ここでは、神道の主な法事の一覧を示します。

神道の祭祀

神道の祭祀は、神を敬う儀式です。以下は主な祭祀の一覧です。

- 新嘗祭:天皇即位の Tokens を行う祭りです。

- 大嘗祭:五穀豊穣を感謝する祭りです。

- 春日大社祭: 春日大社の神を敬う祭りです。

神道の冠婚葬祭

神道の冠婚葬祭は、出生から死亡までの冠婚葬祭で行われる儀式です。以下は主な冠婚葬祭の一覧です。

- 命名式:生まれた赤ちゃんの命名を神に報告する儀式です。

- 七五三:子どもの成長を神に願う儀式です。

- 成人式:成人の niños を神に報告する儀式です。

神道の祝福・祈願儀式

神道の祝福・祈願儀式は、神に祝福や祈願を行う儀式です。以下は主な祝福・祈願儀式の一覧です。

- 地鎮祭:土地開発や建築などの工事の際に、土地の安全を願い神に祈る儀式です。

- 竣工祭:工事が完了した際に、神に感謝する儀式です。

- 就職祝い:新卒の就職を祝う儀式です。

神道の法要の日程は?

神道の法要の日程は、新暦(太陽暦)に基づいて行われるものと、旧暦(太陽太陰暦)に基づいて行われるものがある。

新暦による法要の日程

新暦による法要の日程は、次の通りである。

- 元旦(1月1日):新しい年が始まる日であり、 Various の神々に感謝と祈りを捧げる日である。

- 春分の日(3月20日または21日):昼夜の長さが等しくなる日であり、春の到来を祝う日である。

- 秋分の日(9月22日または23日):昼夜の長さが等しくなる日であり、秋の到来を祝う日である。

旧暦による法要の日程

旧暦による法要の日程は、次の通りである。

- 正月(旧暦1月1日):新しい年が始まる日であり、Various の神々に感謝と祈りを捧げる日である。

- 節分(旧暦2月3日):季節の分水嶺にあたる日であり、魔除けの儀式を行う日である。

- 夏至(旧暦6月21日または22日):昼の長さが最も長くなる日であり、夏の到来を祝う日である。

その他の法要の日程

その他の法要の日程は、次の通りである。

- 地祇祭(2月17日):土地の神をまつる日であり、五穀豊穣を祈る日である。

- 秋葉祭(4月17日):秋葉大権現をまつる日であり、火難消除を祈る日である。

- 天長節(12月23日):天皇誕生日であり、天皇の長寿を祝う日である。

神道における月命日とは?

月命日とは、神道における、月の巡りを通じて、人命の運勢を占うための日である。特に、陰陽道や選日において重要な意味を持つ。

月命日の由来

月命日の由来は、古代中国の陰陽五行説に基づいている。月の運行は、陰陽の原理に従い、生命のリズムに影響を与える。月の巡りは、十干十二支によって占われ、特定の日が、人命の運勢を左右することは、古くから信じられてきた。

- 月命日は、特に陰陽道において重要視される。これは、陰陽のバランスが、生命の運勢を左右するからである。

- 月命日は、十干十二支によって占われる。これは、月の運行が、十干十二支の巡りによって左右されるからである。

- 月命日は、人命の運勢を占うための重要なデータである。これは、人命の運勢が、月の巡りによって左右されるからである。

月命日の占い方法

月命日の占い方法は、特に選日において重要な意味を持つ。これは、特定の日が、人命の運勢を左右するからである。月命日の占い方法は、以下の通りである。

- まず、月命日の十干十二支を調べる。これは、月の運行が、十干十二支によって占われるからである。

- 次に、月命日の陰陽を調べる。これは、陰陽のバランスが、生命の運勢を左右するからである。

- 最後に、月命日の運勢を占う。これは、人命の運勢が、月の巡りによって左右されるからである。

月命日の意味

月命日の意味は、特に人命の運勢を占うための重要なデータである。月命日は、以下の意味を持つ。

- 月命日は、人命の運勢を左右する。これは、月の巡りによって、生命のリズムに影響を与えるからである。

- 月命日は、特に陰陽道において重要視される。これは、陰陽のバランスが、生命の運勢を左右するからである。

- 月命日は、十干十二支によって占われる。これは、月の運行が、十干十二支の巡りによって左右されるからである。

月命日、陰陽道、選日、十干十二支、陰陽五行説は、すべて神道における重要な概念である。

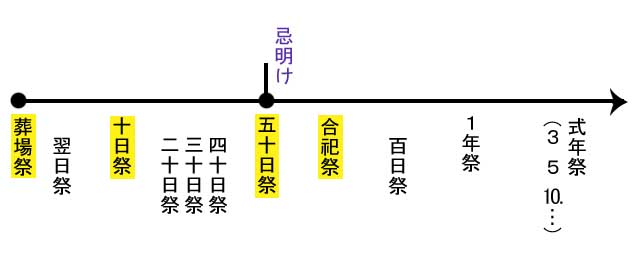

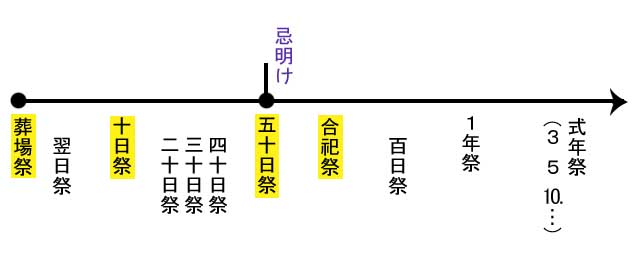

神式の法事は何年ごとに行いますか?

神式の法事は、一般的には、1年、3年、7年、13年、17年、23年、33年、50年ごとに行います。

法事の意味と目的

法事とは、死者の霊を安らかに送るための儀式です。神式の法事は、神道の教えに基づいて行われます。法事の目的は、死者の霊を安らかに送ることだけではなく、生者の心を落ち着かせることにもあります。法事を通して、死者が生きていた時の思い出を振り返り、生者の心を清めることができます。

- 法事は、死者の霊を安らかに送るための儀式である。

- 神式の法事は、神道の教えに基づいて行われる。

- 法事の目的は、死者の霊を安らかに送ることと生者の心を落ち着かせることの両方にある。

法事の準備と手順

法事を行うには、まず神社に相談し、日時を決めます。法事の前日には、神社に必要な物品を準備し、当日には、神社に集まって法事を行います。法事の手順は、神社によって異なるため、神社の指示に従うことが重要です。

- 法事を行うには、まず神社に相談し、日時を決める必要がある。

- 法事の前日には、神社に必要な物品を準備する必要がある。

- 当日には、神社に集まって法事を行う必要がある。

法事の内容と意義

神式の法事では、神社の神官が、死者の霊を安らかに送るための儀式を執り行います。法事では、神道の教えに基づいて、死者の霊を清め、安らかに送り出すための儀式が行われます。法事では、生者が死者に対する思いを表し、死者が安らかに眠ることができるように祈ります。

- 神式の法事では、神社の神官が、死者の霊を安らかに送るための儀式を執り行う。

- 法事では、神道の教えに基づいて、死者の霊を清め、安らかに送り出すための儀式が行われる。

- 法事では、生者が死者に対する思いを表し、死者が安らかに眠ることができるように祈る。

よくある質問

神道の法要とは?

神道の法要とは、神社やその他の神道施設で行われる儀式や行事のことを指します。これらの法要は、季節に応じたものや、生涯に応じたものなどがあります。神道の法要は、神と人とのつながりを深めることを目的としており、心を浄化し、神の加護を得るために行われます。神道の法要には、お祓いやお祭り、神事などがあり、神社では定期的にこれらの法要が行われます。

神道の法要にはどのような種類がある?

神道の法要には、節句や祭り、神事などがあります。例えば、お盆や新年の初詣などは有名です。また、七五三や成人式などの人生儀礼も神道の法要に含まれます。さらに、神社では定期的に春季大祭や秋季大祭などの季節の祭りが行われます。これらの法要は、神と人との絆を深めることを目的としており、神道の信仰を守るためにも重要です。

神道の法要はいつ行われる?

神道の法要は、年間を通じてさまざまな時期に行われます。一般的には、春と秋の彼岸の頃に大きな法要が行われます。さらに、正月には初詣が行われ、夏にはお盆の法要が行われます。また、神社によっては、月次祭などが行われる場合もあります。これらの法要は、神道の信仰を守り、神と人とのつながりを深めるために行われます。

神道の法要の名称の意味は?

神道の法要の名称は、その内容や目的を示しています。例えば、お盆は、先祖をまつることを目的とした法要です。また、七五三は、成長や発達を祝う法要であり、成人式は、社会人としての成長を祝う法要です。さらに、春季大祭や秋季大祭などの季節の祭りは、季節の変化に応じて行われます。これらの法要の名称は、神道の信仰を表すものであり、神と人とのつながりを示しています。